“在我的战友中,有一个最会带兵打仗的人,淮海战役就是他指挥的!”

他是开国第一将领,曾经六次负伤、三次辞帅、戎马一生,毛主席评价他是最会带兵打仗的人,斯大林听说了他作战胜利的消息,曾在台历上连连写下“奇迹、奇迹、真是奇迹!”,这个拥有着传奇一生的人物就是粟裕。

是什么造就了粟裕传奇的一生?粟裕曾为国家做出哪些贡献?为什么他在接到最终任职时表现得非常淡定?

粟裕始终关心着人民军队的建设和发展,1980年,他收到了新的任命。在此之前,许多人都以为以粟裕在军事上做出的贡献,他会当选军委副主席,但粟裕这次收到的任命却并不是军委副主席,而是全国人大常委会副委员长。

据说,接到任命的粟裕表现得非常淡定,他向来是这样的人,看淡功名利禄,见困难就上、见荣誉就让,不求当大官、只求做大事。

新中国成立后,解放军第一次授衔时,毛主席曾说,粟裕论功、论历、论才、论德可以领元帅衔,但粟裕坚持上书请求辞帅,他从不为个人前途命运而战,不为功名利禄而战,仅为人民而战。

当选全国人大常委会副委员长时,粟裕已经七十多岁,身体大不如前,但他仍然投身于建设和发展人民军队,他付出极大的经历撰写回忆录,在书中总结过去的战争经验传示后人,表现出老一辈无产阶级革命家心系国家安危的伟大情怀。

据粟裕的长子粟戎生回忆,父亲粟裕去世前,自己被调任为某陆军野战部队的师长,临行前他去向父亲辞行,父亲吃力的向他说:“师这一级很关键,连、团、师的锻炼对军队干部极为重要。”这是粟裕为儿子留下的最后一句话,即使在生命的尽头,粟裕仍关心着国家军队的建设。

没有天生的战将,只有在战火中历练出的伟大。有一位军旅作家曾这样描写中国共产党的老一辈革命家:“差不多都是被苦难所逼,被迫扯起战旗,投奔共产党闹革命,他们是别无选择而后成大器。他们是为了求生,而不是为了出仕才慷慨从戎的。”

回顾粟裕的一生,他的名字和解放军波澜壮阔的战斗历程紧紧联系在一起。

粟裕身经百战,他以高超的军事指挥水平,取得了一系列经典战役的胜利,为中国革命的胜利作出了巨大的贡献。他曾经在苏中战役中“七战七捷”;在高邮战役中,他创造了抗日战争期间歼灭日军人数的最高记录;在孟良崮战役中,他百万军中取上级首级,歼灭了国民党的王牌师。

除此之外,粟裕还组织指挥过鲁南、沙土集、豫东、渡江、上海、淮海等重大战役。其中,最为出名的当属淮海战役,淮海战役中,粟裕指挥军队以60万人对战国民党80万大军,这次战役的胜利轰动了全党、全军、全民,也吸引了全世界的关注,创造了以少胜多的奇迹,具有伟大的现实意义和深远的历史意义。

粟裕将军曾谈到,淮海战役是他一生中最为紧张的时刻。在这次战役的最后阶段,粟裕在指挥所墙壁上的淮海战役形势图上插满了红色和蓝色的旗子,红色旗子代表我军,蓝色旗子代表国民党军。

粟裕运筹谋划,调兵遣将,他不分昼夜的指挥作战,竟然七天七夜没有睡觉,直到接到报告称我军已攻克敌方最后一个据点,粟裕才高呼一句:“好啊!”然后昏睡过去,直到三天后才醒来。

粟裕的人生充满坎坷,他经历了许多常人难以想象的苦难。粟裕一生中负伤数次,他不到二十岁就参加著名的南昌起义,从此开始了他长达半个世纪的戎马生涯。

南昌起义结束后,在一次转移行动的路上,粟裕被敌人发现,一颗子弹直接从粟裕右耳上侧的头颞骨穿了过去,还好有战友及时发现了他,帮他扎好伤口,粟裕凭着坚定地革命信念和顽强的毅力挺了过来。

在粟裕逝世后,人们在他的骨灰中还发现了三块弹片,虽然不知道是哪次战役留下的,但可想而知的是,战争给他的身体带来的创伤是巨大的。

上世纪五十年代后期,党内的政治生活日趋不正常,许多老一辈无产阶级革命家被强行加上各种“罪名”,1958年,粟裕受到了名为“个人主义”的错误批判,被免除了总参谋长的职务。

面对这种情况,粟裕并没有召开家庭会议,他说:“你们千万不可失去对共产主义事业必胜的信念,历史将证明当前发生的这一切不过是革命斗争道路上的一段插曲。”

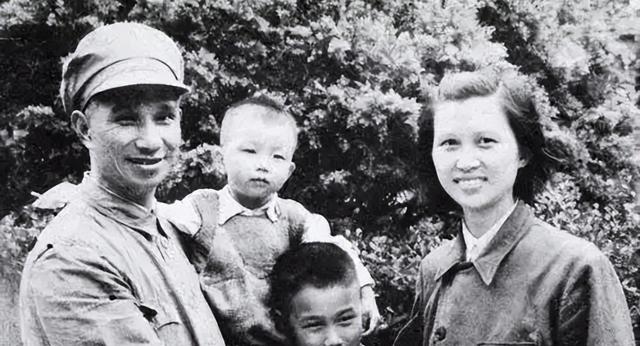

这样一位铁骨铮铮的军人,对待子女的教育问题同样贯彻着吃苦耐劳的理念。在粟裕孩子们的记忆里,父亲是一个十分严厉的人,他总是把子女下放到最艰苦的环境中接受锻炼,粟裕的长子粟戎生从大学毕业后当了兵,当他所在的支部队调回内地时,恰逢中苏边境形势紧张,粟裕又想办法将粟戎生送到了局势紧张的前线。

粟裕常写信鼓励孩子们要不畏艰难困苦,不管遇到怎样的困顿,一定要顽强的保持坚定的革命意志,不要贪恋小家庭,只想着做机关,要在平凡的岗位上做出成绩,为祖国作出贡献。

正是这些话,成为了支撑粟裕的子女们前行的精神动动力。粟裕共有两个儿子和一个女儿,他们后来都在各自的生活与工作中取得了进步。

能够造就粟裕传奇一生的不是别人,正是粟裕自己。他为中国人民的解放事业建立了不朽的功勋,也为中国现代军事科学的繁荣与发展奠定了坚实的基础。人民会永远记得他!

参考资料:勇略铸军魂 功勋铭史册--纪念粟裕诞辰百年-湖南日报