当下,“乖乖女” 形象在网络上掀起了一阵热潮,从社交媒体的热门话题,到影视综艺的角色塑造,乖乖女无处不在。无论是清新甜美的穿着打扮,还是知书达理的言行举止,都让乖乖女成为了大众心目中理想的审美典范。在多元文化碰撞交融的今天,为何会出现对乖乖女的审美趋同呢?这一现象值得我们深入探究。

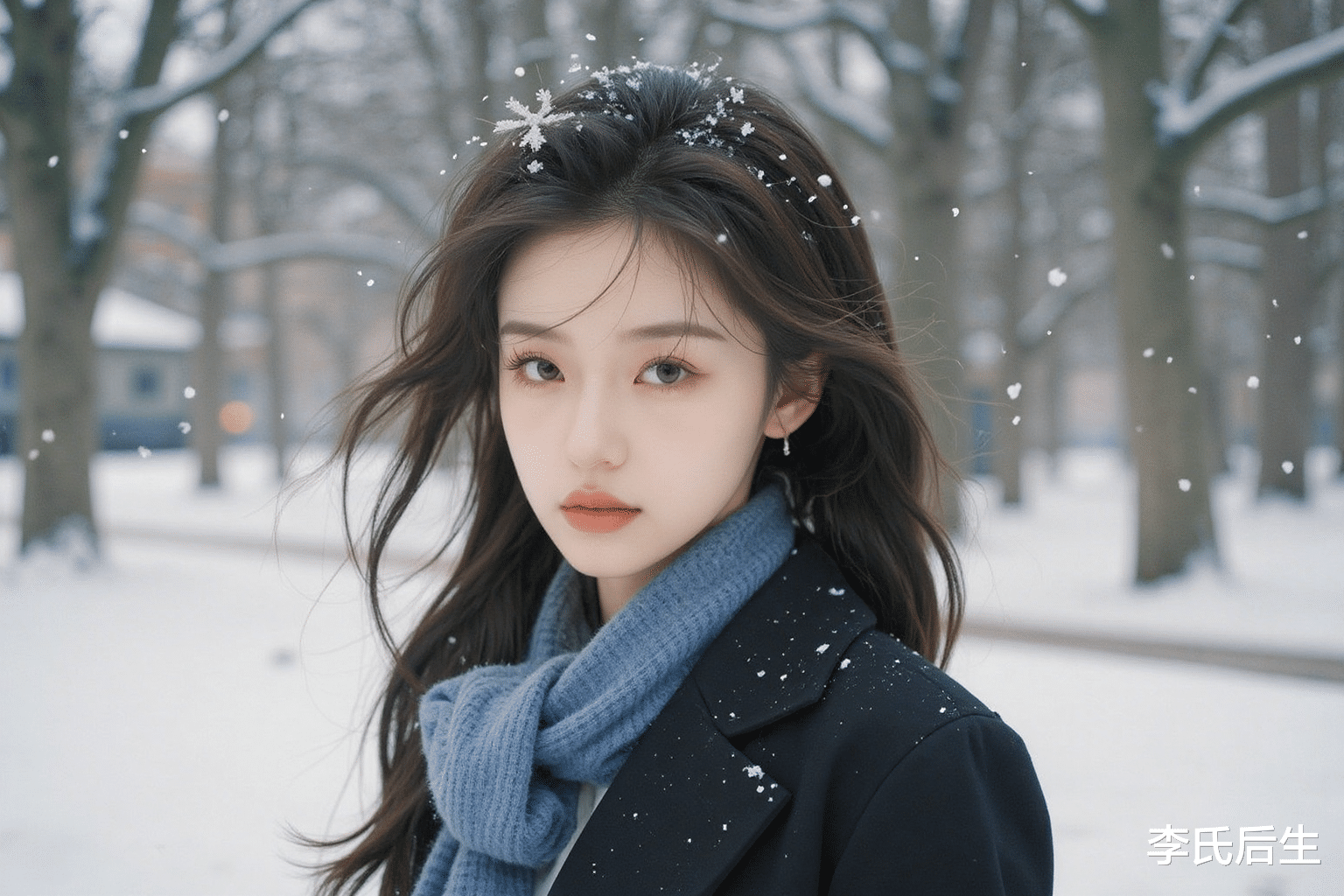

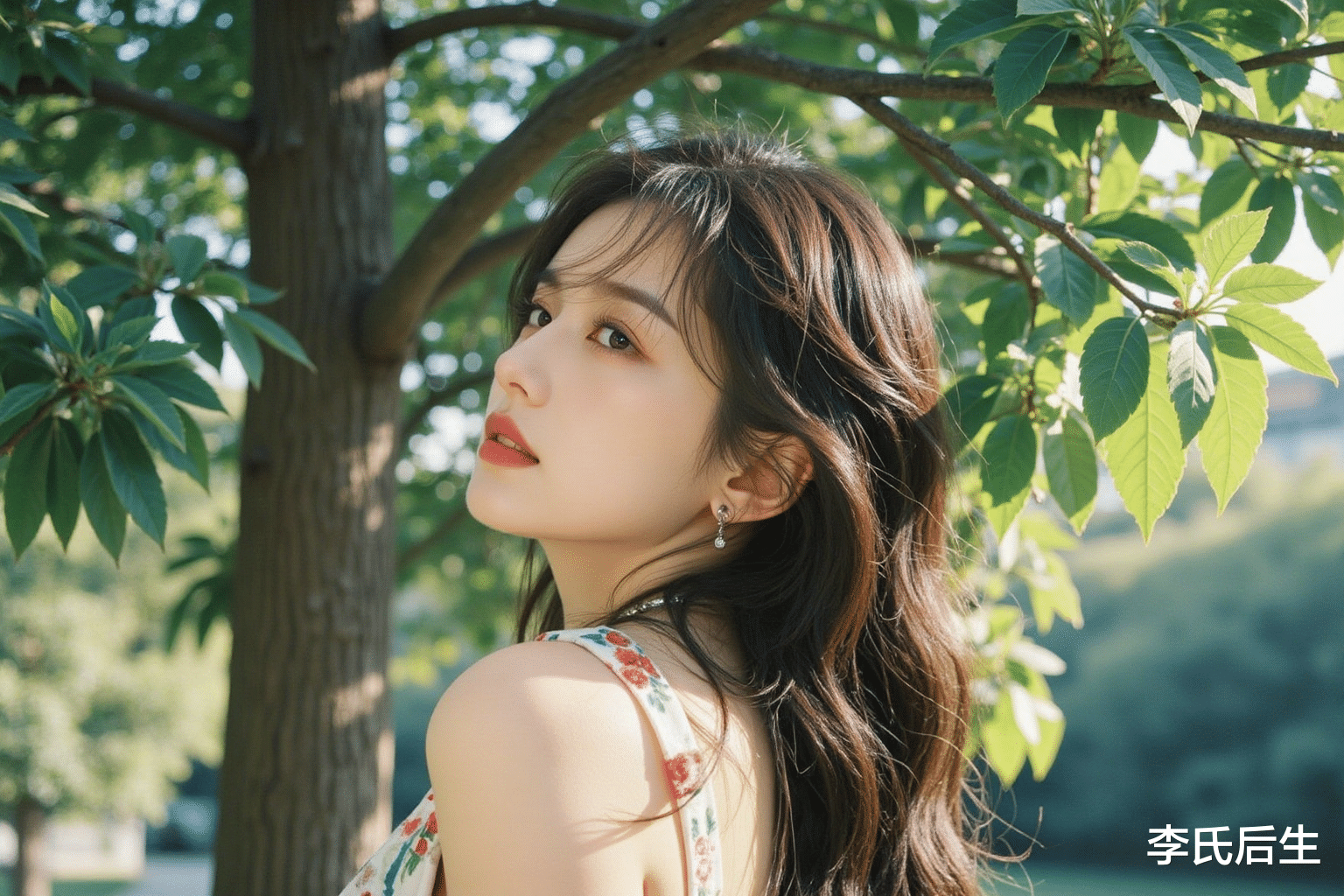

乖乖女形象的网络爆火之路在社交媒体平台上,“乖乖女穿搭”“乖乖女妆容教程” 等话题热度持续攀升。众多博主纷纷分享自己的 “改造秘籍”,从原本的普通形象摇身一变成为众人眼中的乖乖女。一条简约的碎花连衣裙,搭配上干净利落的低马尾,再加上治愈人心的温柔笑容,便能轻松收获海量点赞。在影视剧中,乖乖女角色同样深受观众喜爱。比如在《去有风的地方》里,刘亦菲饰演的许红豆,她性格温柔善良,行事安静内敛,一举一动都完美契合了观众对乖乖女的美好想象,该剧播出后更是引发了大众对乖乖女形象的热烈讨论。乖乖女形象在网络上的走红绝非偶然,背后有着诸多深层次的原因。

从心理学层面剖析,大众对乖乖女的追捧,实则是对秩序与安全感的本能追求。在现代社会快节奏的生活和充满不确定性的环境下,乖乖女所展现出的温和、顺从以及恰到好处的分寸感,给人一种安定、可信赖的感觉。就好比在波涛汹涌的大海中,人们急切渴望找到一座宁静的港湾。这种心理需求投射到审美领域,就表现为对乖乖女形象的格外偏爱。

此外,社交媒体的算法推荐机制也在其中起到了推波助澜的作用。当用户开始关注与乖乖女相关的内容时,平台算法会依据用户的兴趣偏好,源源不断地推送类似信息,逐渐形成一个信息茧房。在这个封闭的信息环境里,用户接触到的审美观念愈发单一,进而不断加深对乖乖女形象的认同感,使得这种审美倾向愈发强烈。

消费主义如何塑造审美消费主义浪潮也是推动审美统一的关键因素。商家凭借敏锐的市场洞察力,精准捕捉到了乖乖女形象背后潜藏的巨大商业价值,迅速推出一系列与之相关的产品。从服装、美妆到各类饰品,纷纷贴上 “乖乖女同款” 的标签。消费者在购买这些产品的过程中,不仅仅是在满足物质层面的需求,更是在借助这些外在物品来塑造自我身份认同。当穿上碎花裙,精心化上温柔甜美的妆容时,消费者仿佛也融入了乖乖女的角色,成为备受喜爱的一员。这种消费行为无疑进一步加速了乖乖女审美在大众群体中的传播与扩散。

尽管乖乖女形象备受追捧,但这并不意味着多元审美失去了价值。恰恰相反,这种审美统一的现象,凸显出我们在追求多元审美进程中遭遇的困境。如何打破信息茧房的束缚,避免陷入单一审美观念的泥沼,是我们亟待思考与解决的问题。

对于个人而言,我们应当主动拓宽自身的审美视野,积极接触各种不同类型的文化艺术形式。无论是小众独特的时尚风格,还是别具一格的艺术创作,都能为我们带来全新的审美灵感与启发。同时,社交媒体平台和内容创作者也肩负着重要责任,应当通过丰富多样的内容输出,引导大众树立更加包容、多元的审美观念,鼓励大家接纳和欣赏不同的美。

总之,全网热捧乖乖女这一现象是多种因素相互作用的结果。它既映射出大众的心理诉求和当下的消费趋势,也暴露出多元审美在传播过程中面临的挑战。在追求美的道路上,我们理应保持开放包容的心态,尊重每一种审美选择,让审美真正回归到多元、包容的本质,让每一种美都能在这个多元的世界里绽放光彩。