夜已深,香港深水埗一栋老旧的唐楼依然灯火熄灭。

区雯燕平静地坐在阴影里,怀里抱着熟睡的幼子。

为了给娃儿冲奶,她只能用一瓶没开封的矿泉水兑凉,刚才,电力公司贴在门上的“断电通知单”成了她放弃热奶的理由。

婴儿的啼哭没能唤回“光明”,却唤来了张致恒蹲在天台的一支烟。

他点开手机,刷起网友满是讽刺的留言,“张致恒,承认自己废了吧!

”那句评论像流弹,不断打在这位曾经的香港偶像歌手心上。

这样的夜晚,对这个六口之家来说,已是再平常不过的场景。

买不起奶粉、交不起电费、还不上债务——还有四个在成长路上挣扎的孩子。

可是,这一切的背后,真的就只是“一场赚钱乏力的生活危机”吗?

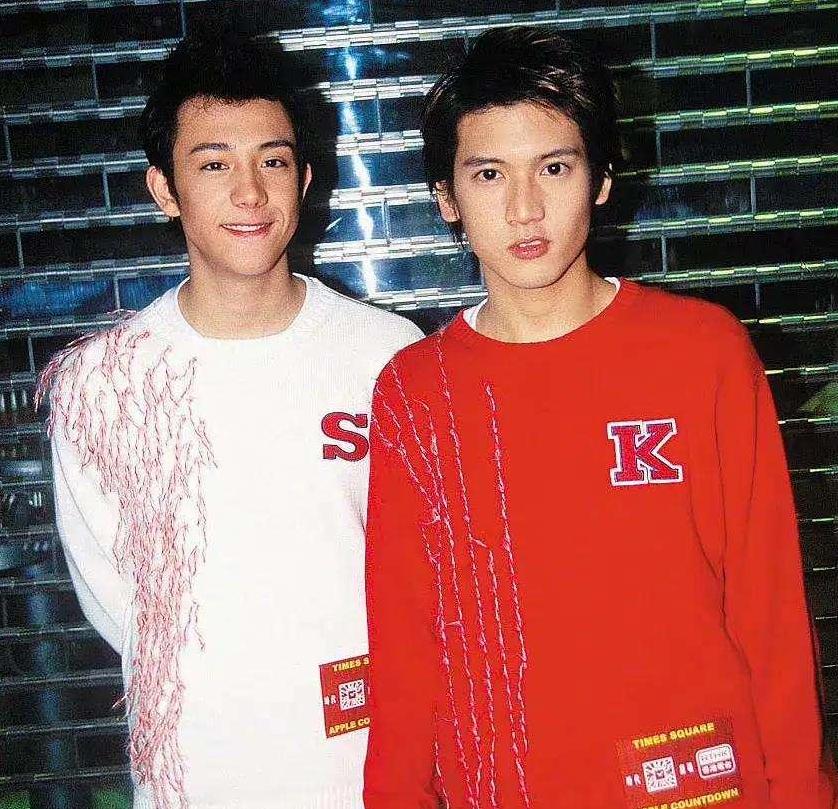

从前的张致恒,唱着《死性不改》,被追捧为站在舞台中央的青春符号;而今天,他最大的舞台,是直播平台。

六年来,他在网络直播中讲述生活的艰难,拉四个孩子入镜,通过镜头向网友求助。

从最初的点赞加油,到后来不断降温的捐助热情,他最终也创造出一种“数字卖惨”的收入模式。

社区里的街坊有时会提起他:“那个‘明星’,连电费都交不起了。

”但这背后,更多的是雯燕在唐楼里无电的日常,让人看得心酸。

她拼命维持一家人的生活,但奶粉、尿布的开销总是让人疲于奔波。

孩子们习惯了用蜡烛照亮餐桌,也习惯了耳边爸爸抱怨声不停的模样。

其实,“没钱交电费”只是问题的冰山一角。

他们夫妻架构的生活模式,像是一座没扎稳地基的积木塔,随时可能崩塌。

而围绕他们家庭的争议,则成了一面折射娱乐圈、网络经济乃至社会福利问题的镜子。

张致恒并不是唯一一个因家庭经济问题陷入抛头露面的公众人物。

在网络世界中,利用残余知名度赚取捐款,或者通过“苦情故事”吸引付费订阅,已成一种新兴现象。

香港中文大学社会系的一项研究显示,本地有17%的网络乞讨者曾是公众人物,他们利用仅存的知名度,嫁接“同情经济”的逻辑,拼接出一条求生的“灰色链条”。

不过,这模式并不可靠。

初期,他们晒出的“断电通知单”“欠款截图”还能唤起网友的慷慨解囊;但随着时间推移,观众的耐心每况愈下,就像张致恒的捐款转化率由42%掉到3%一样。

很少有人会一直为同一个故事买单,尤其当“情感消费”变成了负担。

甚至有人讽刺道:“钱给了,生活也没见他们变好。

”

但真正值得人们深思的,是这种经济模式所隐含的伦理考验。

直播里展示孩子喝冷水冲奶粉的画面,是张致恒的生活困境,使他别无选择,还是一种有意为之的煽情手段?

“保持隐私”与“公开卖惨”的冲突,成了这整个家庭故事中最大的矛盾。

这家人重重困境下,还有一个显眼的标签——多胎家庭。

在香港,低收入家庭的多胎现象正变得越来越普遍。

这些家庭养育更多的孩子,但资源匮乏导致了生活条件的恶性循环。

张致恒的老婆雯燕曾在直播中无意说出心声:“生一个宝宝,就像给生活开了个新页面。

”

但一再的生育真的能挽救家庭吗?

心理学家将这种现象称为“生育依赖”,夫妻两人通过养育新生命,寻找生活意义,试图缓解婚姻和贫困带来的压力。

每一个新生命的降临,带来的并不是解脱,而是更重的责任和更多的争吵。

更可怕的是,这种困局最受伤的是孩子。

香港的数据显示,多数低收入多胎家庭中的小孩,往往承受着物质与精神上的双重压力。

他们会因为父母的欠债而成为被“抵押”的人生,所有的童年都是被困在艰难谋生的生态中度过的。

而张致恒的一家,则成了这一困局的写照。

张致恒事件不仅是一个明星家庭的个人困境,也是对整个社会的镜鉴。

有人质疑公众人物过度消费自己的知名度和家人的隐私,有人指责网络和舆论的围观过于苛刻。

但这些争议中,似乎人们忽略了最重要的群体——孩子们。

他们需要的是稳定的生活、可靠的教育、足够的陪伴,而不是成为网络镜头中的“道具”。

福利机构面对这一特殊案例,是否可以考虑更积极的干预?

社会又是否可以为这种“困局家庭”开启更多选择?

当下次网友在屏幕前看到孩子们摆蜡烛视频时,会是同情,会是愤怒,还是麻木?

在直播经济的影响下,情绪的消费似乎成了整个故事的重点,但却忽略了人性需求的根本。

这不仅仅是一家六口的生存起伏,更是对社会责任的考验。

有句话说得好:“电费单可以拖欠,但孩子童年的光禁不起一次次断电。

”网络乞讨的“温度”或者捐助的“及时性”似乎解决不了根本,我们是否应该开拓另一种更人性化、更长远的救助机制?

未来的某一天,再回头看,这不该只是一场引发争议的真人秀,而应该是一次让我们明白什么真正重要的契机。