北京环球影城的过山车上,两个戴着米奇发箍的孩子正兴奋地尖叫。他们不知道,这个普通周末的亲子时光,正通过无数路人的手机镜头,在热搜榜上掀起惊涛骇浪。汪小菲与马筱梅的这次家庭出游,意外掀开了当代社会一个隐秘的创口——当公共空间与私人生活的界限日渐模糊,我们该如何守护家庭这最后的精神堡垒?

在杭州某互联网公司的监控中心,一块巨屏实时显示着全城30%公共场所的AI人脸识别数据。这并非科幻场景,而是《2024中国城市安全白皮书》披露的现状。当我们惊讶于汪小菲子女的游玩照片全网流传时,可能忽略了更严峻的现实:普通家庭在小区花园的日常散步,也可能被智能安防系统自动收录进云端数据库。

上海社科院最近发布的《数字时代家庭隐私报告》显示,78%的城市家庭曾遭遇过隐私泄露事件。北京朝阳区某幼儿园家长群的聊天截图外泄事件,让三百多个家庭陷入信息裸奔的恐慌。这些案例与汪小菲事件形成奇妙的镜像——无论明星还是素人,在数据洪流中都成了透明鱼缸里的观赏鱼。

我在某短视频平台偶遇的亲子博主"柠檬妈妈",生动演绎着这种困境。她坚持记录双胞胎的成长点滴,却在孩子入学时发现,全班家长都能细数孩子尿床史。当她在直播间哽咽着说要退网时,3万条弹幕中有这样扎心的一句:"开弓没有回头箭,数字世界从不容许后悔。"

南京大学传播研究所的追踪实验揭示了一个惊人规律:明星家庭相关话题的传播速度是普通事件的17.8倍。这种传播势能正在重塑社会认知——成都某小学的问卷调查显示,65%的儿童认为"被很多人认识才算成功"。当汪小菲子女的游玩照成为全民谈资,我们是否在无意间参与了某种集体规训?

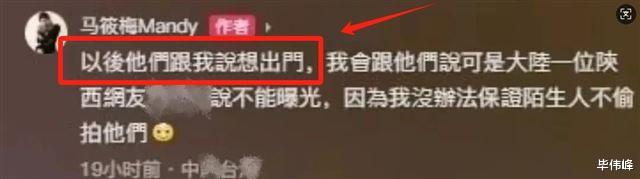

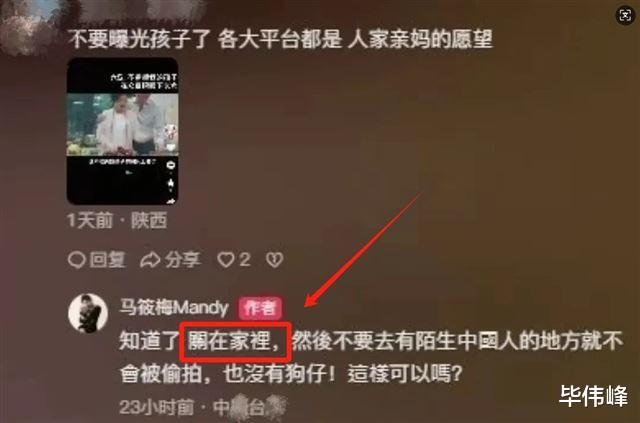

心理学教授李薇团队的最新研究发现,过度曝光会使儿童产生"表演型人格"倾向。她们跟踪研究的200个"网红宝宝"中,有43%在镜头关闭后会出现情绪断崖式下跌。这让人想起马筱梅回应当中的细节:"孩子说想出门"时的雀跃,与被围观时的紧张形成的微妙反差。

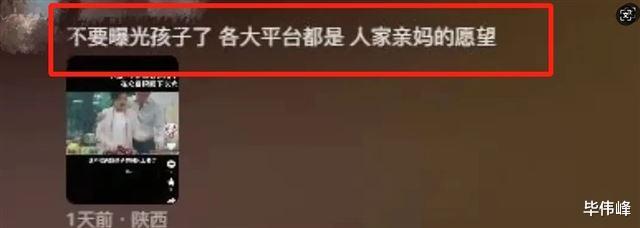

某跨国科技公司的伦理委员会正在测试"数字马赛克"技术,试图通过AI自动模糊儿童面容。这种技术善意背后,暴露出更深的悖论:当我们发明更多工具保护隐私时,是否也在默认"被观看"的不可避免性?就像汪小菲事件中,马筱梅那句"很难避免被拍"的无奈,道出了整个时代的无力感。

在德国汉堡,一场名为"数字断舍离"的社会运动正在蔓延。参与者每周会举行"离线野餐",所有人的电子设备都被锁进特制的法拉第笼。这种极端的反科技仪式,与其说是解决方案,不如说是对现状的激烈抗议。它提示我们:重建隐私权需要超越技术层面的思考。

日本立法机构去年通过的《儿童数字肖像权保护法》,开创性地赋予未成年人"被遗忘权"。该法实施半年后,东京地方法院受理了首例小学生要求删除网络旧照的诉讼。这种制度创新或许能给中国提供启示:当汪小菲子女成年后,是否有权要求抹去童年时期的网络痕迹?

更值得关注的是深圳某科技园区的实验项目"隐私共生系统"。该系统通过区块链技术,让每个家庭成员都能用密钥控制自己的数字形象。父亲上传全家福时,系统会自动向其他成员发送授权请求。这种技术民主化尝试,或许能为明星家庭提供新的解决方案。

当我们讨论汪小菲事件时,本质上是在寻找数字时代的生存哲学。那些在环球影城被意外摄入镜头的笑脸,那些在家长群泄露的作业本,那些在智能门禁系统里存档的归家时刻,都在叩问同一个命题:如何在透明世界中守住属于家的温度?

或许真正的出路,不在于建造密不透风的隐私堡垒,而在于培养全民性的数字教养。下次当我们举起手机准备拍摄偶遇的明星子女时,能否多一份"不忍之心"?当我们分享自家孩子获奖照片时,能否留三分余地?这种微妙的边界意识,才是守护家庭隐私最温柔的铠甲。

此刻窗外夜色渐深,智能音箱突然播报今日热搜榜单。我伸手按下静音键,听见书房传来女儿背诵课文的声音:"床前明月光,疑是地上霜..."这个没有被任何设备记录的瞬间,突然显得如此珍贵。或许真正的家庭记忆,本就该是些散落在时光里的碎片,而不是高清存储在云端的4K视频。