泰国南传佛教的早期传播:历史土壤与制度创新

泰国南传佛教的早期传播根植于特殊的社会结构与文化选择。公元前3世纪阿育王派遣使团至金地(今佛统府)的传说虽难考证,但考古发现的佛统府佛塔形制与印度桑奇佛塔的相似性,暗示了佛教早期传入的可能。真正奠定南传佛教地位的转折发生在13世纪素可泰王朝,兰甘亨国王从锡兰引入上座部佛教改革派系,此举既是对吴哥印度教文化的反叛,也是构建泰族文化认同的关键举措。彼时泰族社会分层显著,平民"派"需承担繁重徭役,奴隶"塔"处于社会底层,这种境遇与佛陀时代印度社会的苦难形成共鸣,为强调个人解脱的原始佛教提供了传播土壤。

传播机制的制度创新是南传佛教扎根的核心。素可泰六世王开创的"国王出家"传统,将短期出家制度与人才培养结合,使寺院成为兼具宗教与世俗教育的中心。阿瑜陀耶王朝时期,八世王将官员短期出家制度化,僧侣还俗后成为行政官僚体系的重要补充。这种"政教互哺"模式在建筑艺术中得以印证——素可泰时期的佛塔形制质朴庄重,至曼谷王朝则演变为鎏金飞檐的华丽风格,折射出佛教与王权结合的深化。寺庙教育体系更突破种姓限制,平民子弟通过寺院学习巴利文与算术,形成独特的知识传播网络。

文化整合过程中,"务巴坛"制度发挥了关键作用。这种源自巴利语的庇护体系,通过国王与贵族对寺庙的资助,构建起跨越阶层的信仰共同体。素可泰石碑记载的土地继承制度,与佛教"业力"观念相互强化,既维护了封建等级秩序,又为底层民众提供了精神慰藉。当17世纪西方殖民者带来基督教冲击时,正是这种深植社会的制度韧性,使佛教在暹罗保持了主体地位,而同期柬埔寨佛教却因法国殖民统治出现断层。

传播路径的选择折射出地缘政治智慧。泰国未效仿中南半岛盛行的婆罗门教神王体系,而是通过海上丝绸之路与锡兰保持法脉联系,确保教义的正统性。考古发现素可泰时期的佛经抄本使用孟文变体的古泰文,印证了文字改革对佛教本土化的促进作用。这种文化自觉在建筑符号中尤为明显:那伽龙图腾既保留了印度教元素,又被赋予护佑稻作丰收的新内涵,成为南传佛教融合本土信仰的视觉见证。

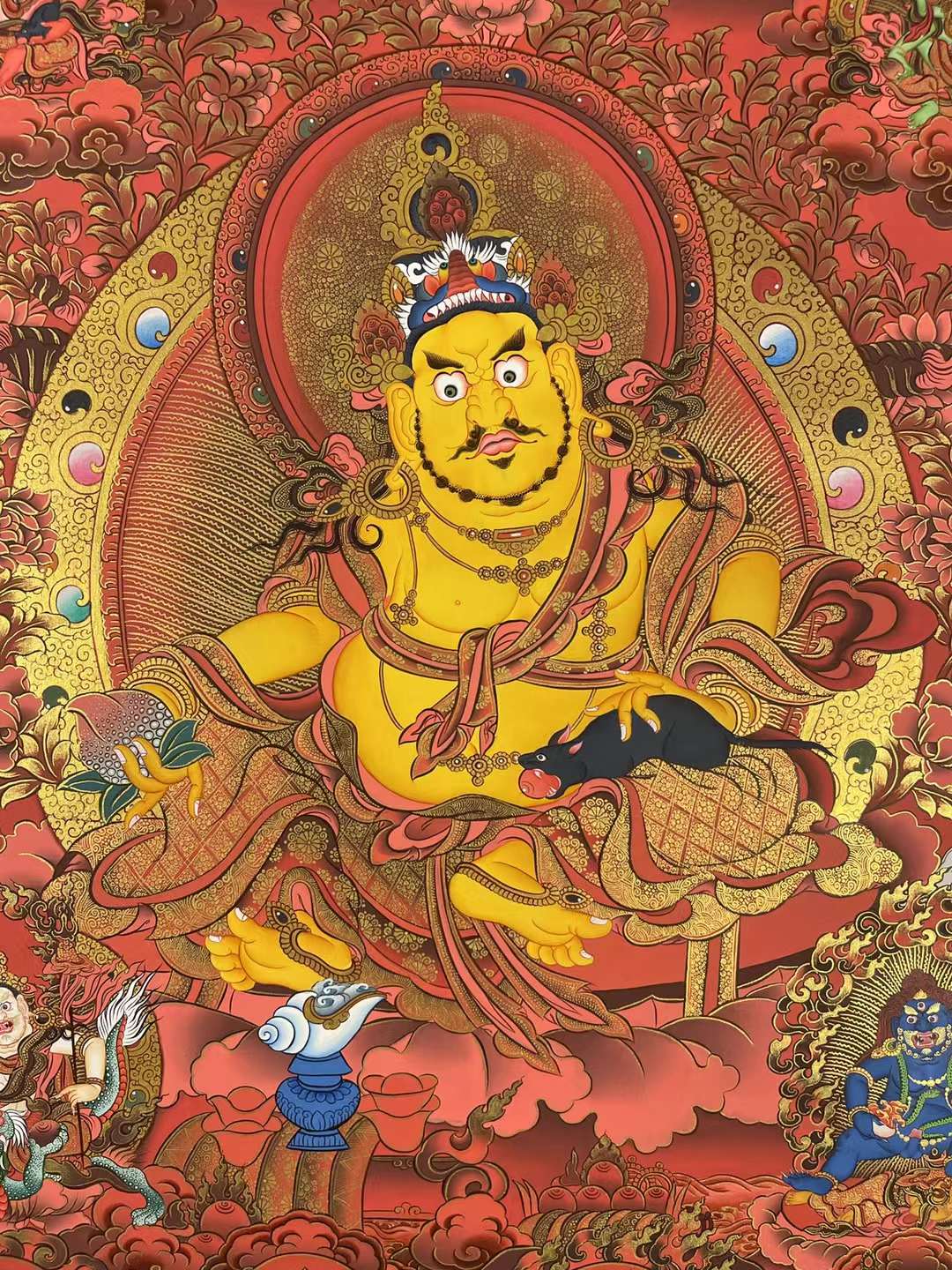

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为173-212972的黄财神唐卡: