**鱼腥草喜温暖环境,低温易抑制生长,设施保温技术助力稳产**

你知道吗?在北纬30度的丘陵地带,每到惊蛰过后,晨雾还未散尽时,老张就会蹲在地头,用拇指和食指捏起一把黑褐色的泥土。这种黏腻感让他心头一紧——昨夜的霜冻又让表层土壤结了壳。"这地气还没完全醒呢。"他嘟囔着,转身从柴火房拖出几卷黑色塑料薄膜,准备给刚播下种子的田垄盖上一层"棉被"。

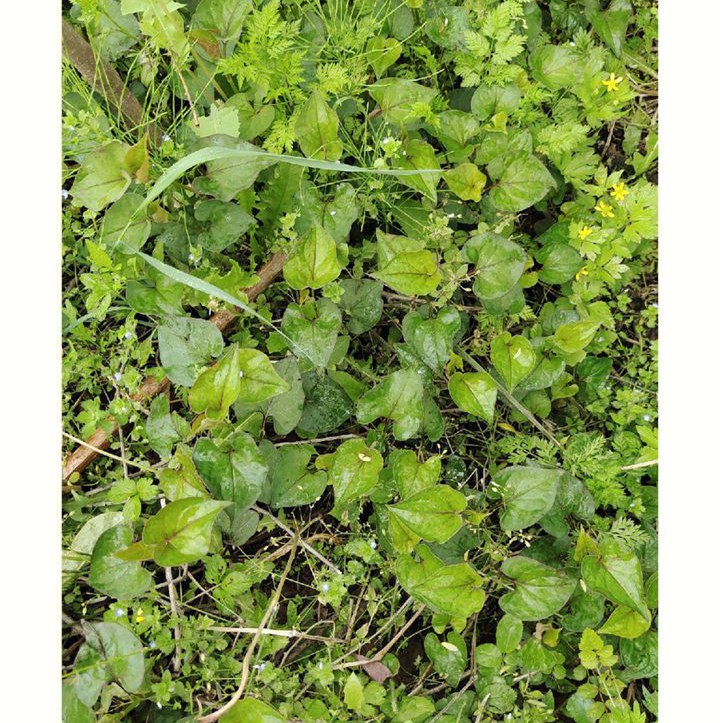

去年这个时候,隔壁的王婶可没这么细心。她看着超市里鱼腥草卖到三十块一斤,心里痒痒,把家里三亩水田全种上了鱼腥草。清明前的一场倒春寒,让刚冒尖的嫩芽尽数冻蔫。到了立夏,整片田垄只剩下枯黄的叶子,"就跟被大火燎过似的"。而老张的地里,此时却已铺满细碎的银绿色叶片,在晨风中轻轻摇曳。

鱼腥草,这种原生于亚热带的植物,对温度有着近乎苛刻的要求。它的种子在15℃至25℃的环境中才能顺利萌发,最适宜的生长温度是20℃到28℃。一旦气温低于10℃,根茎就会停止生长,甚至出现褐变腐烂。这也是为什么在长江以北地区,露地栽培鱼腥草的成功率不足三成。

但老张有自己的秘诀。他在农科站取经后,摸索出一套"三膜保温法"。播种前一周,先在田垄间铺设一层地热膜,这种特殊的聚乙烯薄膜能在夜间释放储存的热量。播种后三天,当胚根开始向下延伸时,他会及时覆盖一层透光性极佳的PO膜,既能保证光照,又能将热量锁在土壤表层。到了谷雨前后,气温仍不稳定,这时再搭起小拱棚,用双层无滴膜形成第三道屏障。

这种精细化的管理让老张尝到了甜头。今年惊蛰刚过,他就按农技师的建议,在每平方米土壤中拌入了0.5公斤蚯蚓粪。"这东西就像给土地喂了高汤,"他笑着说,"蚯蚓粪里的微生物群落能把有机质分解成鱼腥草最爱的速效养分。"果然,七天后,嫩绿的芽尖就破土而出,比往年提前了整整三天。

说到这里,不得不提老张的"时间账本"。他记得清清楚楚,播种要在春分前五天完成,因为这时土壤温度刚好达到16℃。出苗后的72小时是"黄金期",必须保持土壤湿度在60%至70%。进入伏天后,每天清晨五点,他会准时掀开大棚通风口,让晨风带走多余的湿气,防止茎基腐病的发生。

有趣的是,老张还发现了一个奇特的规律。他家田块南侧的鱼腥草总比北侧长得壮实。后来请教专家才知道,这是因为南侧的土壤在午后能接收到更长时间的直射光,土壤中的铁元素更容易被活化,从而提高了植株对养分的吸收效率。这个发现让他特意在整地时将南侧的土层翻松了五厘米,果然,今年的鱼腥草叶片更加厚实。

在邻村,还流传着关于不同萝卜品种种植差异的冷知识。七寸参萝卜要在白露前七天播种,它的根系对钾元素特别敏感,施肥时不能离根部太近;穿心红萝卜则喜欢在立秋后三天定植,这时土壤中的微生物活性最高,有利于肉质根的膨大;而鸭蛋青萝卜最娇贵,必须在处暑前后三天移栽,而且整个生长期都不能缺水,否则表皮会出现不规则的斑点。

这些知识让老张受益匪浅。他开始尝试用不同方法培育鱼腥草。去年冬至那天,他在大棚一角辟出一块试验田,用草木灰改良土壤酸碱度,结果发现鱼腥草的茎杆更加挺拔。今年春分,他又尝试在灌溉水中添加微量元素,虽然效果还未完全显现,但已经让不少农友啧啧称奇。

沙质土壤的特性也给老张带来了不少启示。清晨五点的阳光斜射进大棚,细小的沙粒在光线下闪烁着金色的光芒。这种土壤透气性好,但保水性差,尤其在伏天容易干旱。为此,他在沟渠里埋设了滴灌管,每隔十分钟释放一滴水珠,就像给鱼腥草挂上了"点滴"。霜降前后,大棚内外的温差可达十度以上,这让老张意识到,夜间适当降低温度反而能促进糖分积累,让鱼腥草的口感更加鲜美。

种植过程中,老张也遇到过不少挑战。有次连续暴雨,他发现部分鱼腥草出现了叶斑病。情急之下,他把草木灰撒在叶片上,没想到效果出奇的好。后来才知道,草木灰中的碳酸钾具有杀菌作用。还有一次,他误把尿素当成了复合肥,结果导致植株徒长。这次教训让他养成了每次施肥前仔细核对标签的习惯。

在农忙时节,老张的身影总是格外忙碌。凌晨四点,当大多数人还在沉睡时,他已经打着手电筒检查土壤湿度。露珠在指尖停留的时间超过三秒,他就知道该浇水了。七月的某个清晨,他发现几株鱼腥草的叶片发黄,立刻联想到可能是土壤缺镁。果然,在根部附近施入硫酸镁后,第三天叶片就恢复了翠绿。

老张常说:"种地就像带兵打仗,每个环节都不能马虎。"他甚至会用"煮饺子忘添凉水"来形容施肥过量带来的危害。这些接地气的比喻,让他在农友中颇受欢迎。每当有人向他请教,他总是毫无保留地分享经验,还会带着大家到地里实地查看。

如今,老张的鱼腥草不僅供应本地市场,还通过电商平台销往周边城市。他的大棚里安装了智能温控系统,手机就能实时监测温度和湿度。但即便如此,他依然保持着每天巡检的习惯,因为在他看来,科技再先进,也代替不了人的经验和直觉。

站在田埂上,望着随风摇曳的鱼腥草,老张陷入了沉思。他知道,这片土地承载着太多的故事和秘密。那些深埋在地下的根茎,不僅是他的收入来源,更是他与土地对话的桥梁。正如那些冷知识所揭示的那样,种植的真谛不在于追求产量,而在于理解每一个细微的变化。

您觉得是土壤决定品质还是农时把控更重要?这个问题或许没有标准答案。但可以肯定的是,像老张这样的种植户,正是通过日复一日的观察和实践,才让古老的农耕智慧在现代社会中焕发出新的生机。