妻子照片

文|小泡芙

编辑|沐言体育

前言在现在这个社会上,已经很少有人相信爱情了,让人没想到的是,再次见证爱情的存在竟然是这种方式。

广东的一个帅哥,年仅33岁就因爱殉情,在感到悲痛的时候也对他们的爱情表示感叹。

个人社交账号

知情人也曝光了更多的内情,妻子的照片也流露到网络上了,很多网友也感叹,他的妻子长这样,发生这样的事情也是可以理解。

那么,这究竟是怎么回事?他们之间又有什么深厚的情感?

带着妻子和泰国名人合照

一场跨越生死的追随2025年4月12日,广东33岁男子谢家振的离世引发全网震动。

他的死亡不是意外,而是一场蓄谋已久的“告别”,在妻子病逝4个月后,他以极端方式结束了生命,践行了生前“陪她走完最后一程”的承诺。

时间倒退回2024年12月11日,谢家振26岁的妻子因患终身不愈的疾病,在长期病痛折磨后结束了自己的生命。

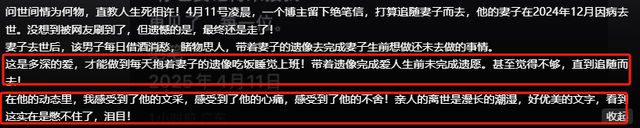

绝笔信

据知情人士透露,这对夫妻结婚时便达成共识,放弃生育,专注于与疾病抗争。

谢家振曾对亲友坦言:“我答应过她,这辈子只要她一个。”

在妻子离世后的122天里,他的社交账号记录了一段令人心碎的轨迹,带着妻子的照片去到每一个她想去的地方,和美食、美景进行合照。

社交账号发文

沿途发布的照片中,他始终将妻子的遗照紧贴胸口,留下孤独的身影。

有客栈老板回忆,他常整夜枯坐饮酒,对着照片喃喃自语。

在谢家振的最后发文中,一封千字长信揭开这段感情的隐秘脉络。

绝笔信

文字从太平间场景切入,他掀开白布,她脸上的淤青还没褪,嘴角却像在笑,那一刻我突然懂了,死亡对她不是悲剧,是解脱。

信中详述妻子患病细节,两人曾计划赴泰国进行最后一次旅行,却因病情恶化未能成行。

这份遗书意外成为网友追溯感情的“地图”,有人发现,谢家振生前打卡的餐厅,正是妻子社交账号收藏的“必去清单”。

聊天记录

他的每个“打卡点”,与妻子三年前发布的“蜜月计划”图文完全吻合。

更令人唏嘘的是某条短视频,深夜的大理街头,他将妻子的照片摆放在咖啡馆窗边,配文“替你尝了,美食还是太苦”。

这些碎片化的记录,拼凑出“未亡人”完成亡者遗愿的执念,被网友称为“21世纪的电子秘术”,随着事件发酵,一组疑似谢妻生前照片的流出,将讨论引向荒诞方向。

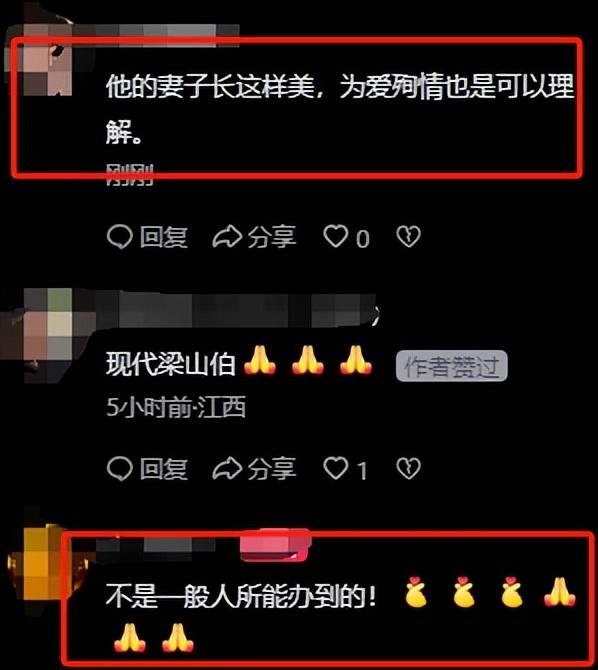

网友评论

颜值滤镜下的价值撕裂照片中面容清秀的女子引发“颜值即正义”的争论,部分网友声称“这么美的妻子值得追随”,甚至出现“理解殉情”的声浪。

某自媒体账号发起投票,37%参与者选择“如果是我也可能做同样选择”,评论区高频出现“爱情至上的浪漫想象”。

网友评论

这种“看脸共情”现象遭到心理学者的批判,北京大学社会心理学教授指出,公众将注意力集中在当事人外貌上,本质上是对悲剧的娱乐化消解。

更有精神科医生担忧,此类舆论可能诱导潜在抑郁群体模仿。

与此同时,反对声浪同样强烈,某公益组织发起“生命权高于爱情”话题,列举中国每年约7.8万例自杀数据,强调“殉情美化可能引发连锁反应”。

网友评论

当相亲市场明码标价、离婚率连续17年攀升时,谢家振的“古典式痴情”成为一面镜子,既映照出现代人对于纯粹情感的渴望,也暴露出对极端行为认知的混乱。

我们既嘲讽快餐爱情,又恐惧深情过载,这种矛盾恰是时代的病症。

梁山伯与祝英台

谢家振的死亡绝非孤立个案,中国疾控中心数据显示,丧偶人群的抑郁发病率是普通人群的4.2倍,但仅12%接受过专业心理干预,他的社交账号动态早已释放危险信号,连续发布亡妻旧照、反复提及“团聚”、作息昼夜颠倒……

这些被浪漫化的“痴情证据”,实则是典型的创伤后应激障碍症状,上海精神卫生中心专家坦言,如果当时有人识别出求救信号,结局或许不同。

中国疾病预防控制中心

重建现代人的情感锚点这件事情同时撕开婚姻伦理的争议伤口,在他们的约定中,有人看到超越世俗的真情,也有人质疑“无孩家庭更易陷入情感孤岛”。

法律界人士则聚焦“临终关怀”议题,当患者选择放弃治疗时,家属如何平衡尊重意愿与挽救生命的关系?这些问题在谢妻结束生命的抉择中显得尤为尖锐。

社交媒体的“戏剧化叙事”同样值得警惕,谢家振账号下的上万条留言中,“神仙爱情”“来世再续缘”等浪漫化解读占62%,而探讨心理健康的不足15%。

网友评论

这种将私人悲剧转化为公共谈资的现象,模糊了真实情感与表演性哀悼的界限,正如传媒学者警告,当悲伤变成流量消费品,我们正在丧失对生命最基本的敬畏。

谢家振事件最终超越了个体悲剧的范畴,它像一柄锋利的手术刀,剖开了当代社会的多重隐疾,物质丰裕时代的精神荒原、快节奏生活中的情感缺氧、信息爆炸下的价值迷失。

原来没有了你的一切都不再有意义

广州某社区心理服务站的数据显示,近三年“情感支撑缺失”咨询量增长217%,印证了现代人亟待填补的心灵空洞。

这场生死抉择带来的启示或许残酷却清晰,真正的文明进步,不仅需要科技与经济腾飞,更需要构建完善的心理干预体系。

当某地试点将“丧偶关怀”纳入社区服务时,当高校开设“生命教育”必修课时,当直播平台开始过滤美化自杀的内容时。

生命教育

我们或许正在学会用理性守护深情,用制度托住那些坠落的身影。

谢家振的故事终将淡出热搜,但它留下的叩问长存,在推崇个人主义的今天,我们该如何安放那些“过载”的深情?

答案或许藏在他生前最后一篇日记的结尾,我知道该向前看,但没有她的风景,怎么看都是废墟。

这份极致孤独,恰是现代人情感困境的极端投射,我们需要的不仅是唏嘘,更是构建让孤独者免于崩塌的精神方舟。

珍爱生命

结语在这件事情中,我们看到了真挚的爱情,但是我们也要知道,心理健康和情感支持的重要性,社会和家庭应该给他们提供更多的支持和帮助。

这也提醒我们,应该珍惜和家人朋友珍惜相处的每一个时刻,及时实现心中的愿望,不要到时候再追悔莫及。

夫妻二人合照

我们也应该尊重每一个人的选择,虽然这件事情不可取,但是一味地批评和指责是不能解决任何事情的,希望所有人都能幸福长久的生活下去。

面对这样的事情,你有什么看法?

信息来源:蟹不肉 2025-04-11 其实我知道你回不来了,所以我要去找你了

信息来源:蟹不肉 2025-04-11 其实我知道你回不来了,所以我要去找你了

信息来源:蟹不肉 2025-04-14 广东帅哥谢家振的个人社交账号

信息来源:蟹不肉 2025-04-14 广东帅哥谢家振的个人社交账号