伊朗这个82%国土被荒漠和半荒漠覆盖的中东国家,竟然是中东地区小麦产量最高的国家,还是世界上第七大水果生产国!

伊朗是如何在"上帝遗忘的土地"上创造农业奇迹的?它又如何在严峻的水资源短缺和气候变化挑战下维持粮食安全?

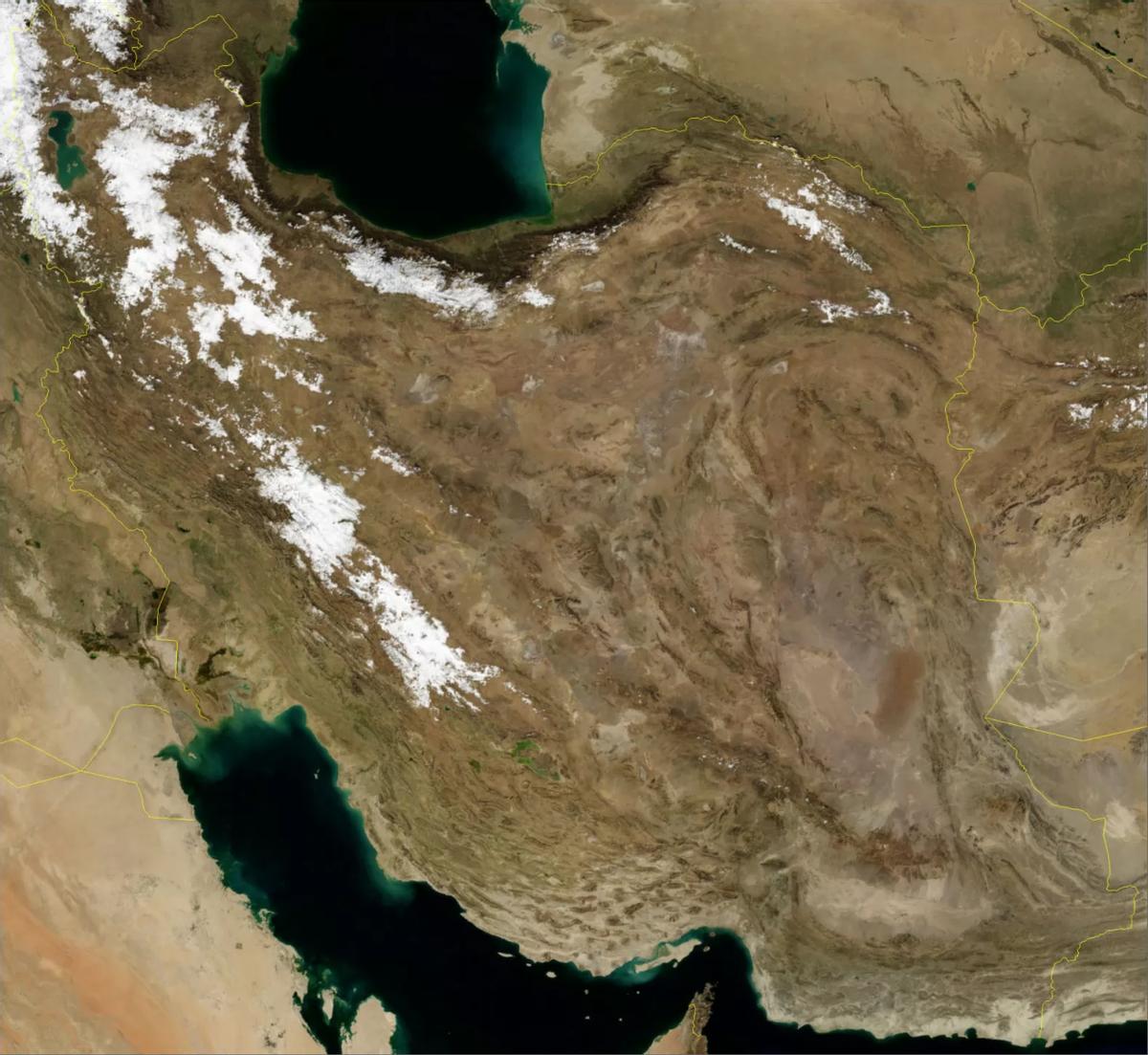

从高空俯瞰伊朗高原,是无边无际的褐色荒漠中,两片碧绿的区域如同上帝不小心洒落的颜料,格外醒目。这两片绿洲,就是伊朗的农业命脉——北部的里海南岸平原和西南部的胡齐斯坦平原。

伊朗的地理环境堪称"极端对立"。全国平均年降水量不足250毫米,有些地区甚至低至50毫米,而全球农业生产的理想降水量应在750-1500毫米之间。更令人头疼的是,伊朗75%的降水发生在冬季,而农作物生长的春夏季却极为干旱。

然而,大自然在关上一扇门的同时,也打开了一扇窗。伊朗周边被三大山脉环抱:北部的厄尔布尔士山脉、西部的扎格罗斯山脉和东部的科佩特达格山脉。这些山脉不仅阻挡了沙漠热风,还为伊朗提供了宝贵的高山融雪和地下水资源。

伊朗国土面积163.6万平方公里,而实际耕地仅占全国土地面积的约11.5%,更让人惊讶的是,其中真正高产的农业区只占国土面积的3%左右,却贡献了全国47%的粮食产量!

如果说伊朗有一个地区可以与中国东北平原相媲美,那一定是里海南岸平原。这里是怎样的一片神奇土地?

从德黑兰北上,穿越厄尔布尔士山脉时,眼前的景象会发生戏剧性变化:干燥的高原突然变成湿润的平原,漫山遍野开始泛绿,空气中弥漫着湿润的气息

这一切源于一个独特的地理奇观:厄尔布尔士山脉形成了一道长达1000多公里、平均海拔3000米的"水汽屏障"。从里海吹来的湿润气流被这道屏障拦截,在北坡形成了丰沛的降水。里海南岸的年均降水量高达1600毫米,是伊朗全国平均水平的6倍多!

正是这种特殊的小气候,使里海南岸成为伊朗主要的水稻产区。这里的水稻产量占全国总产量的85%以上,品质也相当不错。有个小趣事,我在当地吃过一种叫"Hashemi rice"的水稻,香气扑鼻,与我们中国的珍珠米有几分相似。

除了水稻,这里还是柑橘、猕猴桃和茶叶的主产区。Mazandaran省和Gilan省的茶园,在春季绿意盎然,景色不亚于中国的杭州龙井茶区。伊朗是世界第七大茶叶消费国,年人均消费量达1.5公斤,而里海南岸生产的茶叶供应了全国一半以上的需求。

但这片丰饶之地也面临挑战。由于气候适宜,人口密度远高于伊朗其他地区,导致土地过度开发。过度使用化肥导致里海水域污染加剧,渔业资源也在减少。自然的馈赠如果不善加珍惜,也会变成负担。

两河文明的现代延续如果说里海南岸靠的是得天独厚的降水条件,那么西南部的胡齐斯坦平原就是人类与自然抗争的成果。

胡齐斯坦平原位于伊朗西南部,与伊拉克接壤,是古代美索不达米亚文明的一部分。这片平原由扎格罗斯山脉融雪形成的卡伦河、卡尔赫河等滋养,土壤肥沃,气候炎热。

这里的农业历史可以追溯到7000年前。有考古证据表明,早期的埃兰文明就在这里开发了复杂的灌溉系统。而今天,这一传统仍在延续,只是方式更加现代化。

胡齐斯坦平原是伊朗小麦的"黄金产区",每公顷产量高达5.1吨,比全国平均水平高出42%。这里还出产大量的甘蔗、大麦和玉米。2023年,仅胡齐斯坦一个省的粮食产量就达到430万吨,占全国总产量的近五分之一。

然而,这片农业奇迹的背后是无数代人与自然抗争的智慧结晶。胡齐斯坦地区年均降水量仅300毫米左右,且高度集中在冬季,如何在炎热干燥的春夏季保证作物生长?答案是灌溉,但方式相当独特。

在胡齐斯坦,你可以看到古老的坎儿井系统与现代滴灌技术并存的奇妙景象。坎儿井是波斯人发明的地下水道系统,利用地势落差将山区地下水引到平原地区。而现代滴灌技术则极大提高了水资源利用效率。农民通过手机应用控制灌溉系统,根据土壤湿度和天气预报精准浇水,用水量比传统灌溉减少了40%以上。

但胡齐斯坦也面临严峻挑战。联合国粮农组织数据显示,伊朗农业用水效率平均仅为35%,远低于以色列的85%。过度灌溉导致部分区域出现严重盐碱化,我亲眼看到一些农田表面覆盖着一层白色盐霜,这是土壤退化的明显标志。

伊朗农业的现代转型面对水资源短缺和土地退化的双重挑战,伊朗农业正在进行一场静默的革命。

首先是育种技术的突破。德黑兰大学农学院研发的抗旱小麦品种"Noshahr-03"已在胡齐斯坦大面积试种,这种小麦在比常规品种减少30%灌溉水量的情况下,产量仅下降5-8%,显示出巨大潜力。

其次是灌溉技术的改革。伊朗政府启动了"全国农业现代化灌溉计划",目标是在十年内将100万公顷传统灌溉农田改造为精准灌溉系统。到2023年底,已完成约40%的目标。

第三是"立体农业"模式的探索。高原地区则发展了光伏大棚,一面发电,一面种植对光照要求不高的菌菇类作物,一举两得。

伊朗农业的前景与启示伊朗农业的成就令人敬佩,但前路依然充满挑战。气候变化正使伊朗的干旱情况加剧,地下水位以每年约1米的速度下降,乌尔米耶湖等内陆湖泊面积急剧萎缩。国际制裁则限制了农业技术的引进和农产品的出口。

尽管如此,伊朗人民展现出了惊人的韧性。他们不断调整种植结构,减少水稻等高耗水作物的种植面积,增加藏红花、开心果等高附加值、低耗水作物的比重。伊朗是世界上最大的藏红花生产国,占全球产量的90%以上,这种"红色黄金"每公斤售价可达1500美元以上,但用水量仅为水稻的十分之一。

伊朗的农业实践给了我们什么启示?

资源禀赋不足不是农业发展的绝对限制。伊朗证明了即使在极端恶劣的自然条件下,只要因地制宜,精心规划,依然可以建立稳定的农业生产体系。

传统智慧与现代技术的结合往往能产生奇妙效果。伊朗坎儿井系统结合现代滴灌技术的成功案例,是伊朗人民智慧的结晶。

当全球面临2.4亿公顷耕地退化和气候变化的双重挑战时,伊朗两大农业区的存续之道更具启示意义。它们证明:在严苛环境中创造农业奇迹,需要的不仅是天赋资源,更是与时俱进的智慧和不屈不挠的精神。