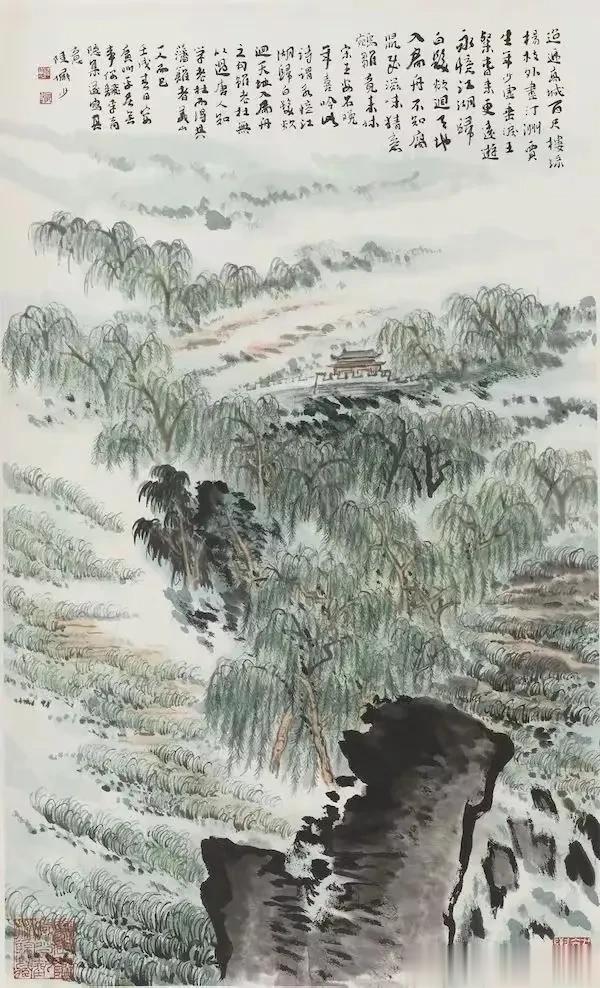

一、笔墨的舞蹈:云水间的灵韵天成

陆俨少的笔触,是天地间最自由的诗人。他执一管羊毫,以墨色为韵脚,在素宣上勾勒出云水的魂魄。那些飞动的线条,时而如江涛拍岸般激越,时而似晨雾初散般缠绵,墨色淋漓处,山石静默如禅,云水翻涌成歌。他独创的“留白法”,非虚空之白,而是以墨为镜,映照出云雾的呼吸、泉流的私语,白痕流转间,山峦有了呼吸的节奏,江河有了心跳的脉搏。

他的构图,是颠覆传统的惊鸿一瞥。世人惯于从大处落笔,他却偏从细碎处生发,一石一木、一勾一皴,皆似琴弦上跳动的音符,最终汇聚成壮阔的交响。所谓“陆氏云水”,非技法之巧,实为心象之澄明——墨块如重鼓,留白若清笛,干湿浓淡的交响中,山川自成乐章。

二、传统与创新的千年对话

在二十世纪艺术变革的浪潮中,陆俨少是孤舟独钓的守夜人。当“中西融合”成为时代强音,他却在董源披麻皴的纹理里,在王蒙牛毛皴的密林中,寻得传统的根系。师古而不泥古,他将宋元的苍茫、明清的逸气,化作笔尖的月光,泼洒出《巫峡秋涛》的险峻、《雁荡云瀑》的空灵。即便在政治主题画盛行的年代,他仍以一支笔,在《山市人初散》的暮色里,守护着文人画的清寂与诗意。

晚年的他,愈见锋芒。大块墨色如泼天之雨,留白处却暗藏星斗,云水与山石在墨韵中相生相克,仿佛老僧入定后的顿悟——传统非枷锁,而是可破茧重生的蝶翼。他的《新松直上干云霄》,以枯笔写苍松,焦墨点苔痕,竟在古法中凿出现代性的裂隙。

三、自然与性灵的千年共鸣

三峡的激流、黄山的松云,在陆俨少笔下皆成心象的倒影。他拒绝写生的速记,而是将造化之气吞吐于胸臆,待岁月沉淀后,方以笔墨吐纳。观其《急流归棹》,非但见舟楫与激流的角力,更可闻画家与命运的抗争之音;《重岩积雪图》中,墨色堆叠出雪落的重量,留白处却升腾着寒山的热望。这种“胸有丘壑”的创作,让他的山水超越了物象的桎梏,成为生命境界的隐喻。

他曾言:“画者,心迹也。”一支笔从纸角游至天际,不预设章法,只循性灵指引。墨色浓淡间,山石可生雷霆之势,云水能作呢喃之语。这种“即兴赋形”的创作,宛如道家“无为而无不为”的哲学——笔未至处,气已先行;墨已干时,韵犹未绝。

四、余韵:在时光褶皱里永恒

今日重读陆俨少的画卷,仿佛触摸到一部无声的史诗。他的坚守,让文人画的清流未曾断代;他的创新,为水墨山河注入现代性的呼吸。那些飞舞的线条与沉静的留白,恰似中国艺术精神的DNA链——一端系着董其昌的“南北宗论”,一端伸向未知的星辰。

或许真正的艺术大家,皆是时空的旅者。陆俨少以笔墨为舟楫,载着传统的星火,穿过二十世纪的疾风骤雨,最终停泊在永恒的美学港湾。当我们凝视《归云残雨图》中那抹将散未散的烟霞,恍然惊觉:所谓大师,不过是替山河万物,说出它们未曾言尽的秘语。