大行科工,这个在折叠自行车领域摸爬滚打多年的企业,在2024年似乎迎来了它的“高光时刻”,可这其中又是否存在隐忧呢?这就像那句俗语说的“光看见贼吃肉,没看见贼挨打”,我们看到了它在市场上的风光无限,却也得琢磨琢磨背后可能藏着的问题。

2024年前9个月内,大行科工就像开了挂似的,售出了超17万辆自行车,收入一下子突破了3.5亿元。这成绩相当亮眼啊,就像跑步比赛里突然冲出来的黑马。也正因如此,公司向着港交所递交了《招股书》,打算冲刺上市。这就好比一个人有了点成绩,就想再上一层楼,把自己的事业做大做强。

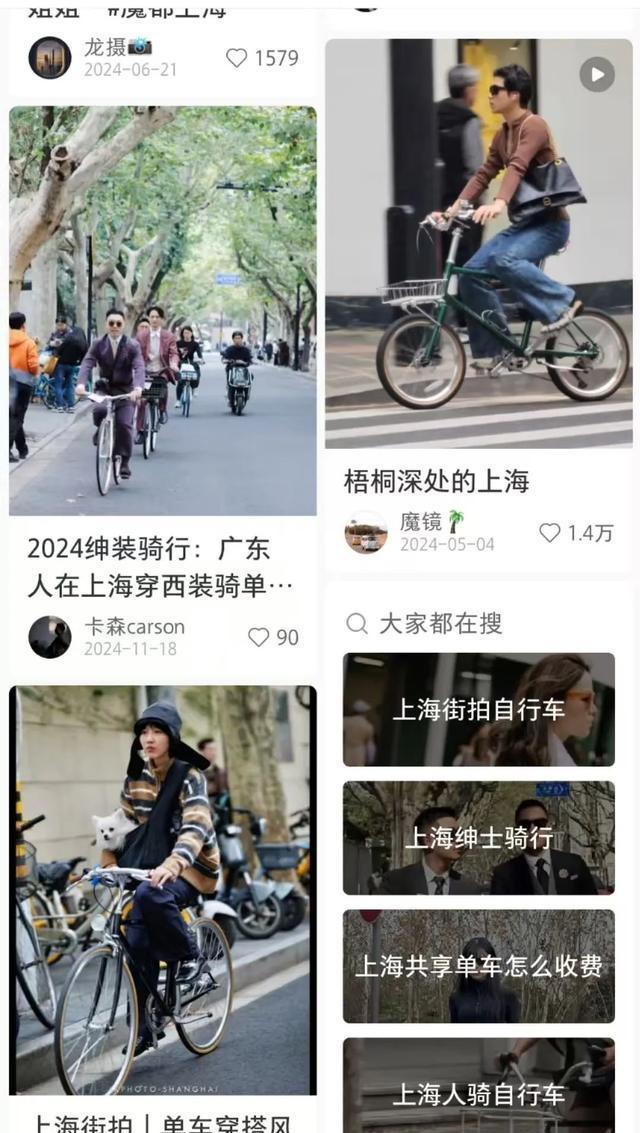

大行科工的自行车均价1966元/辆,这个价格相当亲民。就像市场上的一股清流,在众多高价自行车的包围下,吸引了不少消费者的目光。而且它的产品布局很有层次,分为大众、中端、高端三个市场。特别是中端市场,增长那叫一个显著。其中的明星产品P8折叠车更是累计销量超12万辆,简直就是“王牌中的王牌”。据我了解,很多网友都觉得这个价格能买到这样质量不错的自行车,性价比超高,“物美价廉”说的就是大行科工的产品。

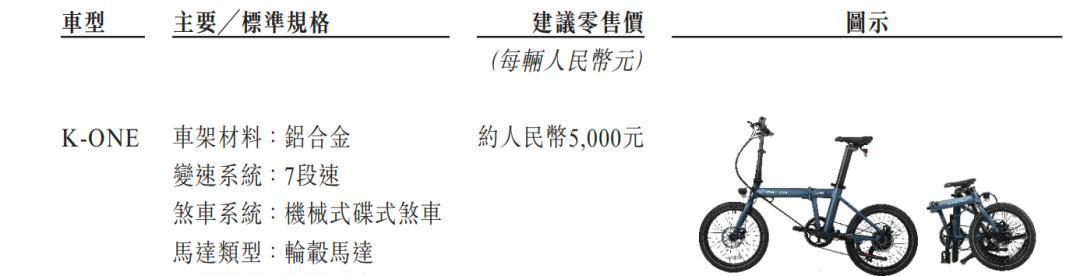

再看看大行科工的品牌影响力拓展方面,那可真是全面开花。它涉足了公路车、登山车、儿童车和电助力车等多个领域,产品线丰富得很。这就像一个厨师,菜的种类越多,能满足的顾客口味也就越多。

大行科工在国际上的动作也不小。2024年欧洲环法自行车赛期间,它作为自行车装备赞助商,提供的定制款折叠自行车可出了不少风头。这些车便携性和可靠性都很强,参赛选手们骑着它,就像给自己添了个得力助手。这在赛事中给众多选手留下了深刻的印象,进一步提升了大行在国际骑行圈的知名度。

还有那跨界合作也是玩得风生水起。2024年上半年和知名电竞俱乐部达成合作,推出了带有电竞元素的联名款折叠自行车。这可把电竞粉丝们的热情给点燃了,一大批年轻的电竞爱好者就成了大行的新顾客。这就好比“他山之石,可以攻玉”,借助电竞的人气来给自己拓宽市场。

2023年在上海部分城区开展的城市折叠车共享计划也很妙。首批投放2000辆折叠自行车,方便了市民短距离出行。这一计划在当地的公共交通体系里就像一颗小石子扔进池塘,泛起了一圈圈涟漪,提升了折叠车在城市里的地位,也顺便给自己做了个活广告。

韩德玮先生,这位83岁的“现代折叠自行车之父”,他的经历就像一部传奇小说。从物理学家转行做商业,创立大行,这本身就是一次大胆的跨界尝试。他当初创立大行的初心可能就是想把自己在物理领域的知识运用到实际产品中,让折叠自行车变得更好。像2023年他发起的“绿色骑行,守护地球”倡议,在全球范围内得到了数千名骑行爱好者的积极响应,这就体现了他在品牌文化和个人影响力方面的独特魅力。还有2024年9月他在公司总部所在地深圳亲自策划的折叠车文化展览,展示了折叠自行车从诞生至今的发展历程,以及大行各个时期的经典车型和技术创新成果,吸引了众多骑行爱好者和文化研究者前来参观。这就像是一场文化盛宴,让大行的品牌文化更加深入人心。

不过,大行科工在发展的道路上也不是那么一帆风顺的,就像那句歇后语“脚底抹油——光知道滑”,看着一路顺风顺水,可也有不少潜在的问题。

先说说销售和经销成本这一块。线上直销增长迅速,但是太依赖推广了,就像一个孩子总是靠着别人扶着才能走路,自己站不稳。而且销售及经销成本一直在上涨,这可不是个小问题。就好比一个人赚钱的速度赶不上花钱的速度,长此以往,肯定会出问题的。

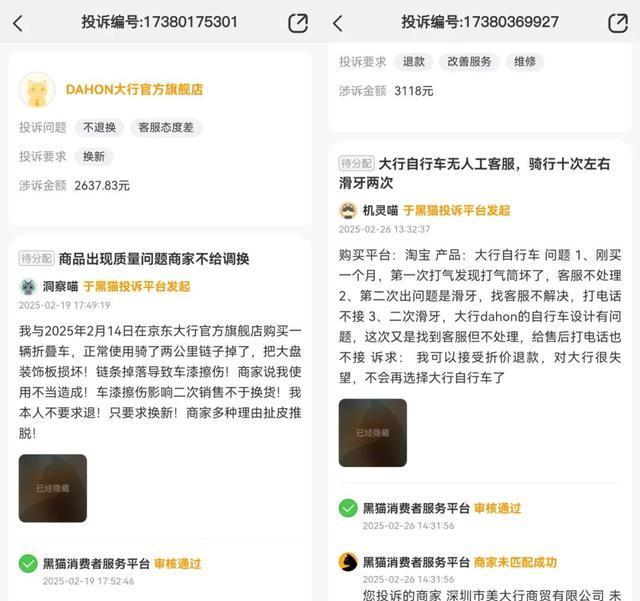

再看看产能方面。它依赖惠州基地,产能利用率超100%,虽然通过OEM供应商补足产能,但这就像在走钢丝,风险很大。因为质量问题,已经遭到了部分消费者的吐槽。经济学家也指出了品控需要重视起来。这就好比盖房子,地基要是不牢,房子迟早会出问题。这质量要是不过关,消费者可不会买账。

大行科工的IPO计划是为了扩大生产能力,重点就是募资。它想在惠州基地附近建设新厂房,还打算投资收购OEM供应商提升效率。韩德玮的个人持股情况以及公司报告期内多次现金分红,这些都表明公司在财务上是有一定规划的。但是就像前面说的那些隐忧,如果解决不好,就算上市了,未来的发展也会磕磕绊绊的。

在这个竞争激烈的市场里,大行科工就像一艘航行在大海上的船。眼前的成绩就像是顺风,让它跑得飞快。但背后的问题就像是暗礁,随时可能让它触礁沉没。它能否在IPO募资扩大产能之后,在骑行市场上继续保持优势,就看它能不能巧妙地避开这些暗礁了。消费者希望看到的是一个既能不断创新,又能把产品质量做好的企业;投资者也希望看到一个稳稳当当发展的公司。希望大行科工能够在这条充满挑战的道路上越走越稳,就像那句老话说的“稳扎稳打,步步为营”。