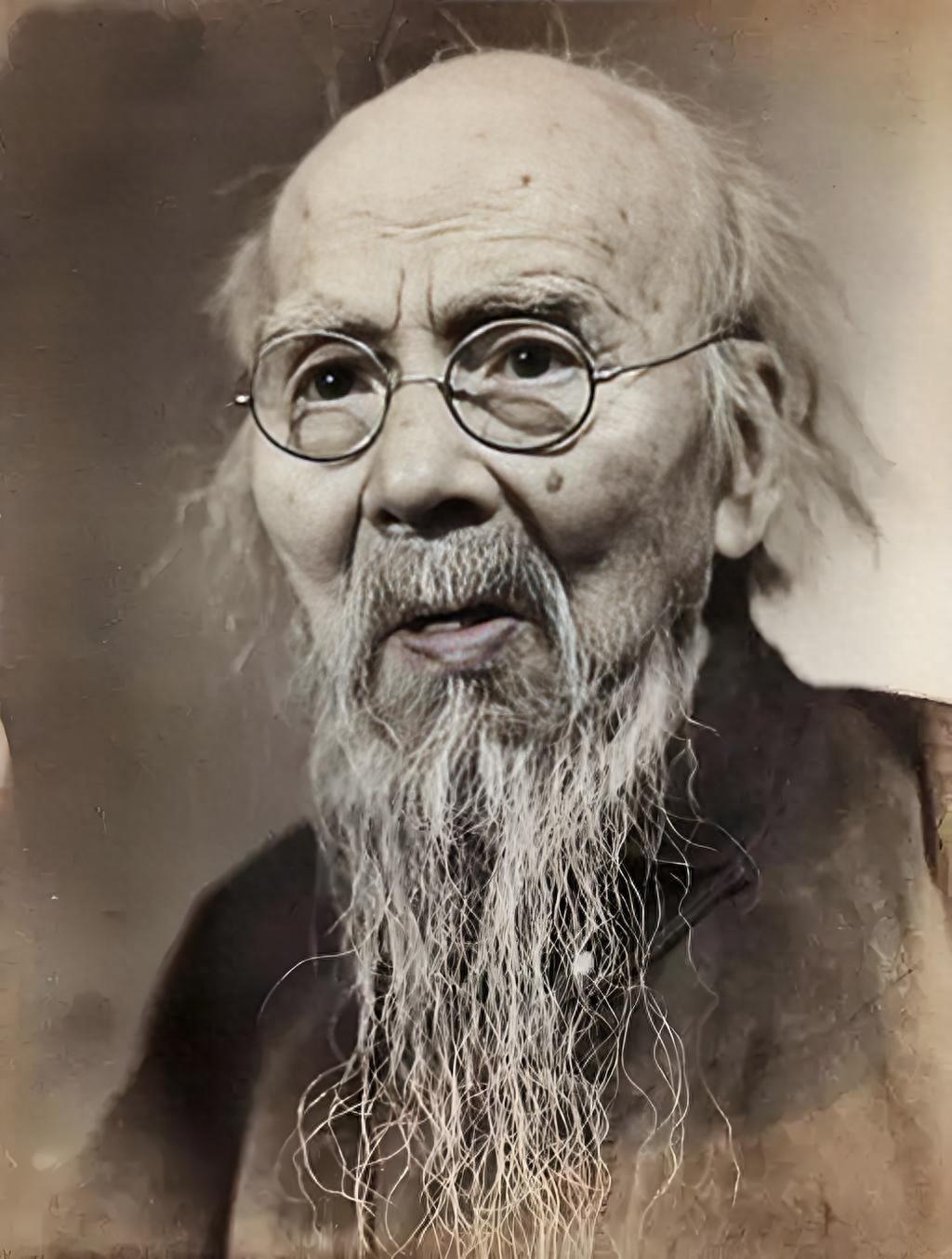

齐白石的北京奋斗史,简直就是一部现实版的"老人与海"。初来乍到时,他的画作在琉璃厂的地摊上都卖不出价钱,那些正统派画家们对他独创的"红花墨叶"风格嗤之以鼻,说他是"野狐禅"。要不是遇到陈师曾这个伯乐,后来又得到徐悲鸿的鼎力相助,这位日后的国画大师恐怕真要卷铺盖回湖南了。徐悲鸿不仅聘他到大学任教,还把他的画作推向国际,这才让齐白石在京城站稳脚跟。92岁高龄时,得知徐悲鸿去世的消息,老人扔下拐杖跪地痛哭的场景,至今想来都令人动容。

可艺术上的成就,并不能让齐白石高枕无忧。1950年土改风暴席卷湖南时,这位86岁的老人遭遇了人生最大的危机。他在老家置办的200多亩田地、三座宅院,让儿孙们被划为地主成分。大儿子被关押,家人急得团团转,一封封加急信送到北京。走投无路之下,齐白石想到了那位素未谋面的湘潭老乡——毛泽东。这封求救信写得小心翼翼,既不敢求情太过,又盼望着能网开一面。

北京法源寺

毛泽东的处理方式堪称教科书级别的政治智慧。他既没有因为齐白石的名望就徇私枉法,又顾及到这位艺术家的情绪,在信中使用"酌情处理"这样留有回旋余地的措辞。湖南当地政府接到批示后,来了个折中方案:该没收的田产照收不误,但不再批斗齐家后人,押金允许分期偿还。这种处理既维护了土改政策的严肃性,又给了齐白石一个体面的台阶。

得知儿子获释的消息后,齐白石如释重负。他给经办此事的湘潭县委书记杨第甫送去一幅荷花图,落款处连写三个"白石",暗含"三叩首"之意。这个细节既展现了老人的感恩之心,也透露出中国传统文人那种含蓄的表达方式。说来有趣,这位在画坛叱咤风云的大师,在政治风浪面前也不过是个牵挂儿孙的普通老人。

齐白石这段晚年插曲,像极了他笔下的水墨画——浓淡相宜,留白处最见功夫。艺术家的清高与父亲的焦虑,政治的原则与人情的温度,都在这个故事里交织碰撞。毛泽东的"酌情处理"四个字,既守住了政策的底线,又给艺术留足了尊严。而齐白石那幅饱含谢意的荷花图,何尝不是对"知遇之恩"最中国的表达方式?

人生如戏,全靠演技。齐白石在画纸上挥洒自如,在生活中却也要面对柴米油盐的考验。他的故事告诉我们:再大的艺术家,也逃不过时代的浪潮;再高的成就,也放不下对家人的牵挂。或许正是这种"入世"的烟火气,让他的画作在超凡脱俗之余,又总能让人会心一笑。就像他笔下那些活灵活现的虾米,既要笔墨功夫,也离不开对生活的细致观察。艺术与生活,从来都是相辅相成的。