稻米是我国人民主食的主要来源之一,然而,近年来,人们发现稻米的味道似乎不如以前那么鲜美了,甚至,有些人还发现,稻米的味道似乎越来越难吃,这到底是为什么呢?

如果你对这个问题感兴趣,那么请继续阅读,接下来就让我们一起探索一下“稻米”这个话题吧。

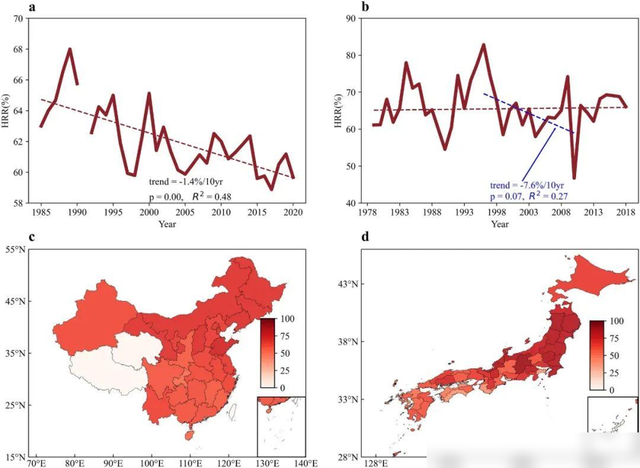

根据《食品化学》(Food Chemistry)期刊上的一项研究发现,过去几十年里,中国的优质大米生产稳定地下降,每10年左右减少1.45%。据报道,这一趋势可能会在未来的几十年里继续存在;而日本的大米品质则整体呈现出波动的状态,没有明显的长期下降趋势。

一、为何中国的大米越来越难吃?科学家告诉你答案

原因A:夜间气温升高是大米品质下降的关键因素

根据中国科学院的研究,夜间气温升高是导致营养成分变化的主要因素 。研究表明,当夜间气温超过18°C时,会显著降低大米中的氨基酸、蛋白质和脂肪酸含量,同时会促进淀粉的降解,从而导致大米的口感和营养价值下降。

此外,夜间气温升高还会影响大米的烹饪特性,如粘性、硬度等,进一步影响其食用口感和品质。

原因B:气候变化加剧,导致稻米质量难以保证

随着全球气温的持续上升,气候变化已成为农业面临的重要挑战之一。 气候变化不仅会影响水稻的生长周期、产量和品质,还会对农业生态系统造成深远的影响。

研究发现,气候变化导致的高温事件频频发生,这些高温天气对水稻的生长和发育造成了负面影响,如营养成分的变化、米质的下降等。

二、为何日本的大米没有像中国那样难吃?原因在这里

01、日本大米品质整体波动并未下降

相比之下,日本的大米品质则整体呈现出波动的状态,没有明显的长期下降趋势。 这与日本的农业管理、种植技术和气候条件密切相关。

日本的水稻种植多采用传统的耕作方式,以保证土壤的健康和肥沃。同时,日本的农业科技水平相对较高,农民在种植过程中能够及时调整管理措施,以适应气候变化带来的挑战。此外,日本的气候条件相对适宜水稻的生长,这也为大米品质的保持提供了有力保障。

02、日本大米更加注重品质的管控

日本的水稻种植多采用传统的耕作方式,以保证土壤的健康和肥沃,此 外,日本有一套严格的品质检测标准,农民在种植和收割过程中,都会进行详细的记录和监测,以确保大米的品质符合标准。

通过科学的管理和控制,日本的水稻种植能够有效地保持大米的品质,并在市场上获得更高的认可度。

三、未来几十年大米品质恐难以保证,科研人员正在努力尝试改善这一情况

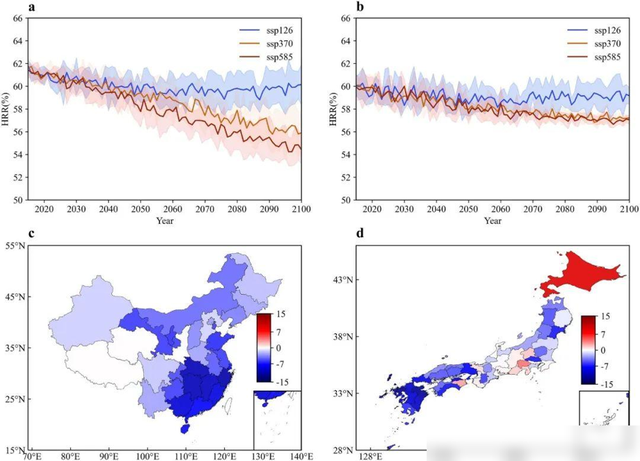

随着全球气温的不断上升,稻米的品质问题已经引起了越来越多的关注, 科研人员正在积极开展各种研究,以期找到改善这一问题的方法,然而,随着时间的推移,我们也必须面对一个严峻的现实:未来几十年,无论我们采取何种减排路径,大米的品质可能将继续下降。

在未来几十年里,无论我们采取何种减排措施,气候变化的影响可能会继续加剧。 气温升高、降水模式改变等因素将继续影响稻米的生长环境,进一步影响其品质。例如,高温天气可能导致稻米的营养成分流失,品种抗逆性和适应性下降,导致大米的品质越来越难以保证。

四、如何应对全球气候变化带来的影响,保障粮食安全?

(1)探索现代农业管理技术,发展精准农业

现代农业管理技术的发展,为农业生产提供了更加精准、高效的管理手段, 通过采用现代化的农业管理技术,农民可以更加精准地掌握作物的生长情况、土壤湿度、病虫害情况等,从而实现精准施肥、精准灌溉、精准防治病虫害等,提高农作物的产量和品质。

(2)积极进行育种研究,选育适应性更强的优质品类

随着全球气候变化的加剧,水稻的生长环境也发生了很大变化。 因此,为了应对这些变化,科研人员需要积极进行育种研究,选育出适应性更强、抗逆性更强的优质水稻品种。

只有通过不断的科研创新,才能够在全球气候变化的大背景下,保障粮食的安全和稳定供应。

(3)加强农民的教育与技术培训,提高农民的素质

农民是农业生产的主体,其素质的高低对农业的可持续发展至关重要。 提高农民的素质,不仅需要加强对他们的教育和培训,还需要注重激发他们的积极性和创造性,只有让农民充分认识到自己的重要性,才能更好地发挥他们的作用。

(4)政府加强环保政策管控,减少农业生产中的碳排放

农业生产是碳排放的重要来源之一,而减少农业生产中的碳排放是应对气候变化的重要举措。 政府应加强环保政策的管控,采取有效的措施减少农业生产中的碳排放,例如,推广清洁能源的使用,提高农业机械的能效,鼓励农民采用环保的生产方式等。

(5)加强国际间的合作与信息共享,促进全球农业科技的进步

应对气候变化带来的挑战,需要各国共同努力,因此,加强国际间的合作与信息共享至关重要。 各国应加强农业科技的交流与合作,分享农业科技的最新进展和经验,促进全球农业科技的进步与普及。只有通过国际间的合作,才能更好地应对气候变化带来的挑战,保障粮食的安全和稳定供应。

大米作为中国人民的主要粮食来源之一,其品质问题备受关注。气候变化导致的高温和夜间气温升高是导致大米品质下降的主要原因,而日本的大米品质整体波动并未下降的原因则与其农业管理、种植技术和气候条件密切相关。未来几十年无论采取何种减排路径,中国和日本的大米品质可能将继续下降,科研人员也在积极进行各种研究,以期找到改善这一问题的方法,但我们也需要加强对气候变化的重视,并采取相应的措施来减少其影响。