“等我出来,让你们看看什么是真正的杀人犯。”2025年4月22日,湖北恩施的法庭上,被泼汽油烧至重伤的女孩小陈,再次听到了前男友覃某某的威胁这场以爱为名的暴力,从分手纠缠演变成纵火杀人,最终在法庭上化作一句赤裸裸的“死亡预告”——当施暴者连法律的审判台都敢当作威胁的舞台时,我们是否在纵容暴力

这并非仅是个别现象,据某地区法院近三年的案件统计,有超过六成的家暴受害者在诉讼期间,仍旧遭受着施暴者的言语恐吓。比如像本案里的覃某某,在泼汽油之前,曾多次发布视频进行威胁,说出“烧房子”“跳楼逼你内疚”这样的话,并且即便在警方调解之后,还撂下狠话,“不怕死更不惧警察”。不过直至他点燃汽油的那一瞬间,这些威胁才得以真正“被察觉”。

“赢了官司,却输了余生

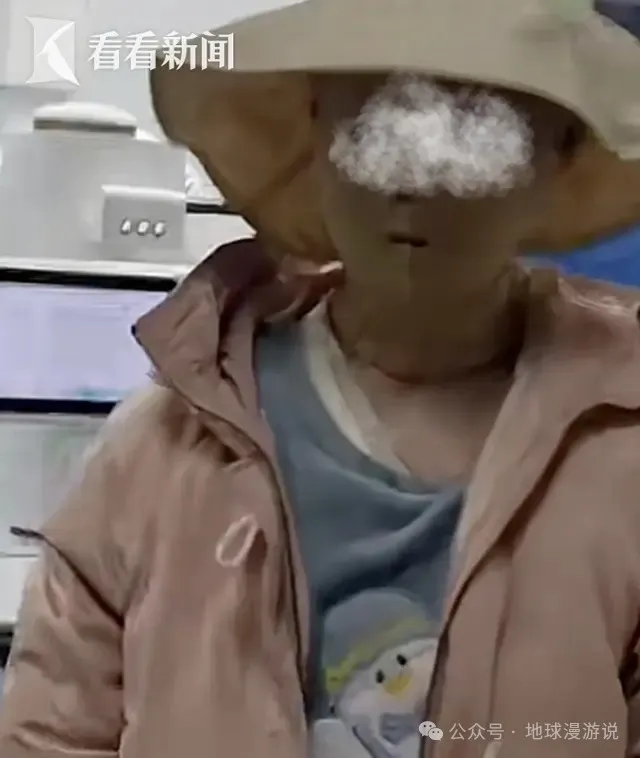

小陈全身69%烧伤左手截肢,面部毁容,经历了近20次全麻手术。

但比身体创伤更深的,是覃某某那句法庭威胁:“十年八年就出来,我和家人怎么办?

”她的恐惧并非个例

另一位家暴幸存者林女士,因施暴者当庭一句“你等着”,至今不敢独自行走。

更荒诞的是,覃某某的家人,居然曾拿着一两千元,要求小陈签下谅解书,仿佛这场以毁容、截肢为代价的伤害,竟然能靠“讨价还价”这种方式轻易抹去,而且好像一切都能就此烟消云散。

与欧美国家相比,国内司法更关注“既已形成的伤害”,而相对轻视“可能带来的威胁风险”。在美国当庭进行威胁便可直接构成“藐视法庭罪”,且会加重刑罚;不过在“拉姆案”中凶手唐某多次进行威胁,却并未被加以干预,最终导致了悲剧的发生。当法律仅仅惩罚“已经泼洒出去的汽油”,却对“正举着火把的人”视而不见,暴力便有了得以蔓延的缝隙。

谁在给威胁“开绿灯”?

法律漏洞:现行《刑法》里“威胁罪”的认定门槛比较高;而且在亲密关系当中的威胁,通常会被当作“情绪的宣泄”。例如覃某某在泼汽油之前反锁门的这一行为,其实并没有被一审法院当作“具有主观杀人意图”的重要证据。

司法惯性:部分法官觉得“判刑即惩戒”,不过却忽略了威胁会给受害者带来持续性的伤害。在本案中,覃某某虽然支付了5.93万元的医疗费(仅仅占总费用150万元的不到4%),但却被判定为“积极施救”。

社会认知偏差:舆论常常将威胁视作“放狠话”,而且甚至还会质问受害者“为何不早点离开”。这种“受害者有罪论”,居然让暴力在沉默之中不断地升级。

网友评论:

判12年还放话杀人,这不就是告诉罪犯:威胁成本为零;

法庭不该是暴力的直播间建议增设“威胁加重条款;

沉默的大多数:他能泼汽油,是因为社会早就默许了他举火把。

法律倘若只是盯着“已然烧毁的皮肤”,不过却瞧不见“正在逐渐点燃的火苗”,如此一来便有可能造就出“犯罪成本的错觉”。比如说覃某某在泼洒汽油之前曾多次发出威胁却未遭到干涉,而后仅仅因纵火就被判处了12年刑期,这般情况会给潜在的施暴者传达出“威胁无需付出代价”的错误讯息。

小陈说:“我要的不是,他坐牢而是能安心活下去。”当法庭成为施暴者最后的恐吓舞台,司法的温度,不该止于宣判那一刻。阻止暴力蔓延,从正视每一句“等我出来”开始。