1939年的山东抗日战场,硝烟弥漫的群山间流传着一份未被公开的电报。徐向前——这位被毛泽东称为“好人”的元帅,正面临人生最矛盾的时刻:他主动请求担任115师师长,却遭到中央明确拒绝。

彼时八路军主力部队正与日军胶着厮杀,这位曾创造“撒豆成兵”神话的军事奇才,为何在关键时刻被按下了暂停键?是战局需要,还是另有隐情?

1938年晋南深秋的枪声,不仅击中了林彪的身体,更在八路军指挥体系上撕开一道裂缝。当这位平型关大捷的缔造者被迫赴苏治疗,115师师长之位成了悬在华北战场上的达摩克利斯之剑。毛泽东在延安窑洞的油灯下反复推演:陈光虽为代理师长,但山东战场需要更强大的战略支点。

此时的山东,抗日武装如星火散落。既有国民党溃兵占山为王,又有“六离会”等民间武装横亘其间,甚至出现“司令多如狗,队长满街走”的乱象。徐向前率部初到山东时,手中仅握有不足万人的地方武装,却要面对日军三个师团的铁壁合围。这位曾在晋冀豫根据地创造“人山”战术的将领,此刻却陷入“无山可依”的困境。

布衣元帅的请缨:一纸电报背后的深意

1940年夏夜,沂蒙山区的八路军指挥部里,徐向前伏案疾书。他向中央建议:“或由我任115师师长,陈光副之,罗荣桓任政委。”这封电报犹如投入深潭的石子,在延安激起层层涟漪。时任中央军委作战部参谋的童陆生回忆,毛泽东接到电报后沉思良久,最终在烟灰缸里按灭了第七支烟卷。

这个看似寻常的人事提议,实则暗藏战略玄机。115师作为八路军三大主力之首,下辖两个旅六个主力团,而徐向前统帅的山东纵队多是新编地方武装。若能实现两军整合,山东战场将形成20万兵力的钢铁拳头。但问题在于,115师自成体系,与中央保持着单线联系,其将领陈光、罗荣桓皆是井冈山时期的老红军,与徐向前这位红四方面军代表存在天然隔阂。

毛泽东的权衡:棋盘上的五重考量

在杨家岭的决策会议上,毛泽东用五个指头敲打着山东地图,逐条分析利弊:其一,陈光代理师长期间连克郓城、樊坝,已在军中树立威信;其二,罗荣桓独创的“翻边战术”正有效遏制日军扫荡;其三,115师作为中央红军血脉,需要保持指挥体系的纯粹性;其四,徐向前擅长大兵团作战,但山东更需要政治整合;其五,正值国共摩擦加剧,任何人事变动都可能被国民党渲染为“内部倾轧”。

历史学者后来在中央档案馆发现关键证据:1940年7月徐向前致电中央时,恰逢国民党制造“皖南事变”前夕。毛泽东在电报批复中特别标注:“山东问题宜静不宜动,向前同志可专司军事。”这十八个字,既保留了徐向前的军事指挥权,又避免了刺激各方神经。

沉默的担当:从“光杆司令”到幕后统帅

被拒后的徐向前展现出惊人的政治智慧。他没有纠结于职务高低,而是带着测绘兵走遍沂蒙七十二崮,亲手绘制出《山东抗日根据地兵要地志》。这份标注着643个山洞、287处水源的军事地图,后来成为反“铁壁合围”的关键。在莒南大店镇,他创办八路军第一所兵工学校,用缴获的日军钢轨打造出“盖亮式”步枪,让地方武装的装备焕然一新。

更令人动容的是他对115师的无私支持。1941年冬,日军5万重兵扫荡沂蒙山区,徐向前主动将山东纵队三个主力团划归115师指挥。陈光部被围王家峪时,他亲率敢死队星夜驰援,战后却将战功全数归于115师。这种“甘为绿叶”的胸襟,最终促成山东抗日力量的深度融合——到1943年,山东根据地面积扩张四倍,成为八路军最大的兵源粮仓。

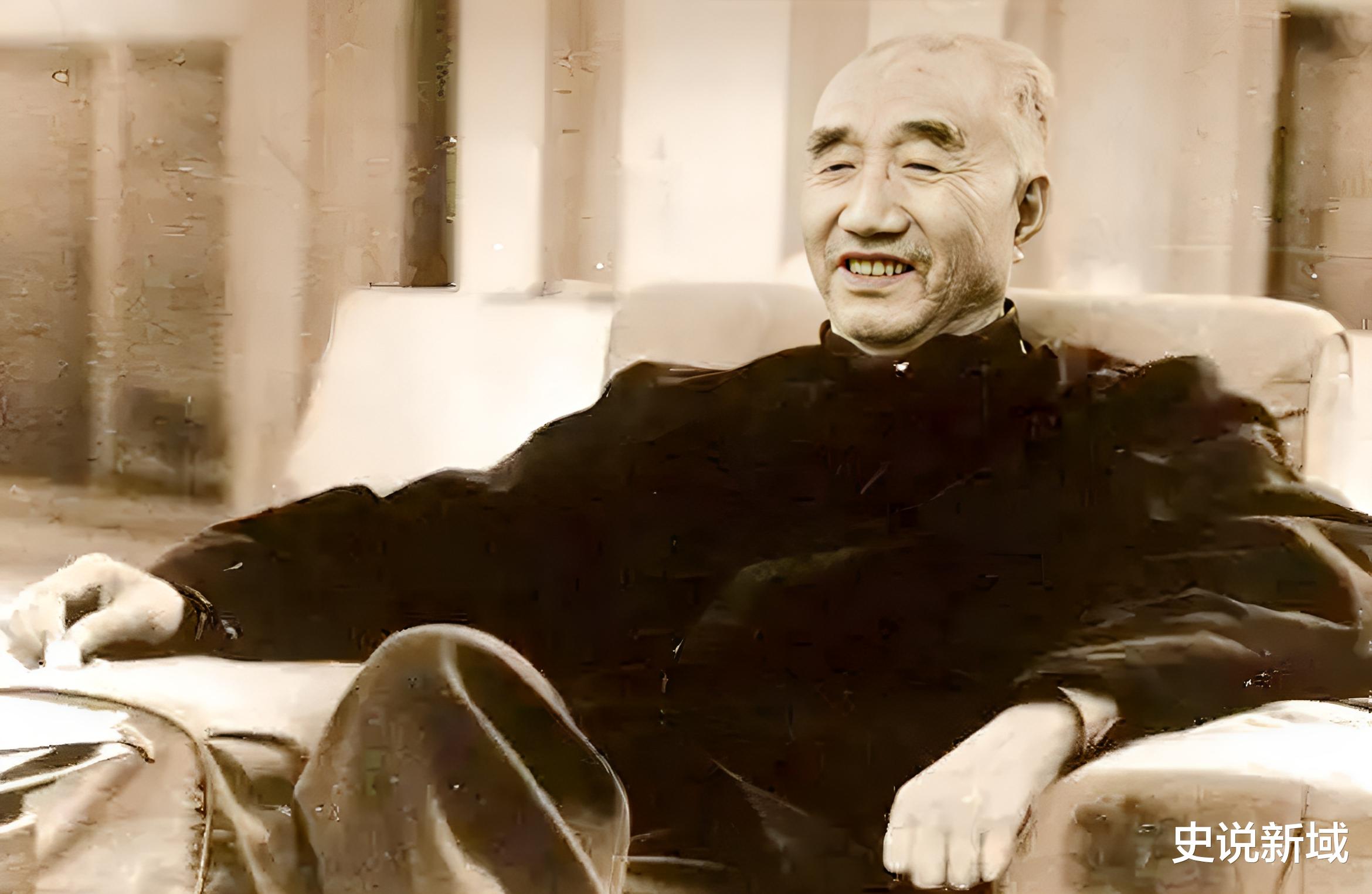

历史的回响:好人徐向前的三重境界

1990年6月,弥留之际的徐向前对子女说出最后遗言:“把骨灰撒在大别山、大巴山、太行山和河西走廊。”这四个地点,恰是他军事生涯的四大战场。当年山东战场的人事风波,早已化作将星轨迹中的细微涟漪。

在徐向前纪念馆里,陈列着他在山东时期的三件遗物:磨破肘部的粗布军装、标注着381处修改的作战地图、写给中央未寄出的第二封请缨信。这三件文物串联起的,不仅是一位元帅的进退抉择,更折射出共产党人“功成不必在我”的精神境界。正如罗荣桓后来感慨:“徐总不说话则已,开口必是全局。”这种超越个人得失的格局,或许正是毛泽东称他“好人”的真正深意。

《徐向前传》(当代中国出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)《罗荣桓传》(当代中国出版社)

用户10xxx00

👍👍宽广胸襟