编者按:新春将至,华夏龙腾。自古以来,龙是中华民族的精神图腾和文化象征,在中华民族数千年的文明中,龙文化被赋予丰富的内涵并不断绵延,历久弥新。尽管神话中的龙只存在于人们的想象中,看不见、摸不着,但在地质工作中,却有些真实存在、可触可感的“龙”。正逢甲辰龙年到来,矿业界联合几位圈内科普、文化作家,以及省级地质单位、全国地质公园优秀规划设计单位,共同策划创作了春节特别系列“寻找地质工作中的‘龙’”。

今天是第一篇“这篇文章,含‘龙’量极高!”

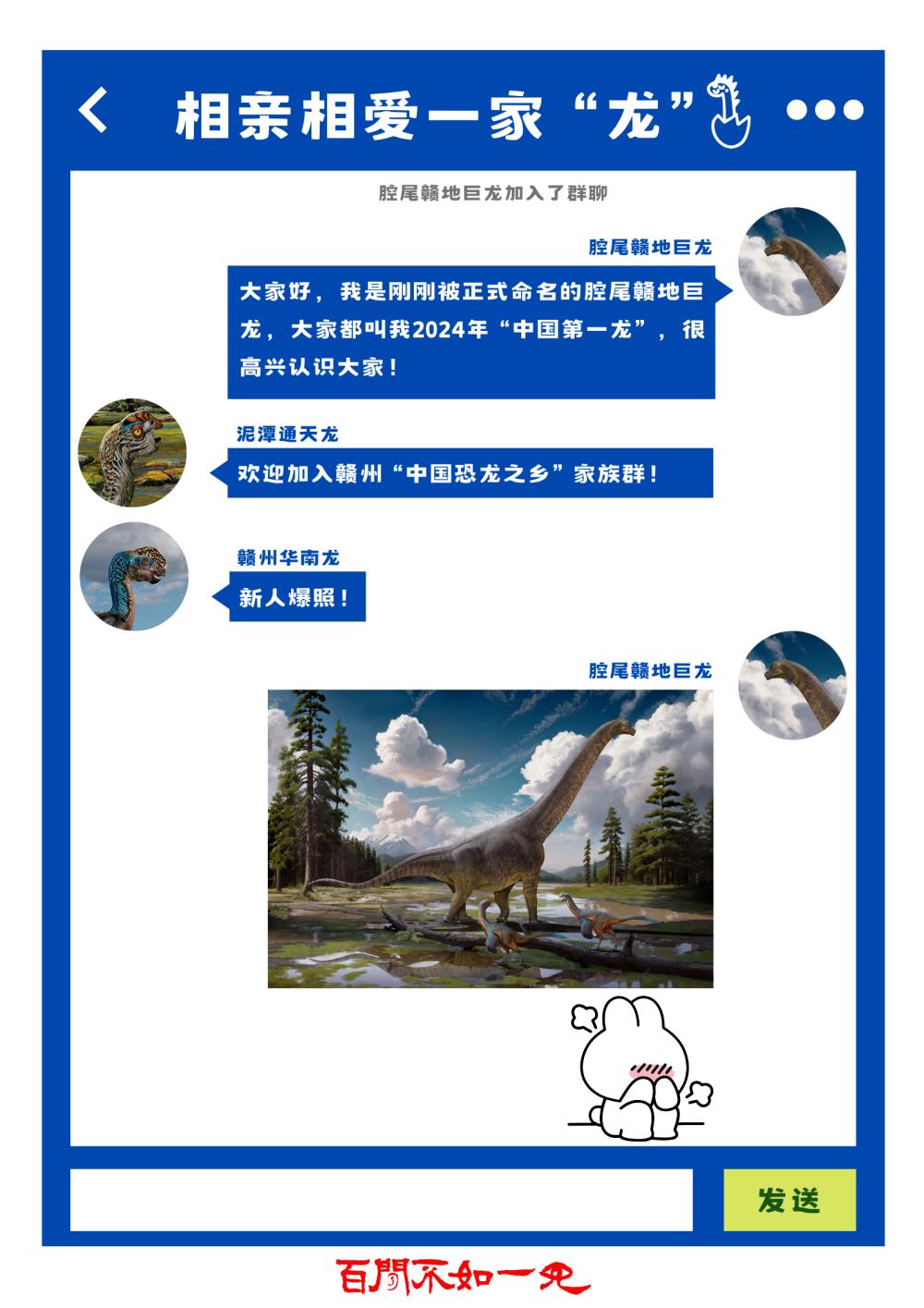

2024年才刚开始,古生物圈就传来一个好消息:江西赣州赣县区此前发现的一具恐龙化石标本被正式命名为蜥脚类恐龙的新属种“腔尾赣地巨龙”,这是2024年在古生物学学术期刊上,第一只被正式命名的中国恐龙。

业内专家表示,这一发现对于研究这类恐龙在白垩纪的演化和古地理分布具有重要意义。

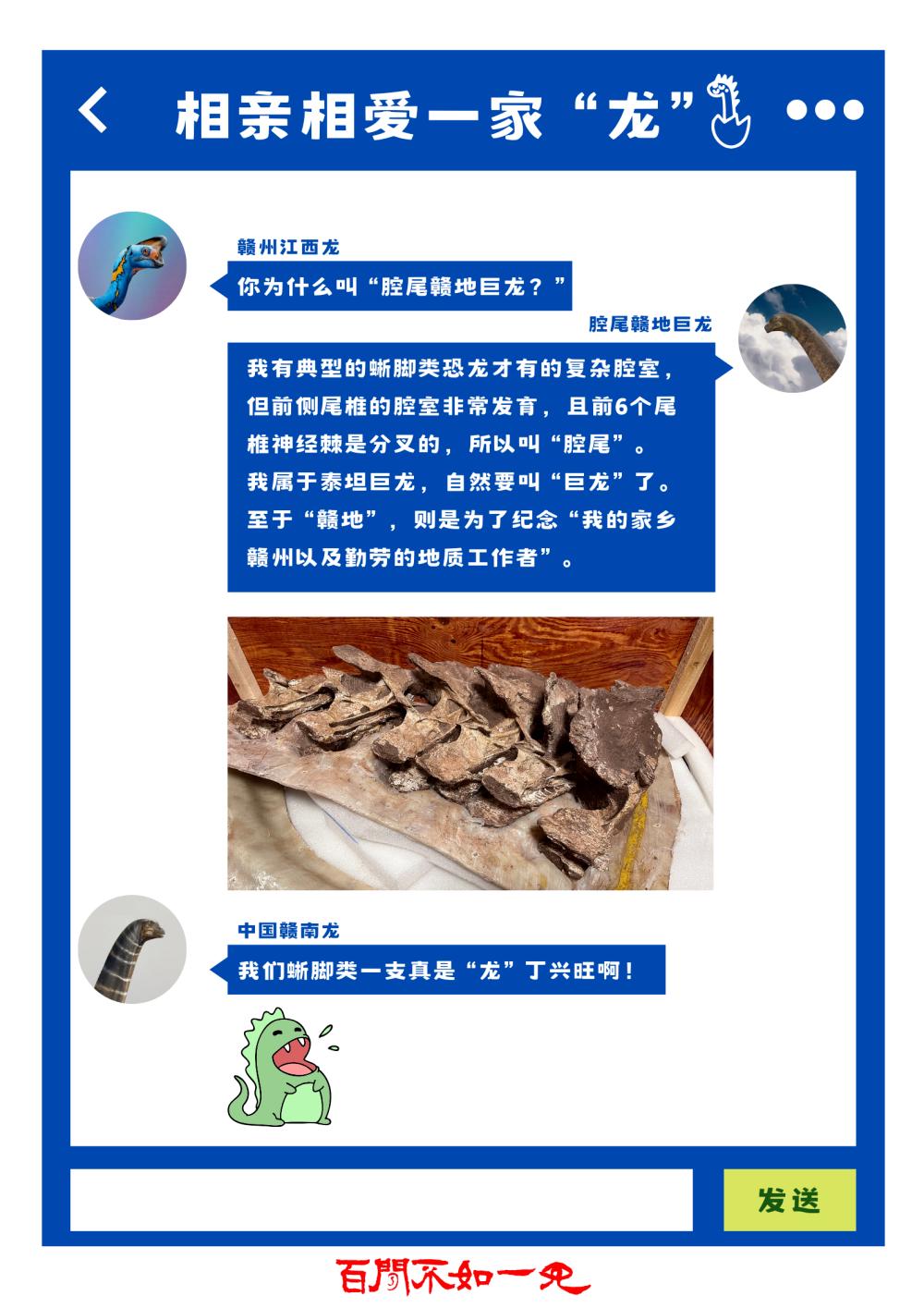

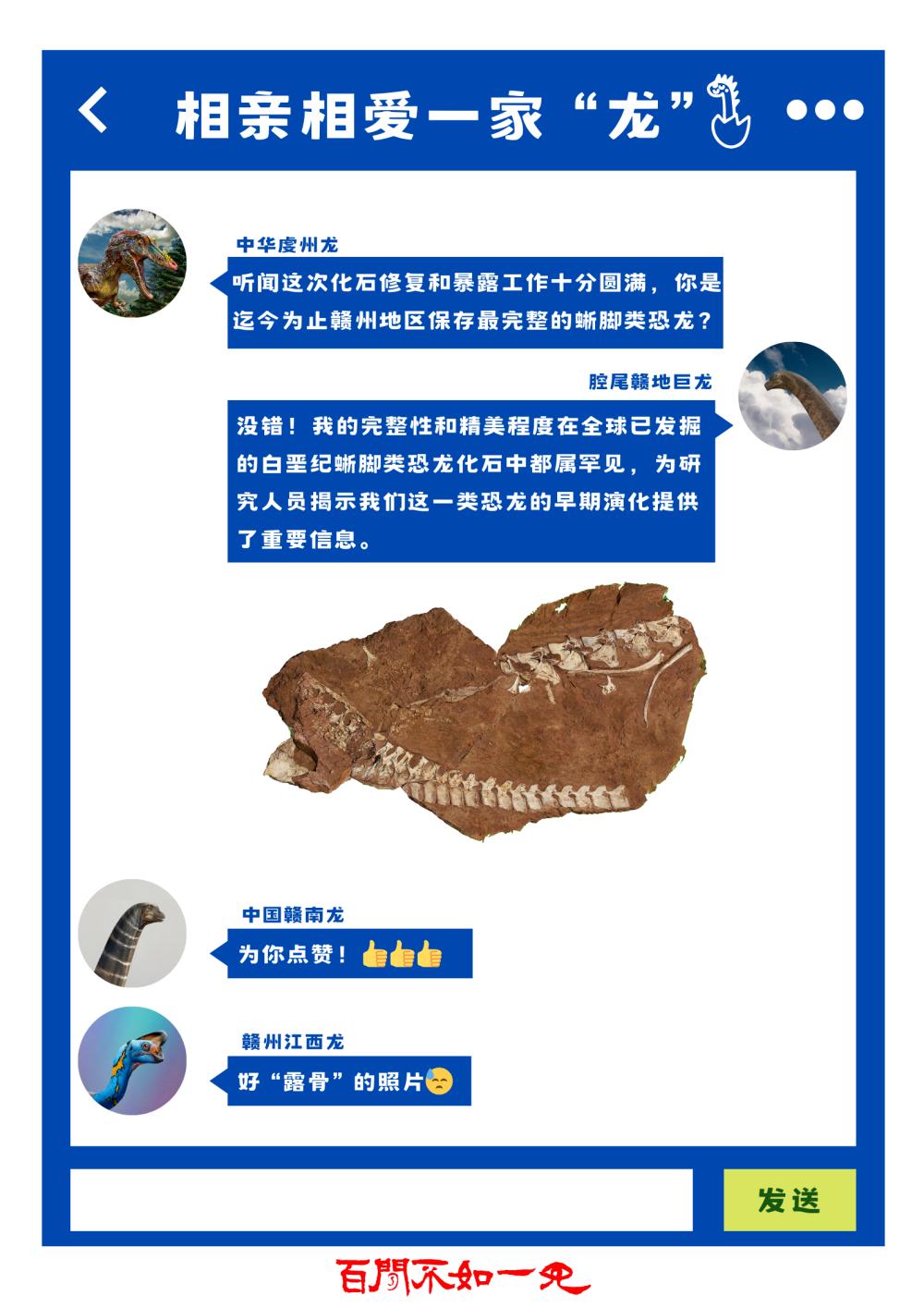

据了解,2021年6月,江西赣州市赣县区一工地发现了数块晚白垩世早期的蜥脚类恐龙化石,同年10月,江西省地质博物馆联合江西省地质调查勘查院基础地质调查所、中国地质大学(武汉)、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等单位启动化石整理修复研究工作。

2024年1月17日,国际权威学术期刊《系统古生物学杂志》上发表了最新的研究成果,“腔尾赣地巨龙”正式命名。之所以被命名为“腔尾赣地巨龙”,主要源自其骨骼形态特征:不同于其他蜥脚类恐龙,其前侧尾椎的椎弓和神经棘上具有发育明显的腔室,6个尾椎神经棘还是分叉的。

据有关专家介绍,蜥脚类恐龙起源于约2亿年前的早侏罗世,在约1.6亿年前广泛分布,一直延续生存到白垩纪末,但发现的化石大多保存不佳,故其起源和演化一直存在争议。而此次发现的,是迄今为止该地区保存最完整的蜥脚类恐龙,其完整性和精美程度在全球已发掘的白垩纪蜥脚类恐龙化石中都属罕见,为这类恐龙的早期演化提供了重要信息。

资料显示,中国是世界上发现恐龙种类最多的国家。根据中国古动物馆统计,截至2023年12月,中国已经研究命名了343种恐龙,居世界首位。辽宁、内蒙古、四川是我国发现恐龙最多的省份,世界上发现的第一种会飞的恐龙——顾氏小盗龙就来自于辽宁省。中国的恐龙研究十分活跃,新命名的种类每年还在以八九种的速度增加。

那么中国恐龙“大家庭”里最出名的都有谁呢?让我们来认识一下吧~

许氏禄丰龙

说到许氏禄丰龙,对恐龙有点了解的人都不会陌生。许氏禄丰龙是中国第一具装架的恐龙化石(1941年在重庆北碚装架展出),由中国古脊椎动物学的奠基人杨钟健院士于1941年研究命名,被称为“中国第一龙”,是中国古动物馆的镇馆之宝。

许氏禄丰龙的体长约6米,脑袋小而长,眼睛长在脑袋两侧,有开阔视野;脖子细长可以扩大进食范围,提高进食效率;后肢粗壮,双足站立、行走,可能也具有有限的四足行走能力,粗大的尾巴可以在行走和奔跑时平衡身体,或辅助支撑身体重量。许氏禄丰龙生活在湖泊岸边或沼泽地区,是一种植食性恐龙。

马门溪龙

马门溪龙属于蜥脚类恐龙,是世界上脖子最长的恐龙,脖子几乎占身体总长度的一半。马门溪龙最早于1952年在中国四川省伊塘公路的工地上被发现。化石遗址属于上沙溪庙组,至少可以追溯到晚侏罗世。1954年,中国著名古生物学家杨钟健对这部分骨骼化石进行了研究,将其命名为马门溪龙。

目前已经在中国西部多个省发现了它的化石。大多数的马门溪龙体长都能超过20米,少数个体可超过30米。对马门溪龙体重的估算,不同种的差距极大,较小的种被认为体重在10吨以下,而最大的种被认为可能超过60吨。

顾氏小盗龙

顾氏小盗龙是世界上发现的第一种会飞的恐龙,生活在1.2亿年前,属于驰龙科。种名“顾氏”是为纪念为热河生物群做出重大贡献的中国著名古生物学家顾知微院士。

顾氏小盗龙正型标本全长仅约77厘米,食性为肉食。躯干相对较短,仅为后肢长的44%~50%,尾比身体长。最引人注目的特征是其身体上除了发育着绒羽状羽毛外,在其前、后肢及尾后部还发育着非常长的扇形飞羽或尾羽。羽毛分布形式表明从兽脚类恐龙向鸟类的演化过渡之中,可能经过了一个四翼阶段,同时也表明这类小型的奔龙类可能已具备了一定的滑翔能力。科学家推测,它们利用四肢覆盖的羽毛,可以从一棵树飞行到另外一棵树上。相关发现为鸟类起源于恐龙的假说提供了化石证据。

棘鼻青岛龙

棘鼻青岛龙是我国发现的最著名的有顶饰的鸭嘴龙化石,新中国成立后我国发现的第一具完整恐龙化石骨架,被称为“新中国第一龙”。由于它是在青岛附近的莱阳市金岗口村西沟发现的,头上又有棘鼻状的顶饰,所以以此得名。

棘鼻青岛龙化石所处的地层的时代为白垩纪晚期。它的身长为6.62米,身高4.9米,坐骨末端呈足状扩大,肠骨上部隆起,在荐椎腹侧中间有明显的直棱,后面成沟状,顶饰实际上是在相当靠后的鼻骨上长着的一条带棱的棒状棘,很像独角兽的角,从两眼之间直直地向前伸出,估计它活着时体重为6-7吨左右,但脑子很小,仅有200~300克重,活体重约7吨,它不善于奔跑,又缺乏自卫武器,只适合在淡水湖泊生存。

欢迎“腔尾赣地巨龙”

加入这个大家庭!