《京华收藏世家》,郑重著,生活·读书·新知三联书店,2024年2月。

第一次见张伯驹先生

1980年的冬天,北京的雪下得特别大,天气也特别的冷,什刹海已成了溜冰场。我携带着谢稚柳为我画的《西湖小景》长卷,在冰上穿湖而过,由什刹海的北沿到了南沿,推开20号的小门,走进一个不大的院落,拾阶进了北房,拜访春游主人张伯驹先生。

无须他人介绍,谢稚柳的画卷就是一封极有权威的介绍信。我把画卷递给老人,他郑重地缓缓打开,口中念念有词:“像是稚柳的笔意……”《西湖小景》是谢稚柳的新腔,我请启功先生题跋时,他连说:“这个卷子有意思。”春游主人看到卷尾谢稚柳的签名,长出一口气:“呵,是稚柳的。”

“稚柳给你画的?”老人打量着我。

“是的。”

张伯驹(1898—1982),名家骐,别署丛碧、春游主人,河南项城人。图为晚年张伯驹。

“他怎么会给你画这样长的卷子?”老人正说着,潘素先生走了过来,老人说:“慧素,你来看看稚柳的画。”

“你和谢先生很熟?”潘素问。

“是的,我们交往多年。”我说。

“你是不是稚柳的学生?你画画吗?”老人又问。

“亦师亦友吧。我不画画。”我说。

“放在这里,过几天来取吧。”老人又说。

此时,老人已经80多岁,还是那样敏感,我什么话都没说,他就知道我是请他题画的。我把画卷好,放在案上。这时才注意到老人身着黑色棉袍,腰里束了一根带子,脚上穿的不是棉鞋,也不是时装保暖鞋,而是用东北乌拉草编的草窝。地上铺着方砖的屋子,没有暖气,只是在中间生着一个大火炉。老人在距离炉子很近的地方坐着。我沉默地坐在他的身边。只是潘素先生有时从里屋到外屋,或从外屋走到里屋,她仍然是那样白皙俏丽,就像谢稚柳给我介绍的那样。

虽然是第一次见张伯驹先生,但对他一生的经历我是知道个大概的,都是从谢稚柳那里听来的,如张伯驹的几处房子,张大千和他来住过的。我来的时候,谢稚柳就告诉我,老人不善言辞,和他在一起,要有耐心听他说,他会告诉你许多事情。但我有时还是忍不住要向老人提些问题,他很愿意回答,谈的都是他收藏方面的事。

他借给我一些资料,有的是油印稿,有的是手稿,是他的词和谈文物掌故的文字。我带到虎坊桥住地,白天出去采访,晚上就伏案抄那些资料。我抄得最多的还是他的词,初读温婉可亲,再读荡气回肠,三读即可品味他的人生之甘辛,兴亡感叹,尽在其中矣。

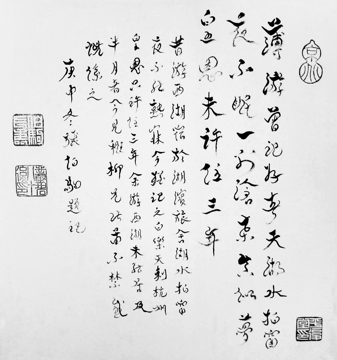

几天后,我又走进那个小院。《西湖小景》平展在案上。看到他在卷尾用他的“鸟羽体”题了一首诗:

薄游曾记好春天,湖水拍窗夜不眠。

一别沧桑真似梦,皇恩未许住三年。

昔游西湖,宿于湖滨旅舍,夜不能熟寐,今犹记之。白乐天刺杭州,皇恩只许住三年,余游西湖未能尽半月者。今见稚柳兄此图,不禁感慨系之。

——庚申冬张伯驹记

春游主人和我对着画卷,默默地久久地看着,谁也不忍动手把它收卷起来。

张伯驹题《西湖小景》手迹。

向溥心畬三购《平复帖》

张伯驹30岁前后,是他一生中的一个转折点。按照他自己的说法,30岁开始学书法,30岁开始学诗词,30岁开始收藏法书名画。

某日,张伯驹参观湖北赈灾书画展览,有一件展品打动了他,那就是西晋陆机的《平复帖》。

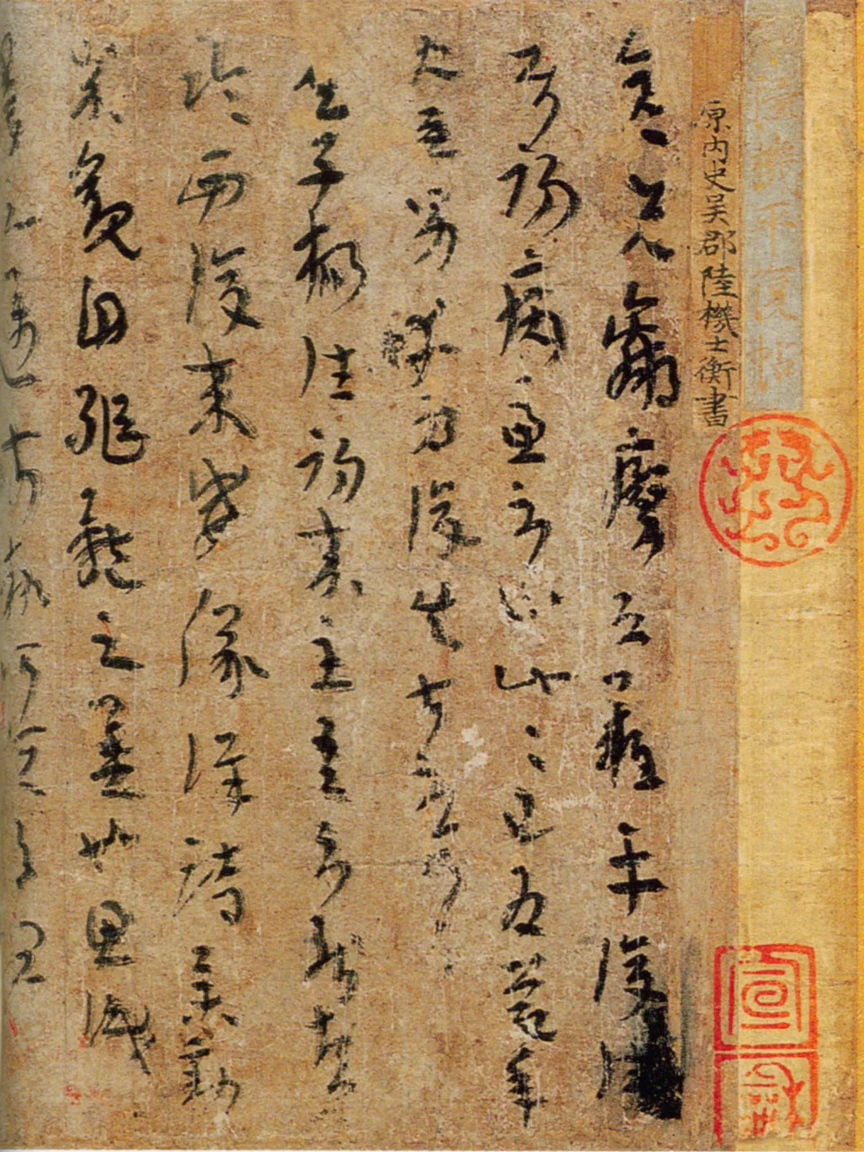

他站在帖前,看着九行草书,古朴之貌,实为传世书法所未有,前有白绢签,墨笔书:“原内史吴郡陆机士衡书”。前面那个已剥落的字,他想应该是个“晋”字了。笔法风格与《万岁通天帖》中每家帖前小字标题相似,由此可知此签是唐人所题,显然是唐时的原装了。再看,又有月白色绢签,泥金笔书“陆机平复帖”,是宋徽宗的瘦金书,题签上的“晋”字剥落了,下押“双龙”小玺,其他三个角上各有“政和”“宣和”小玺。拖尾骑缝处有“政和”连珠玺。这一切都表明此品为宣和内府所藏。

这不是末代王孙溥心畬的收藏吗?

张伯驹忽然回想起,1936年他在上海盐业银行时,听到溥心畬所藏唐韩幹《照夜白图》为上海画商叶叔重所得。

陆机《平复帖》局部。

有了前车之鉴,张伯驹认为不能再让《平复帖》落入古董商人之手,流落国外。于是,他请阅古斋老板韩某相商于溥心畬:请将此宝相让,伯驹愿收;如果不想转让,需用钱可抵押。

韩老板奔走一番,给张伯驹回复说:“心畬现在不需要钱,要转让,价钱要20万元。”

张伯驹此时无钱,只不过是早备一案,不致使画商又一次捷足先登。

次年,叶恭绰举办上海文献展览会,张大千、张伯驹都出席,张伯驹请张大千向溥心畬说合,愿以6万元求购。但溥心畬仍然要价20万元,张伯驹求购《平复帖》又未成。

《平复帖》何以使张伯驹耿耿于心,两次求溥心畬转让?

唐宋以来,讲草、真、行书书法的,都上到晋人。晋代名家真迹,至唐代所存已逐渐稀少,真迹为唐太宗、武则天随葬,他们生前用摹本赏赐大臣,所以流传下来的多为摹本了。宋代书画鉴赏大家米芾曾说:“阅书白首,无魏遗墨,故断自西晋。”他所见的晋人真迹,也只有李玮家收藏十四帖中的张华、王濬、王戎、陆机和臣詹奏章、晋武帝批答等几帖。其中陆机一帖,就是这件《平复帖》。

以中国的书法墨迹而论,除了发掘出土的战国竹简、缯书和汉代的木简外,世上流传的,而且出于名家之手的,以陆机《平复帖》为最早。今天距陆机逝世已有1700多年。董其昌曾说过:“右军(王羲之)以前,元常(钟繇)以后,唯存此数行(平复帖)为希代宝。”实际上清代乾隆所刻《三希堂法帖》中居首位的钟繇《荐季直表》并不是真迹。明代鉴赏家詹景凤已有“后人赝写”的论断。何况此卷自从在裴景福处被人盗去后,已经毁坏,无从得见。在传世的法帖中,再也找不出比《平复帖》更早的了。明张丑《清河书画舫》也说:“陆机《平复帖》作于晋武帝初年,前王右军《兰亭宴集序》大约百岁。今世张、钟书法,都非两贤真迹,则此帖当属最古也。”

陆机《平复帖》局部。

这一帖称得起流传有绪的,最早可以上溯到唐代末年。据宋米芾《书史》和明张丑《真晋斋记》,它原来与谢安的《慰问帖》同轴,上面有唐末鉴赏家殷浩的印记。2002年,上海博物馆举办晋唐宋元书画国宝展时,《平复帖》参加展出,我曾看到此帖真迹,殷浩的印记盖在帖本身字迹的后面,靠近边缘,朱文,颜色虽暗淡,但“殷”字的上半边、“浩”字的右半边尚隐约可见。据史书记载,此卷中还有王溥等人的印,现在未能找到。

米芾在他的《宝章待访录》中,将《晋贤十四帖》列入目睹部分,而在他著书的时候,帖藏驸马都尉李玮家。《书史》记载,李玮得自王贻永家。王贻永的祖父就是王溥。王溥祖孙及李玮在历史上都是相当有名的人物。王溥字齐物,是五代末、宋初的一位大收藏家,也是《唐会要》及《五代会要》的作者。王贻永字季长,是王贻正之子,因娶宋太宗女郑国长公主而改名贻永,与父叔辈同排行。李玮字公炤,娶仁宗兖国公主,在辈分上要比王贻永小两辈。他是一位画家,善水墨竹石,又能章草飞白,因此对古人的书法特别爱好。

《平复帖》进宋御府,可能是李玮逝世之后。《平复帖》何时从宋御府中流出,无考。明代万历年间,《平复帖》到了长洲韩世能手中。该帖在韩世能手中经过许多名家的鉴定。以文才敏捷著名的李维桢,在《答范先生》诗中有“昨朝同尔过韩郎,陆机墨迹锦装璜。草草八行半漶灭,尚道千金非所屑”,说出了韩世能对此帖的珍视。詹景凤《玄览编》、陈继儒《妮古录》都提到它,董其昌在万历十三年(1585年)及万历三十二年(1604)两次题跋。

韩世能死后,《平复帖》传给他的儿子韩逢禧(号朝延)。韩逢禧与张丑是非常熟的朋友,崇祯元年(1628),张丑将帖从韩逢禧手中买来,并为之取了一个室名“真晋斋”。崇祯癸未(1643),明代亡国前一年,张丑在同一年逝世。又过了17年,吴其贞于顺治庚子(1660)在葛君常那里看到《平复帖》。这时,元代张斯立等四人观款已被割去卖给了归希之,配在赝本《勘马图》后面。《平复帖》之所以遭受这样的不幸,从吴其贞的语气中可以看出当时一定有不少人认为《平复帖》是伪迹。他在《书画记》中有这样一段话:“此帖人皆为弃物,予独爱赏,闻者莫不哂焉。后归王际之,售于冯涿州,得值三百缗,方为子吐气也。”三百缗买了《平复帖》,真是太便宜了。

陆机《平复帖》局部。

冯涿州就是刻《快雪堂帖》的冯铨。大约《平复帖》到了冯铨手里不久,便归了真定梁清标。安岐在梁清标家看到《平复帖》。现在我们从卷上可看到“安仪周家珍藏”“安氏仪周书画之章”,可以证明此卷曾为安岐所有。

《平复帖》从安岐家散出后,入清内府。《石渠宝笈初编》著录的黄公望《富春山居图》,后面有弘历的题跋:“丙寅冬,安氏家中落,将出所藏古人旧迹,求售于人,持富春山居卷并羲之袁生帖,苏轼二赋、韩幹画马、米友仁潇湘图共若干种以示傅恒……”可能在1746年时,安岐已逝世,《平复帖》就在这一批书画中经傅恒的手卖给了弘历。

据永瑆《诒晋斋记》,《平复帖》原来陈设于寿康宫。乾隆四十二年(1777年)孝圣宪皇后(钮祜禄氏,雍正帝胤禛之妻,弘历生母,永瑆的祖母)逝世,《平复帖》作为“遗赐”赏给乾隆帝的十一子永瑆作为纪念。从这时起,《平复帖》到了成亲王府,永瑆取了一个室名“诒晋斋”,并作七律、七绝一首,均载《诒晋斋记》中。

《平复帖》在永瑆之后,传给其曾孙载治。载治曾在帖子上盖了“载治之印”及“秘晋斋印”两方收藏图章。

载治卒于光绪六年(1880年),那时他的两个儿子只有几岁。光绪帝载湉派奕代管成亲王府的事务。奕知道《平复帖》是一件重宝,托言溥伦等年幼,为慎重起见,携至恭亲王府代为保管。从此他据为己有,卷中“皇六子和硕恭亲王图章”就是他的印记。

宣统二年(1910年),奕之孙溥伟在帖上自题一跋,称“谨以锡晋名斋”,他并将永瑆的《诒晋斋记》及七律、七绝各一首抄录在后面。辛亥革命推翻清室,溥伟逃往青岛,图谋复辟,《平复帖》留给了他在北京的两个弟弟——溥儒(即溥心畬)、溥僡。1937年,溥儒等因为治丧,亟需款项,将《平复帖》以三万余元售与张伯驹。

张伯驹购陆机《平复帖》的大致经过是这样:1937年,张伯驹因躲避上海炎热的夏天,由上海回到北京。这时发生了卢沟桥事变,交通受阻,他无法再回上海,就在北京住了下来。当时盐业银行总部设在天津,他就往返于北京与天津之间。这年的腊月二十七日,张伯驹由天津回北京度岁,在火车上与傅增湘相遇,从傅增湘那里得知溥心畬的母亲项夫人去世了,溥心畬需款正急,要卖《平复帖》了。张伯驹以四万元购进《平复帖》。

傅增湘将《平复帖》携归,数日后送还张伯驹。张伯驹打开一看,傅氏在帖后作了题,对此帖的来龙去脉做了一番考证。弘历酷爱书画,凡是大内所藏名迹,无不经过他一再题跋,为什么独有《平复帖》既未经弘历题写,也无内府诸墨,更没有刻入《三希堂法帖》?傅增湘推测,因为此帖陈设在皇太后所居的寿康宫,弘历不便再去要回来欣赏题写。傅氏的推测是符合当时的情况的。

傅增湘为张伯驹购得《平复帖》,张伯驹终生拳拳于心。谢蔚明和我同行,请张伯驹为《文汇报》撰文介绍他收藏《平复帖》的经过,他在文中写道:“卢沟桥事变起,余以休夏来京,路断未回沪,年终去天津,除夕前二日,回京度岁,车上遇傅沅叔先生,谈及心畬遭母丧,需款甚急。乃由沅叔居间,以四万元于除夕前收归余有。”除夕日取来,张伯驹与傅沅叔同观。每岁清明,他们同去旸台山大觉寺看杏花,于花间筑二亭,一名倚云,一名北梅。抗战爆发后张伯驹去西安,日本投降后回京,傅沅叔半身不遂,不久即逝世。张伯驹挽以联,云:“万家爆竹夜,坐十二重屏华堂,犹记同观平复帖;卅里杏花天,逢两三点雨寒食,不堪再上倚云亭。”

张伯驹在《陆士衡平复帖》一文中写道:“帖书法奇古,文不尽识,是由隶变草之体,与西陲汉简相类。”的确如此,张丑《真晋斋记》中只释了“羸难平复病虑观自躯体闵荣寇乱”14字。安岐《墨缘汇观》也说:“其文苦不尽识。”

1961年,启功撰《〈平复帖〉说并释文》,写道:“这一帖是用颓笔写的草字。《宣和书谱》标为章草,它与二王以来一般所谓的今草固然不同,但与旧题皇象写的《急就篇》和旧题索靖写的《月仪帖》一类的所谓章草也不同;而与出土的一部分汉晋简牍非常相近。”文中又说:“我在前二十年也曾识过十四字(张丑所识十四字)以外的一些字,但仍不尽准确(近年有的国外出版物也用了那旧释文,随之沿误了一些字)。后得见真迹,细看剥落所剩的处处残笔,大致可以读懂全文。”

启功的《平复帖》释文:

彦先羸瘵,恐难平复。往属初病,虑不止此,此已为庆。承使□(唯;□为原文所有)男,幸为复失前忧耳。□(吴)子杨往初来主,吾不能尽。临西复来,威仪详跱,举动成观,自躯体之美也。思识□量之迈前,执(势)所恒有,宜□称之。夏□(伯)荣寇乱之际,闻问不悉。

这样一段文字写的是什么?据启功考证,帖文谈论了三个人,首先谈到的是多病的彦先。陆机兄弟两人的朋友有三个人同字彦先:一是顾荣,一是贺循,一是全彦先(见《文选》卷二十四陆机诗李善注)。其中只有贺循多病,《晋书》卷六十八《贺循传》记述他羸病的情况极详,可知这指的是贺循。帖文说他能活到这时,已经可庆;又有儿子侍奉,可以无忧了。其次谈到吴子杨,他曾到陆家做客,但没受到重视,这时临将西行,又来相见,威仪举动,较前大不同了,陆机也觉得应该对他有所称誉。其所给的评论,仍仅是“躯体之美”,可见当时讲究“容止”的风气,也可见所谓“藻鉴”的分寸。最后谈到夏伯荣,因寇乱阻隔,没有消息。如果这帖确是写于晋武帝初年,那时陆机尚未入洛,在南方作书,则子杨的西行,当是往荆襄一带去了。

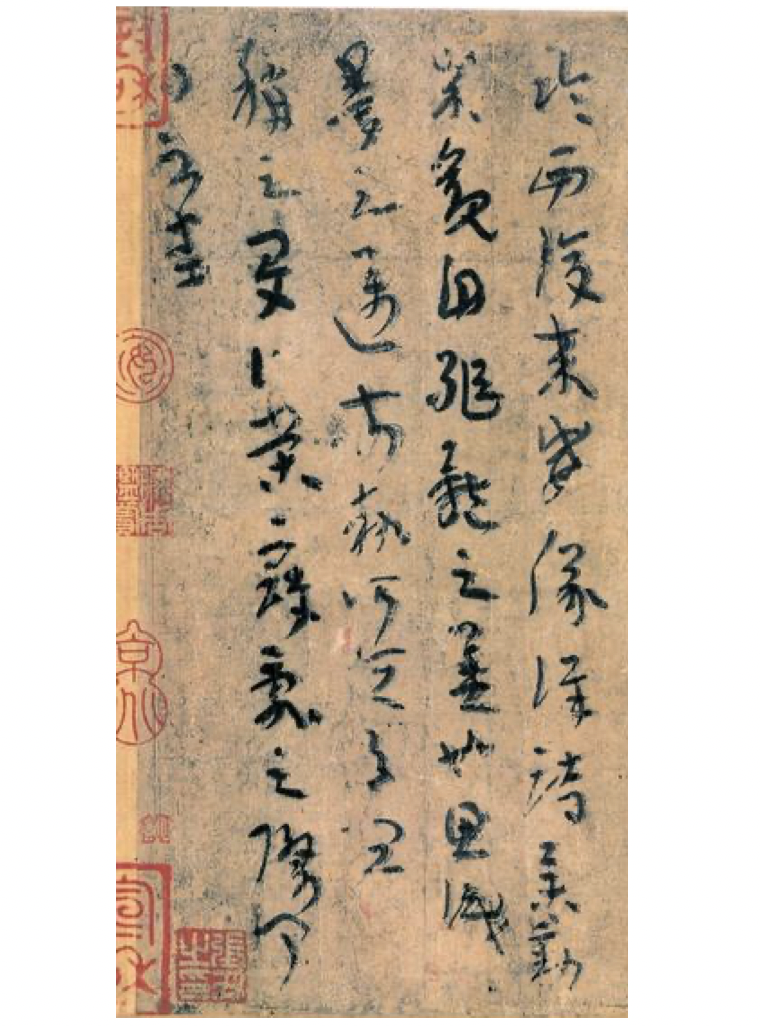

电影《启功》(2015)剧照。图为马恩然饰演的晚年启功。

启功的释文,张伯驹对其中的几句提出不同的见解。他说:启元白释文“彦先羸瘵,恐难平复”,余则释“彦先羸废,久难平复”。“已为承庆”,余则释“已为暮年”;“幸乃复失”,余则释“幸为复知”;“自体躯之美也”,余则释为“自体躯之善也”。然亦皆不能尽是。

卖旧院一座,买进《游春图》

溥仪在逊位后的11年中,由于北洋政府给了“清室优待条件”,“关上宫门做皇帝”,在紫禁城里称孤道寡,宫妃、太监们干出了“监守自盗”的把戏。为了避免“内城守备队”兵士发觉,溥仪盗宝首先选择册页和卷子,因为这些东西不显眼。溥杰带着太监挟着黄绫包袱进进出出,值勤人员司空见惯,通行无阻。

1924年冬,溥仪出宫,在此之前,从9月28日起,到溥仪出宫时,中间除了少有的间歇外,基本上是按天赏赐,逐日携走的,前后两个半月的时间,共盗出书画手卷1285件、册页68件。原藏的书画卷子已基本被洗劫一空,至于册页,所留者亦极有限,仅有画轴尚未搬动。1924年11月5日,冯玉祥的部下鹿钟麟和警察总监张璧率领20名短枪手闯入紫禁城,撵走了溥仪,“清室优待条件”宣告取消。当晚,溥仪回到他父亲的醇亲王府,11月29日逃往日本兵营“避难”去了。然后他又逃到天津,在日本军国主义的保护下,依然过着小朝廷的尊荣豪奢生活。溥仪在天津的生活即靠变卖从宫中盗出的书画维持。溥仪在天津究竟卖出多少法书名画,无案可稽。张伯驹在《春游琐谈》中说到王献之《中秋帖》与王珣《伯远帖》都是溥仪在天津卖出的。

1931年,日本军国主义在沈阳发动“九一八事变”,在东北建立“满洲国”伪政权,要溥仪当皇帝。这年10月初,溥仪从天津出走,藏在静园的书画手卷1300件、册页40件、卷轴21件、宋元版本200部不能同时运走,其父载沣、弟弟溥杰以及若干亲信在天津看守。当伪“满洲国”皇帝的宝座坐稳了之后,他以“文治”为幌子,把这批珍宝运往长春。

1945年,日本宣布无条件投降,伪宫也是一片混乱。溥仪把从北京宫中盗出的书画珍宝捆载而去,为了减轻负担,不惜把原有的木盒和所有的花绫包袱皮一概扔掉,塞入木箱中。溥仪逃出长春伪宫,一行人数还是不少,有旧时臣僚、伪宫侍卫,还有皇亲国戚,当然日用浩繁,只能以最低廉的价格出售书画以换取这些人的生活费用。再就是从长春小白楼散出的书画,也甚为可观。

1946年,散失在东北的书画文物逐渐出现在市场,国民党接收大员、文物鉴藏家、外国古董商及北京、长春、沈阳、天津等地古玩店商人纷纷登场,为猎取文物而进行角逐。

张伯驹找到刚从重庆东归的故宫博物院院长马衡,提出两项建议:一、所有赏溥杰的文物,不论真赝,统由故宫博物院购回;二、精品经过审查购回。经张伯驹考定佚目1198件中,除赝品、不甚重要者外,有历史、艺术价值者四五百件。按当时的价格,不需要过巨经费即可大部分收回。

“你这一建议的结果如何?”我问。

“南京政府对此漠不关心,故宫博物院院长马叔平亦只是委蛇进退,犹豫不决,遂使许多名迹落入商贾之手。”张伯驹似乎不太愿意再回忆往事,只是简单地说了这两句就又沉默了。

“往事不堪回首,有些事都写在《春游琐谈》那部稿子里了。”他拿了印泥盒,到另一个房间去了。

青年时期的张伯驹。

最早打开伪宫逸失书画买卖大门的是北京玉池山房主人马霁川,他是最早去东北收购的人,其次是论文斋主人靳伯声。提到这两个人,张伯驹说:“两人皆精干有魄力,而马尤狡猾。”其后就是由琉璃厂发展起来的“八公司”。北京的古玩行业如同发现新大陆,兴奋不已,于是东北货成了热门,大走红运。凡是国外公私收藏的佚目书画,除了当时接收大员郑洞国等国民党要员在长春收购有限的一部分外,余则多数由玉池山房、论文斋及琉璃厂八公司经办的。

马霁川第一次从东北就带回20余件,送故宫博物院。故宫博物院邀请张伯驹、张大千、邓述存、于思泊、徐悲鸿、启功等审定。对这20多件书画,张伯驹都有具体的审定意见,对其真伪、精与不精都有批注。

范仲淹《道服赞》卷为宋人著名墨迹,靳伯声从东北收得。张伯驹打开此卷,只见风骨峭拔,如范仲淹其人,诚得《乐毅论》法,三希堂虽有刻本,视原迹神貌甚远。卷中宋印鲜艳夺目,后有文与可题跋,极为罕见。张伯驹认为:“观此书体,可知传世与可画竹多伪。”张大千是蜀人,与文同是同乡,想得到此卷。马叔平得到这一消息,也极力追索,靳伯声则避而不见。一天,张大千、马叔平在张伯驹家相聚,当面商定由张伯驹出面找靳伯声,把此卷卖给故宫博物院。后来以黄金一百一十两讲妥,马叔平将此卷携归故宫。张伯驹很高兴,对马叔平说:“买东西就要这样,宁收一件精品,不收若干普通品。”马叔平唯唯。

后来,故宫博物院开理事会,讨论收购事宜,会上决定共收五件,为宋高宗书马和之画《闵予小子之什》卷、宋人《斫琴图》卷、盛懋昭《老子授经图》卷、李东阳自书各体诗卷、文徵明书《卢鸿草堂十志》册。其他虽有几件精品,却无法再收了。马叔平认为买马霁川的那批东西,时间已过去一个多月,款子还未付清,日占本息,有点对不起马霁川。对此,张伯驹感慨地说:“诚所谓君子可以欺其方矣。”讨论到范仲淹《道服赞》卷,理事胡适、陈垣等以价钱昂贵而拒收,决定退回。此时正是急景残年,张伯驹鬻物举债把《道服赞》卷收了下来。张伯驹说:“胡适、陈垣等,对于此道实无知耳。”

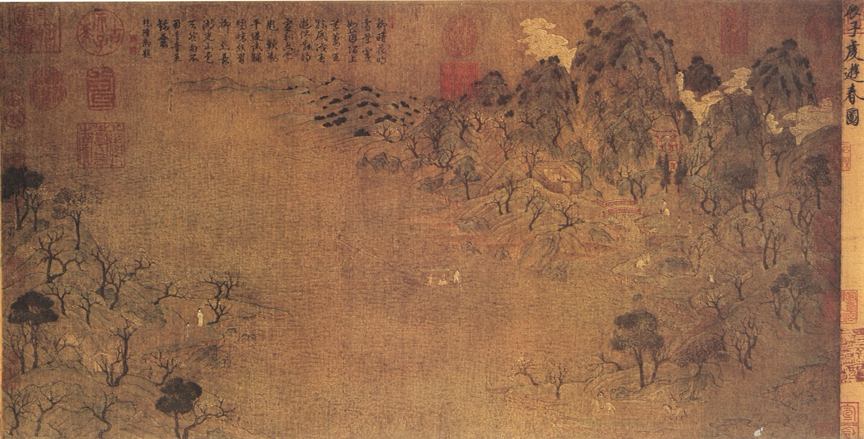

最使张伯驹振奋的是收得展子虔《游春图》。

展子虔《游春图》局部。

展子虔是北齐至隋之间(约550—618)的一位大画家,擅长山水人物,《宣和画谱》称他“写江山远近之势尤工,故咫尺有千里趣”。在上海博物馆晋唐宋元书画国宝展上,我始见该图真迹。《游春图》绢本,青绿着色,用妥善的经营、丰富的色调,画出了春光明媚的湖山景色。画卷初展,近处露出依山傍水的一条斜径,两人骑马,一前一后地跑来。路随山转,却被石坡遮住,直到有妇人倚立竹篱门首,才又宽展。这里一人骑马,手勒丝缰,正要转弯,画家捕捉住刹那间他回头的神态。更远一些,有一个骑马人,臂挟弹弓,缓缓而行,朝前面一座朱栏木桥走去,后面跟随着两童子。这画起首一段,欣欣向荣的树木和络绎不绝的人物生动的气氛,被这条山路贯穿到一起。飞泻的流泉从桥后山涧中流出,涧左是整齐的山村,涧右环抱着寺庙。抬头仰望,则是青山叠叠,白云冉冉。

卷的中部是广阔的平波。一条木船,船中坐着三个女子,一人举手遥指,她们仿佛在谈论湖光山色之美。船尾的男子荡着木橹,不是摆渡,而是游览。潋滟的水波,斜着向左上角拓展,愈远愈淡,直至与遥天冥然相接。

宋徽宗赵佶题为展子虔的《游春图》,遂成定论,自宣和以迄元明清,流传有绪。证以敦煌石室,六朝壁画山水,与此卷画法相同。只不过是卷绢与墙壁,用笔傅色有粗细之分。张丑谓此画有“十美”:“足称十美具焉:隋贤,一也;画山水,二也;小人物,三也;大刷色,四也;内府法绢,五也;名士题咏,六也;宋装褙如新,七也;宣和秘府收,八也;胜国‘皇姊图书’,九也;我太祖命文臣题记,十也。”因此他说“天下画卷第一”。张丑的“十美”虽有古董家习气,但亦可见其对此画的珍视。

展子虔《游春图》原不见佚目记载,属目外之物,竟为马霁川所收。马氏于何地收得此卷,不得而知。张伯驹得知马霁川收有此图,立即前往探询。马霁川要价八百两黄金。对这样珍贵的书画,张伯驹以为不宜私人收藏,应归故宫博物院。他找到于思泊去故宫博物院,说:“故宫博物院应该将此卷买下。还要院方致函古玩商会,告知此卷不准出境,然后才好谈价钱。”

马叔平说:“故宫博物院经费困难,难以周转。”张伯驹说:“院方经费困难,伯驹愿代为周转。”

但马叔平仍然不答应将此卷买下,也不愿致函古玩商会。

没有办法,张伯驹自己去找马霁川,向他讲了此卷流传历史及重要价值,并警告:“此卷不能出境,以免流传国外。”马霁川不听张伯驹的,但八公司还有人心存顾虑,不敢让此卷出口,就委派墨宝斋马宝山出面洽商,以黄金二百两谈定。

此时张伯驹屡收宋元巨迹,手头拮据,只好忍痛将弓弦胡同原购李莲英的一处占地13亩的房院出售,凑足二百二十两黄金——原议二百两黄金,马借口金子成色不足,又加了二十两。过了一个月,南京政府张群到了北京,亦对《游春图》有兴趣,认为故宫博物院应该收购,即使四五百两黄金也在所不计。张伯驹有些赌气,最初建议故宫收购不成,自己才买下的,现在他不愿再相让了。

据马宝山《书画碑帖见闻录》载:《游春图》乃穆磻忱自长春购得,初与玉池山房马霁川、文珍斋冯湛如合伙买下,购价甚廉。由于穆曾在长春买过范仲淹手书《道服赞》卷,经李卓卿介绍卖给靳伯声,李未要介绍费,穆为报答李卓卿介绍出售《道服赞》之情,遂对李说:“我买得《游春图》卷,这件国宝能得厚利,算你入伙吧!”李为人忠厚,不愿自得厚利,他与郝葆初、魏丽生、冯湛如有约,要合伙买“东北货”,于是将郝、魏拉入伙。

张伯驹和马宝山是至交,他得知《游春图》的下落后,很想买到手,苦于与马霁川不能直接谈,乃同邱振生托马宝山成全此事,并说《游春图》是国家至宝,无论如何不能让它流出国外。马宝山非常钦佩张伯驹的爱国热情,便慨允全力助其成功。马宝山与玉池山房马霁川虽是同行,又同是古玩商会理事,但从未有买卖及经济来往,要马宝山亲自去找马霁川交涉,多半会碰钉子。想来想去,只好找挚友李卓卿商议。经李卓卿与马霁川等反复商谈,最后以二百两黄金之价议妥,言定现金交易,款画互换。

张伯驹手上一时无此巨资,尚需各处筹集。就在这时,老友苏凤山同张大千到马宝山家。张大千说:“张群要买《游春图》,托马宝山来谈。他愿出港条二百两。”那时香港的黄金最受欢迎,条件确比张伯驹优越。但马宝山答复说:“已与张伯驹先生说定,不能失信。”又等了些日子,张伯驹说款已备齐,商定在马宝山家办理互换手续。由李卓卿邀来鉴定黄金成色的专家黄某,以石试之,张伯驹所付黄金只六成多,计合足金一百三十两,不足之数,张伯驹允续补足,由李卓卿亲手将殿卷交给了张伯驹。后催索欠款多次,陆续补至一百七十两,仍欠三十两,由于种种原因,无限期地拖延了下去。

几年后,张伯驹自吉林返京,马宝山到他家去看望,他问马宝山:“展子虔卷欠款怎么办?”

马宝山说:“这几年变化很大,马霁川等都完了,你也完了,我也完了,咱们都完了,还谈什么欠款的事!”两人大笑一场。

张伯驹是个讲面子的人,说:“你替我办这事,费了不少心血,我给你写幅字,潘素画山水一张,略表谢意吧。”

《平复帖》与《游春图》俱为张伯驹拥有,堪称“二稀合璧”,在收藏人生中不可不谓辉煌,张伯驹遂自号“春游主人”,集词友结社为“展春词社”。晚岁役于长春,更作《春游琐谈》《春游词》,叹“自己一生都在春游中”,人生境界及词的境界风格也随之扩大,自云“人生如梦,大地皆春,人人皆在梦中,皆在游中,无分尔我,何问主客”。万物逆旅,张伯驹皆作如是观了。1952年,张伯驹将展子虔《游春图》以购时之原价让与故宫博物院。

注:本文经出版方授权节选自《京华收藏世家》,标题为摘编者所起。摘编有删减。

原文作者|郑重

摘编|罗东

导语校对|王心