1956年12月1日,长春电影制片厂的《上甘岭》上映,由沙蒙和林杉执导。这电影一放,全国都火了,大家看得特别带劲。

这部电影说的是上甘岭战役,咱志愿军跟敌人打得可激烈了。能在大电影院放,全靠1954年毛主席见的那位大功臣。

听完他讲上甘岭战役,毛主席立马说,得拍部电影讲讲这仗,让大伙都瞧瞧上甘岭精神多牛。

赵毛臣这英雄挺牛,后来还给电影《上甘岭》当军事顾问了。

【一】

赵毛臣在一九四七年那会儿,才开始参加革命工作。

宝丰那年解放时,23岁的赵毛臣主动报名参军,进了中野部队。没多久,他就去打洛阳、郑州这些战役了。

淮海战役时,赵毛臣可是参加了双堆集那场硬仗,对黄维兵团发起了猛攻。而且,就在那年,他还光荣地加入了中国共产党,真是双喜临门啊!

新中国成立后,赵毛臣变得很出色,成了战士还当上了连队指导员。1951年3月,他剿完匪就接到新命令,得去朝鲜打仗了。

赵毛臣这人啊,三月份就跟着部队去了朝鲜,四月份的时候就参加了第五次战役,那打仗的劲头可足了。

第五次战役,咱就是要对付那些想过“三八线”,想给谈判加点筹码的“联合国军”。现在他们总司令换成了更狡猾的李奇微,这仗肯定会更难缠。

上甘岭战役的激烈程度,简直了,就是一场硬仗中的经典。这场战斗,志愿军和“联合国军”在上甘岭这块小地方反复争夺,炮火连天,伤亡惨重。但正是这样的惨烈,才更加凸显出志愿军的英勇和顽强,也正好印证了他们的坚韧与决心。

上甘岭战役从1952年10月14日打到11月25日,一共打了43天。这43天,咱们志愿军和“联合国军”在那3.7平方公里的两个小山头上,争来抢去,战斗特别激烈。

那场战斗有多激烈?这么说吧,那时候炮兵放的炮,比二战最火爆的场面还要猛。

“联合国军”那边,派了6万多士兵,带了300多门大炮、100多辆坦克,还有3000多架次飞机,在上甘岭周边疯狂轰炸,炮弹密得让人害怕。

听说啊,那时候“联合国军”往上甘岭咱们阵地上轰了190多万发炮弹,还有五千多枚各种炸弹。这火力密度,简直让人震惊!

这炮火太猛了,直接把我上甘岭那阵地的山头轰矮了两米。

你想象一下,那时候我们志愿军打仗有多拼。赵毛臣他们四连,10月19日一到阵地,20号那天就把敌人40多次冲锋都顶回去了。

赵毛臣他们连是这样,可想而知,我志愿军其他部队的情况也差不多,就不用多讲了。

敌人疯狂进攻,赵毛臣的四连损失惨重,连长他们几个领导都挂了彩。这时,赵毛臣站出来带领大家,见形势不妙,他立刻下令部队撤进坑道。

撤到坑道里后,敌人攻势更猛,四连情况很糟糕,只剩18个战士没挂彩。为了守住阵地,赵毛臣那段时间,想尽了一切办法。

他把18名战士分成两组,换着守最后一个坑道口(本来有四个,但被敌人炸毁了三个)。敌人多次冲锋都失败,火了,从27号开始,就对着赵毛臣他们,用更猛烈的炮火狂轰滥炸。

敌人火力超猛,坑道口两次被炸毁。赵毛臣一边叫战士们快挖通,一边带着大家反击。在坑道里坚守十多天,他不仅守住了地方,还多次组织反击,炸了敌人7个火力点和1个藏身处,干掉了快一百名敌人。

最终,赵毛臣和战友们合力拿下了上甘岭战役的胜利。

赵毛臣是上甘岭战役中咱志愿军的一个典型。那场仗能胜利,全靠无数个像赵毛臣那样的将士,他们英勇无畏,拼死抵抗,最终换来了胜利。

1952年12月,赵毛臣表现超群,被志司记了特等功,还夸他是模范指导员和二级战斗英雄。回国后,他更见到了毛主席,真是荣幸之至。

1954年9月15日,赵毛臣在人大会上说了上甘岭战役的故事。讲完后,毛主席特别激动,立马带头鼓起掌。

会议结束后,毛主席提议说,咱们得把上甘岭战役拍成电影,好好纪念下那些英勇牺牲的志愿军战士,同时让更多的人了解和传承上甘岭精神。

拿到任务,长春电影制片厂立马接手了,他们拍军事片可是老手了。很快,导演沙蒙和林杉带着的团队也来了。

想让上甘岭战役演得更像,得找参加过战役的志愿军老战士来帮忙看看。因此,赵毛臣就被专门请来当这部电影的军事顾问了。

【二】

拍《上甘岭》电影时,赵毛臣他们剧组集思广益,攻克了不少难关,最后给大家献上了这部特别棒的老电影。

拍电影前,导演沙蒙常带团队去上甘岭阵地瞅瞅,还聊了上百位参加过上甘岭战役的老兵。这些访谈记下来,字数都好几十万啦。

我们这么做,就是想更真实地再现那场英勇的战斗场景。

开拍前大家犯难了,这场战役到底该怎么拍才出彩呢。

有人认为,要拍部电影,就得把整场战役从头到尾都展现出来。

这个点子能让战役场面更酷,但问题就是它太像纪录片,观众可能不喜欢。因此,沙蒙最终没选它。

最后大家合计了一下,想了个招儿,叫“以小见大”。就是说,咱们盯着上甘岭战役里的一条坑道和一连人,通过他们的“小故事”来展现“大战况”,这样上甘岭精神就能传得更响了。

这个计划,大家都同意,就这么定了下来。

看《上甘岭》这片子,就是说志愿军一个连队在阵地上玩命打仗的事儿,真的让人体会到他们有多勇猛。

确定了拍摄方向后,接下来就该开拍了。

赵毛臣这事儿可是立了大功,他之前在上甘岭坚守了十多天,那时候的事儿他记得一清二楚。

因此,导演组和大家想重现上甘岭战场,就在赵毛臣的带领下挖坑建工事,最后在安东那边真的造了个“上甘岭”出来。

不过,赵毛臣建的“上甘岭”场景太像了,电影一上映,就被老战友们埋怨了好一阵。

咋了?问题就是出在坑道那边。

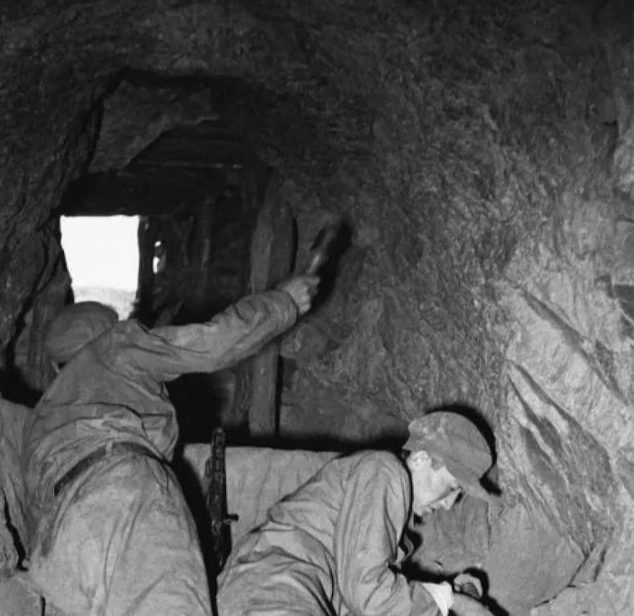

大家都知道,志愿军在抗美援朝时,坑道战术可是他们的绝招。那时候装备差,为了抵挡“联合国军”的猛烈轰炸,减少伤亡,战士们就在“猫耳洞”里动脑筋,想出了坑道战术。

战斗时间一长,坑道打法就越发老练了,最后整出个全能系统,建得都有规矩,既能打又能守,还特灵活,人在里面照常过日子。这系统真牛,防空炮、防病毒、防潮湿、防火寒,啥难题都不在话下。

这种地道在战场上作用可大了,就说减少伤亡这事儿吧,效果真的特别显著。

听说1951年夏秋打防御战时,志愿军用坑道战术还不太顺手,敌人炮火猛,让我军伤亡不小,差不多每四五十发炮弹,就能伤到咱一个战士。

经过坑道战术的改进,现在敌人想要伤到一个志愿军战士,可得费点劲儿了——得打上整整660发炮弹呢!这足以看出咱们的志愿军战士有多坚韧,战术水平有多高。

所以,坑道战士是抗美援朝战场上的秘密武器,也是我志愿军的一大利器,正因如此,敌人才会不顾一切地想摧毁坑道。

尽管坑道有固定规格,也多次改良,可它终究还是坑道。尤其是它最重要的功能就是挡敌人轰炸,所以战场上真正的坑道,又窄又小。

有多小呢?这么说吧,里面站都站不直。

另外,环境太差,坑道里空气憋闷,又黑又潮,吃的喝的都不多。一旦被敌人火力封锁,坑道里的志愿军战士就更难受了。

《一个苹果》的故事,说的是在敌人炮火猛攻的战壕里头的事儿。

除了吃的喝的不足,最让人心疼的是那些受伤后被困在坑道里没法出来的战士。没有酒精这些消毒药,好多战士的伤口只能发炎溃烂,全凭着坚强的意志一天天熬着,这期间不知道牺牲了多少战士。

拍《上甘岭》电影时,里面的“坑道”场景可和你想象的不一样。

【三】

那时候,导演组想再现上甘岭战场,就在安东附近找了个像样的地儿,挖了条“战壕”。

但在挖掘和布置的时候,特技师蔡光遇到了个棘手问题。

啥情况呢?就是说,要是照坑道那样挖和安排,后面拍照光线就不够了,再说坑道太矮,演员在里面也难施展。

所以想了想,电影里那坑道最后整得比实际的又高又宽。

此外,蔡光为了让坑道里的场景更有立体感,采用了分框架设计,特别是重新摆了弹药箱和柱子这些物品,让它们看起来更有层次感。

蔡光想提升电影后期的拍摄效果,所以找赵毛臣讨教了不少点子。但说实话,电影里的坑道和真实的比起来,差别还是挺大的。

赵毛臣被战友埋怨了,原因是《上甘岭》电影一放完,那些活下来的志愿军老兄弟就找他问:“毛臣,你以前呆的坑道,跟电影里演的一样不?”

这么说,并非因为活下来的志愿军战士对电影特别挑剔,而是因为他们亲身经历过,知道坑道里的艰难,明白胜利真的不容易,因此对赵毛臣会有点儿“不满”。

不只是他们,像那位参加过上甘岭战役,还当过志愿军3兵团副司令的王近山将军,看完电影后也表达了一些“不满”的意见。

王近山觉得那电影挺催泪的,但战争场面其实远没那么惨烈,可能连真实情况的十分之一,甚至百分之一都没拍到。

这些“埋怨”和“批评”,并不是说电影不行。赵毛臣的战友和王近山他们,只是想起了那场战役牺牲的志愿军。仗虽然赢了,但背后是很多英勇牺牲的英雄。他们的精神,我们啥时候都不能忘。