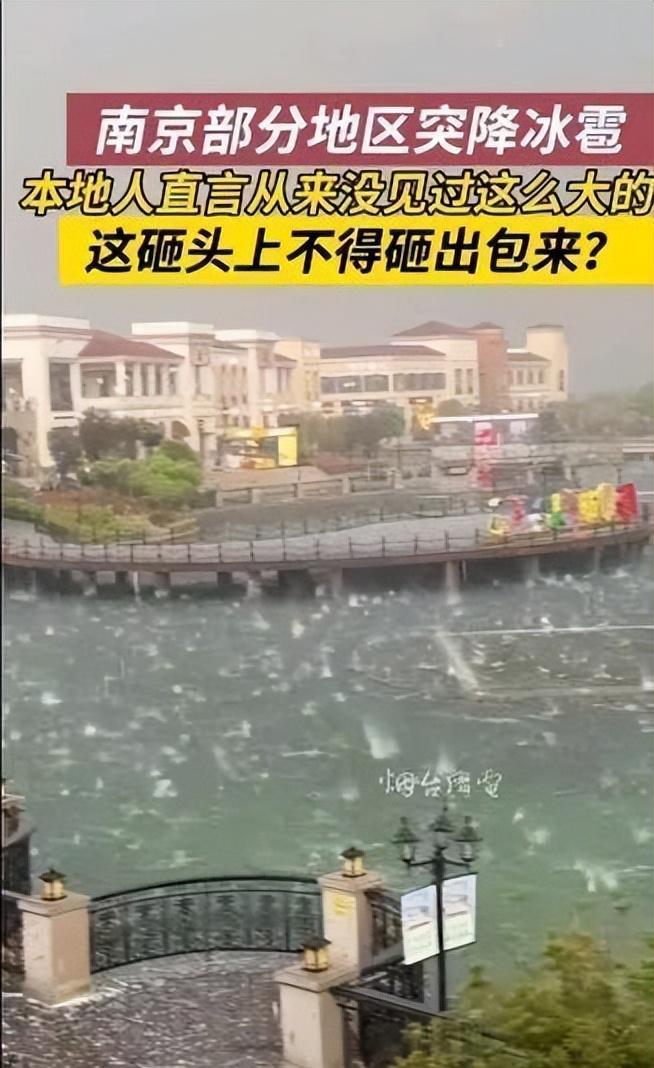

“冰雹砸下来的那一刻,你第一个想到的是什么?是赶紧找地方躲?还是心疼你那新买还没捂热乎的车?” 这几天,关于四月南京冰雹的新闻持续刷屏,朋友圈里各种“冰雹砸车惨状”的照片看得人心惊肉跳。一边是车主们捶胸顿足、欲哭无泪,一边是看热闹不嫌事大的网友调侃:“这哪是下冰雹,简直是天降‘铁疙瘩'!” 笑归笑,痛归痛,一场冰雹,却实实在在地砸出了我们对天气、对保险、对城市应对能力的一系列疑问。

你可能觉得冰雹离你很远,顶多也就是个茶余饭后的谈资。但事实是,随着全球气候变暖,极端天气出现的频率越来越高,冰雹、暴雨、高温、干旱,这些曾经只在新闻里看到的词汇,正悄无声息地渗透到我们的生活中。 “未来,我们会不会天天活在‘看天吃饭'的焦虑里?” 这恐怕是很多人心中隐隐的担忧。

说实话,我看到那些被冰雹砸得坑坑洼洼的车,第一反应是:“这得多少钱修啊?” 但紧接着,更深层次的思考涌上心头:为什么一场看似偶然的冰雹,会给社会带来如此大的冲击?我们的城市,我们的个人,在面对这种突发的天气灾害时,究竟能够做到什么程度的应对?

先来说说这“冰雹”, 别看它小小一颗,威力可不小。 这玩意儿本质上就是高空中的水汽凝结成冰,然后在上升气流的裹挟下,越滚越大,直到气流托不住它的重量,就“duang”的一下砸下来。 想象一下,一个拳头大小的冰块,以极高的速度从天而降,那冲击力,足以让钢筋水泥都裂开,更何况是脆弱的汽车玻璃。

朋友圈里,大家讨论最多的就是“冰雹砸车,保险到底赔不赔?” 这看似简单的问题,背后却隐藏着复杂的保险条款和理赔流程。 有人庆幸自己买了全险,觉得自己可以高枕无忧;也有人懊恼没买玻璃险,只能自认倒霉;更有人遇到了各种理赔纠纷,直呼“保险公司套路深”。

其实,保险的本质就是一种风险转移机制。 我们通过缴纳保费,将未来可能发生的风险转移给保险公司。 但问题是,保险公司也不是慈善机构,他们也要盈利,所以会在条款中设置各种限制条件,以控制赔付风险。 这就导致了很多时候,我们买保险时觉得什么都保,但真正出事时,却发现各种“免责条款”让你欲哭无泪。

这次南京冰雹事件中,很多车主就遇到了理赔难题。 比如,一些车主因为急着挪车,导致无法提供完整的现场证据,保险公司就以“无法确定是否为冰雹所致”为由拒绝赔付。 还有一些车主,因为车辆改装过,比如贴了改色膜,也被保险公司拒赔,理由是“私自改装”。

这些案例说明,我们在购买保险时,一定要仔细阅读保险条款,搞清楚哪些情况可以赔,哪些情况不赔。 不要只听销售人员的夸夸其谈,更不要盲目相信“全险”这个概念。 只有真正了解了保险的保障范围,才能在风险来临时,最大限度地维护自己的权益。

除了保险理赔,这次冰雹还暴露了我们在城市应对极端天气方面的不足。 试想一下,如果冰雹带来的不仅是车辆损失,而是造成了人员伤亡,我们的城市是否做好了充分的准备? 我们的应急预案是否完善? 我们的救援力量是否充足?

不得不承认,在城市建设中,我们往往更注重经济发展,而忽略了对自然灾害风险的评估和防范。 比如,很多城市的排水系统建设滞后,一下暴雨就容易内涝;一些建筑物的设计,没有充分考虑极端天气的冲击;一些公共场所,缺乏必要的避难设施。

这次南京冰雹,至少给我们敲响了警钟。 面对日益频繁的极端天气,我们的城市必须加快完善防灾减灾体系, 提高应对突发事件的能力。 这不仅仅是政府的责任,也是每个公民的义务。

具体来说,我们可以从以下几个方面着手:

1. 加强气象监测预警。 气象部门应该利用先进的技术手段,提高对极端天气的监测和预警能力, 尽可能提前发布预警信息,为民众争取宝贵的避险时间。

2. 完善城市基础设施建设。 城市规划者应该充分考虑自然灾害风险,加强排水系统、防洪工程、避难场所等基础设施建设,提高城市的抗灾能力。

3. 普及防灾减灾知识。 学校、社区、媒体等应该加强对民众的防灾减灾知识普及, 提高民众的自我保护意识,让大家知道在遇到极端天气时应该如何应对。

4. 建立健全应急救援机制。 政府应该建立健全应急救援机制,整合各方资源, 确保在灾害发生时能够迅速有效地开展救援工作。

5. 强化保险保障体系。 保险公司应该开发更多针对极端天气的保险产品, 简化理赔流程,提高理赔效率,为民众提供更全面的风险保障。

除了城市层面,我们个人也应该提高对极端天气的防范意识。 比如,在出行前,要关注天气预报,尽量避免在恶劣天气时外出; 在家中,要储备必要的应急物资,如食物、水、药品等; 在遇到冰雹等极端天气时,要迅速找到安全的地方躲避,不要在户外逗留。

应对极端天气,最终还是要回到气候变化这个根本问题上。 科学家已经明确指出,全球气候变暖是导致极端天气增多的主要原因之一。 如果我们不采取积极的措施,控制温室气体排放, 未来,我们将会面临更加频繁、更加严重的极端天气挑战。

因此,我们每个人都应该从自身做起, 践行绿色低碳的生活方式, 减少能源消耗,保护环境。 只有这样,我们才能减缓气候变化的步伐,为我们的子孙后代留下一个美未来。

说回到开头的那个问题, 冰雹砸下来的那一刻,你第一个想到的是什么? 或许,除了心疼自己的车,我们还应该想到更多。 想到我们所面临的风险,想到我们所需要做出的改变,想到我们所需要承担的责任。

一场冰雹,砸醒了我们,也提醒了我们。 在这个充满不确定性的时代,我们必须提高警惕, 做好充分的准备,才能在面对未来的挑战时, 更加从容和坚定。

根据世界气象组织(WMO)的数据,过去五年(2019-2023年)是有记录以来最热的五年,全球平均气温比工业化前水平高出约1.2摄氏度。极端天气事件的频率和强度也在不断增加。 例如,2023年全球共发生了超过300起与极端天气相关的灾害事件,造成了数千亿美元的经济损失和数万人死亡。

在中国,极端天气事件也呈现出增多趋势。 中国气象局发布的数据显示,近几十年来,中国极端高温、暴雨、干旱等事件的频率和强度均有所增加。 2023年,中国北方地区遭遇了历史罕见的长时间高温天气,南方地区则频繁遭受暴雨洪涝灾害。 这些极端天气事件给中国的经济社会发展和人民生命财产安全带来了严重影响。

以农业为例,极端天气对农作物产量的影响越来越显著。 高温干旱会导致农作物减产甚至绝收,暴雨洪涝则会淹没农田,造成农作物倒伏和病虫害蔓延。 据统计,近年来,中国每年因极端天气造成的农业损失高达数百亿元。

极端天气还会对城市基础设施造成破坏。 暴雨容易导致城市内涝,淹没道路、地铁站等,造成交通瘫痪; 高温则容易导致电力设备故障,引发停电事故。 这些都会严重影响城市的正常运行和居民的日常生活。

更令人担忧的是,极端天气对人体健康的影响。 高温容易导致中暑等疾病,暴雨则容易引发传染病疫情。 特别是对于老年人、儿童和慢性病患者等弱势群体来说,极端天气带来的健康风险更大。

面对日益严峻的极端天气挑战,我们必须采取更加积极有效的应对措施。 这不仅需要政府加大投入,完善基础设施,加强气象监测预警,还需要全社会共同参与,提高防灾减灾意识,共同应对气候变化的挑战。 只有这样,我们才能在未来的日子里,更好地保护自己,保护我们的家园。