街头巷尾,大家都在议论一个消息:作为提高生育率的新政策,呼和浩特市决定为生育多个孩子的家庭提供相应补贴。

这一措施在社交媒体上掀起了讨论的浪潮。

一些人认为拿到补贴之后生活会有所改善,而另一些人则觉得这根本不够。

就在上周末的家庭聚会上,我的朋友李芳也加入了这一话题。

她感慨道:“虽然有补贴,但这钱真够养一个孩子吗?”

呼和浩特市的新政策正在热烈实施中。

根据政策规定,生一孩的家庭可以获得1万元的补贴,生两孩的家庭可以获得5万元,而生三孩及以上的家庭每胎可以获得10万元。

除此之外,当地政府还提供了一些额外的福利,比如可以每天领取免费牛奶,生育多孩的家庭还可以自由选择学校,不再被学区房绑架。

这些政策出台的背后,是政府对提高生育率的殷切期望。

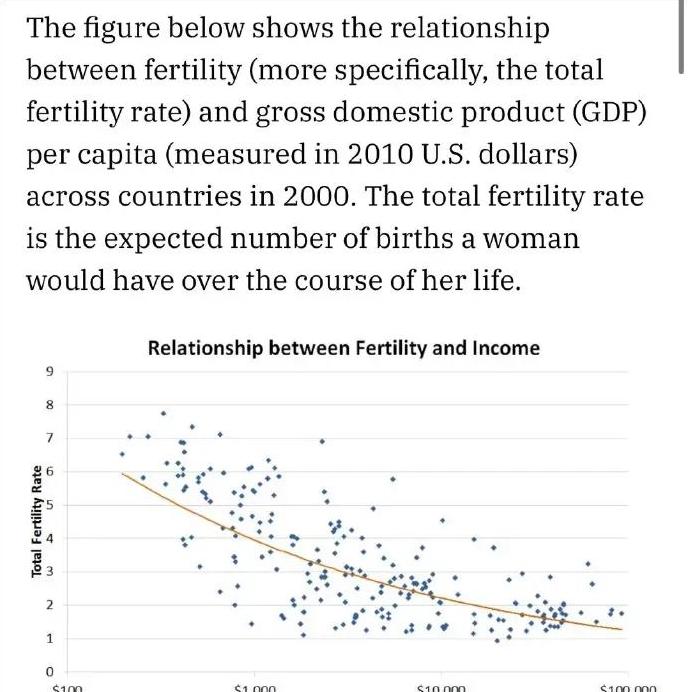

毕竟,最近几年,各地的人口出生率都在不断下降。

为了改变这种趋势,政府希望通过提供更直接的经济支持,缓解家庭的经济压力,鼓励那些想生但因成本高而犹豫不决的家庭下定决心。

网友对补贴的不同声音这种补贴政策在网上也引发了广泛的讨论。

有人高兴地表示,这些钱能在一定程度上缓解抚养孩子的压力,让他们更有动力去多生几个。

相反,也有网友觉得这笔钱不足以改变现状。

就像我在网上看到的一则评论写道:“就算给100万,我也不想生”,这样的言论并不少见。

走在大街上,我听到了许多对这些补贴的评价。

有些年轻夫妻笑称,只要政策真正落实,他们一定会抓住机会,立刻安排孩子。

但也有不少人表示,生养孩子是个长期投入,10万元未必能缓解未来教育、医疗等一系列的开销。

从出生到成年,孩子的抚养与教育无疑是个巨大的开支。

根据有关数据显示,中国0-17岁孩子的平均养育成本约为53.8万元,而在大城市,这个数字更为可怕。

在上海和北京,家庭平均养育一个孩子的成本分别高达101万元和93.6万元。

由此可见,即使有了补贴,养育孩子仍然会对家庭造成不小的负担。

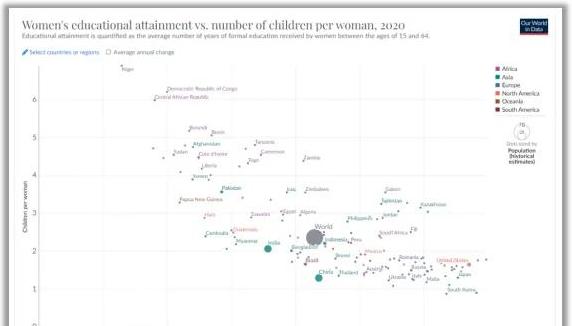

这也让我们重新思考:在一个现代化、人们越来越重视生活品质的社会,生育观念的转变是如何影响年轻一代的选择的。

生育友好型社会的挑战问题不止于经济。

要鼓励更多人选择生育,仅仅发钱并不够。

构建一个生育友好型的社会,同样需要在医疗、教育、工作环境等方面投入更多心力。

在国外,一些国家也尝试通过补贴促进生育。

结果并不如预期。

很多时候,那些已经过上体面生活的人并没有因此而决定多生孩子。

相反,那些生活在资源匮乏地区的人,可能为了补贴而生育更多,对这些地方的社会资源构成了挑战。

要知道,在一个经济高速发展的社会,不少人的重心已转向自我发展和生活品质的提升,而非增加人口。

想要通过行政手段影响生育选择,难度可想而知。

结尾从开始的讨论到深刻的反思,新政策对不同人群的影响是多元而复杂的。

它不仅关乎政策本身的实施和家庭的实际需求,还涉及到整个社会对生育问题的规划和态度。

是时候用更全面的视角去看待这一主题了。

面对补贴政策,不同人有不同的理解和接受程度。

无论如何,生育并不仅仅是孩子与补贴的简单等式。

它是关于生活品质、关于家庭决策的一次考量。

希望每一个生命都在被深爱之时诞生,而不仅是因为经济刺激。

这样的思考,或许能为每个家庭和整个社会带来更长久的幸福和安逸。