让这里的人因为了解自己的故乡,重新爱上这片土地。

当一个古老的村落遇到一批社会学家将会发生什么?

2014年4月8日,作为第二批中国重要农业文化遗产地的候选之一,河北王金庄村旱作石堰梯田的申报书落在了中国农业大学教授孙庆忠的手中,为一段神奇的际遇埋下了种子。一个深埋于冀西南大山之间的传统农耕村庄,一个持续关注乡村社会的年轻研究团队,以此为契机在接下来的近10年里以一种特殊的方式走进彼此,产生了双方都为之感动与震撼的化学反应。

全球重要农业文化遗产的概念起源于联合国粮农组织(FAO)在2002年发起的一项大型国际计划,反映农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观。2012年,我国启动了中国重要农业文化遗产的发掘与保护工作,2014年1月16日,在第一批被聘任的25名全球重要农业文化遗产专家委员会成员里,孙庆忠是最年轻的一位。

从2014年夏天开始,孙庆忠带领他的学生组成了一支农业文化遗产研究团队,开始了一场“以文化干预撬动乡村建设”的农遗保护行动。从陕西佳县的千年古枣园,到内蒙古敖汉旗旱作农业起源地;从太行山深处的古村落,到地处边疆的哈尼族村寨,他们在观察与发现的同时,也在赋予它们一些新的意义:让这里的人因为了解自己的故乡,重新爱上这片土地。

“尽管我们拥有几千年农耕史,中华文明未曾间断过,但就如同现代化背景下农业的命运一样,农业文化遗产一直处于‘被遗忘’的境地。”孙庆忠教授曾在他的一本书里写道。而对于王金庄村来说,这既是一个可以被重新“记起”的机会,也是一条值得探索的发展之路,探索通向更好的未来。

起心动念

如果在百度上查询孙庆忠的百科词条,会看到他的专业方向是“人类学”,似乎和农业文化遗产联系不到一起。但事实上,在2013年正式加入这项工作以前,他已经有了近20年的乡村调研经历,关注乡土社会已经成为一种习惯。

早在1995年,孙庆忠还在沈阳师范大学中文系讲授“民间文学”和“中国民俗学”课程时,为了丰富自己的课堂,提供一些“带有亲身经历与感受”的田野素材,他开始在辽北和辽西的农村进行调研。“这二十八九年的时间一直在跑着,对于民间社会的关注和农业文化遗产的研究,在我的专业领域里找到了一条共通的路。因为他们关注的问题恰恰也是我关注的。”

有了先前的经历,孙庆忠对农业文化遗产研究的概念有着更加深刻的认识。在他看来,它包含了农学、生态学、自然资源学、经济学、社会学等多重学科的范畴,是一个“综合性的研究与实践领域”,更重要的是,它与当下的乡村建设连接到了一起。“利用自上而下的文化干预,给基层的老百姓和传统的农耕社区带来一线希望。”他说,这是自己起心动念把研究一路做下来的原因。

最初的一站是陕北。2014年年初,孙庆忠在当时的农业文化遗产评定工作中听说了一件“奇事”:陕西佳县的泥河沟村有一个古枣园,里边的枣树居然有1300多年的历史了。“枣树是人工培植的,那与枣树相伴的村落历史文化得多深厚?”带着满心的疑问与好奇,当年6月份,研究团队出发了。

进村之后的情景确实出乎意料,令人称“奇”。“奇”的不仅是1300年的古枣树确实存在,还有这个小村庄的现状:全村有213户806人,常年在村的只有158人,其中又有111位已经年过花甲。仅有的一名“80后”已经算是年轻人,在做淘沙生意。“就是人去村空的状态,看不到活力。”

在孙庆忠看来,泥河沟村的情况在农业文化遗产地中并非个例。这些村庄一边拥有着深厚的历史文化和丰富的人文资源,另一边却面临着贫瘠和凋敝。“从2013年第一批19个中国重要农业文化遗产到目前22项全球重要农业文化遗产地诞生,这是几千年农耕文化留在现代社会的缩影,可以说是中国人的精神故乡。”但“农业文化遗产”这个名号能带给这些乡村什么实实在在的影响?这个问题一直萦绕在他脑海间。

琢磨了一段时间,师生几个决定先去县里的档案馆查查资料。不查不知道,翻遍县志和所有文史记录,关于这个古枣园所在村落的记载只有不到300个字。失落之余,孙庆忠决定,就从撰写村志入手,为村庄找回过往,为这里的人找回“热爱家乡的情感依据”。“那个时候我就鼓励学生说,这个村子没有哪个时期比现在更需要我们,越是文化缺失、无人问津的时候,我们社会学学生的价值越能够被凸显出来。”

四年之后的2018年,“陕西佳县古枣园·天下红枣第一村——泥河沟丛书”正式出版,三本书洋洋洒洒近百万字。“过去对于遗产地的研究,自然科学的产出比较多,像枣树的品种、种植技术什么的都有介绍,但人文社会科学领域始终是我们农业文化遗产研究的一大痛点。”孙庆忠说,“我们用了三年半的时间,让这个村落因为我们的到来拥有了文字记载的历史,这就是一种抢救性的文化挖掘。”

被镇住了

王金庄村的李为青第一次见到孙庆忠是在2017年,研究团队举办的“泥河沟大讲堂”上。这位年近60岁的农民第一次听农业大学的老师讲课,就留下了很深的印象。在他眼中,这位孙老师“讲话特别好听”,让人“眼前一亮”。“老师就说,我们王金庄这个地方生态脆弱,土地贫瘠,但是自元朝修筑梯田到今天,人口却在一直增长,这是非常了不起的。”从那以后,李为青感觉自己就像某种基因“动”了一下,用他的话说就是“眼光不一样了”。

那个时候,李为青还在做货车司机,在涉县的一家钢铁厂上班,对家乡的留恋让他一直选择生活在这里。但从小生活在王金庄,成长在漫山遍野的梯田之间,在听了几次讲座之后,他突然感觉自己有些“不认识这个地方了”。“根本就不了解。一街村不知道二街村的事,张家地里的人不了解李家地里的事,如果对自己的家乡都不了解,那真的是白生白养了。”

从那次讲座往回算,师生们其实已经在村子里“安营扎寨”式地研究两年了。

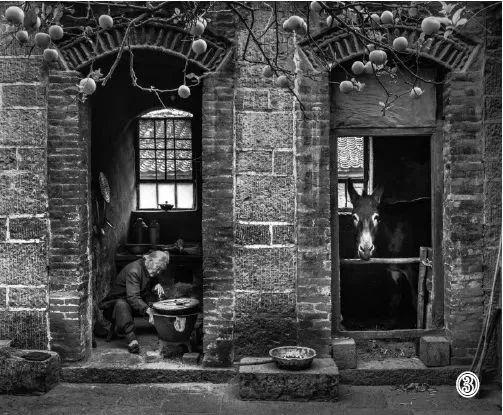

第一次来王金庄是2015年的暑期,研究团队刚从泥河沟村回来,孙庆忠只带了一名学生,打算先“探探底”。但当他们来到这里,孙庆忠第一眼就“被镇住了”:村庄像一条鱼一样趴在群山之间,山上都是人工修筑的整齐梯田,满眼的蜿蜒线条组成的“第二长城”蔚为壮观。“它就像一个标准的实验场一样,无论从学术研究还是文化挖掘的角度,都极富有典型价值。”

但他们也很快意识到,这里与陕北的情况不同,泥河沟村的工作经验肯定不能直接套用在王金庄。“村庄很大,分为5个行政村,而且这5个村子是连着的,外人根本分不清。梯田上边布满了各个时代的历史印记,又呈现出不同的景观。”摸底之后,孙庆忠决定要“打包围战”——先带着学生了解梯田。

为了研究方便,他们把梯田系统分成多个元素,分给不同的学生负责。“王金庄地区是典型的雨养农业,首先水和土是最重要的元素,当地人修了很多水窖,整个旱作农业系统都靠它才能活……”按照这个思路,团队里有人研究水窖,有人研究石头,还有道路、作物品种……“还有专门研究毛驴的。”

大家一边研究,一边为这个古老的梯田系统震撼和惊奇。比如他们发现,村子里的传统作物品种多达171个,光是豆角就有十多种。“从春天开始播种,一直能吃到深秋。老百姓管这叫‘地种百样不靠天’,它解决的是一个持续性的问题。”再比如,由于梯田道路的特殊性,不管是耕作还是修筑梯田都需要驴,所以毛驴被当地人看作是“半家子人”“半个家当”,“老百姓会在冬至这一天给驴过生日,驴死了也不会吃掉,而是找个地方埋起来。”

2017年10月,为了把农民组织起来共同保护梯田,王金庄村成立了旱作梯田保护和利用协会,七十多名村民自发报名组成了第一批会员。成立协会的建议是孙庆忠提出来的,“农业文化遗产保护必须建立起多方参与机制,从遗产的角度来说,它的第一保护人应该是农民。”

协会成立的第二年就接到了一个“大活儿”。为了盘清家底,2019年,研究团队要对王金庄村进行一次大规模的文化挖掘普查工作,“就是把这里的坡坡垴垴、沟沟岭岭,甚至村里有多少个水窖,山上有多少棵黑枣树、核桃树都统计清楚。”孙庆忠说,“以前老百姓只是估计一个大概的数字,现在要让家乡的资源清清楚楚。这样做的目的,除了为梯田保护做好铺垫工作,更为重要的是,让村民重新发现村庄,进而找到他们热爱家乡的依据。”

在这次“空前绝后”的查家底行动中,梯田协会的所有成员都参与了进来,跟着团队里的学生一起数梯田、数核桃树和石庵子。“我们当地话叫‘石檐子’,就是当时修梯田的人在石头上搭建的一个小窝棚,累了可以在里边休息,也可以放一些杂物工具。”李为青说,不同时代的人在石庵子的门洞上刻下文字,记录着完工的年月。全村1159个石庵子最早的可以追溯到清代的咸丰时期。他还记得,有村民发现了一个门洞,上面记载的修筑时间居然是大年初三。“这就是说,我们的老祖宗在数九隆冬,甚至过年的时候还在修,你说那时候的人有多勤劳啊。”李为青感叹着。

开个药方

从2015年的暑期到今年的9年时间里,王金庄来了一批又一批的学生驻村调研,前面一拨学生毕业走了,紧接着又迎来新的队员。每个参与过研究的学生几乎都在村子里住过四五十天。

2012级本科生郭天禹是团队里最早参与的学生,也是2015年最早跟着老师来王金庄“摸底”的成员。2013年春天,当时的郭天禹还是大一新生,得知孙庆忠老师将带队调研的计划,他觉得这是个难得的训练机会,马上写了申请。“那时候老师原则上是不带大一新生的,因为大一的时候都还没有任何积累,可能做训练的效果不是很好。”但看了郭天禹的申请书,孙庆忠决定找他聊聊看。

在那次“决定性”的交流中,郭天禹“阐述”了自己为什么想参加这项研究训练的原因。“我老家就在石家庄的一个城乡交界区,城镇化的急剧变迁一直伴随在我的成长经历里,眼看着那片熟悉的地方,熟人社会一点点拆解,文化氛围一点点变化,我就在想,通过保护农业文化遗产,我们是否能对当下的乡村社会生态做出一些改变?”谈话之后,孙庆忠接受了他的申请。

带着对乡村社会的思考和满心期待,郭天禹跟着团队敲开了泥河沟村民的家门。令他没有想到的是,老百姓最想与他们交流的问题并不是关于农业文化遗产的,而是“如何能赚钱”。“他们就会经常问我们说,有什么办法能让我们这边快点发展起来?不管是老百姓还是政府的人,对于经济发展的需求都很迫切,这是我能感受得到的。”

“当时孙老师讲了一句话,泥河沟的人是在抱着‘金饭碗’要饭。但这个‘金饭碗’不一定是有价的,它有可能是无价的。”郭天禹说,他忘不了在入户访谈中,有个老人家跟他说,自己最大的愿望就是“过年能给孩子们一个大点的红包”,还有人说“想以后去超市能买点‘有牌子的’洗发水”,“他们想象中的富裕生活就是这些,和我们概念中的大富大贵是不一样的。”

文化遗产保护的重要性是真,老百姓想改善生活的紧迫性也是真。而面对村民们热情抛出的疑问,他本着“多听多看多交流,少提意见少张嘴”的原则,谨慎地提出过一些建议,但说得最多的一句话还是“不能着急”,“我们都知道这种转化是非常缓慢的,但是没有办法。”

“我们都希望农民对于农业文化遗产的保护能有一种自觉意识,而农民首先要解决的是一个生计问题。但并不是说他必须得富裕了之后再去改变意识。”孙庆忠说,“全球重要农业文化遗产的名号带给他们精神上的自信,也让他们以一种新的态度对待自己脚下的这片土地,建立与祖先对话的能力。”

研究团队初到王金庄“摸不到头绪”时,曾找来几位村里的“老人”,他们有的是退休教师,有的或多或少参与过基层的文化工作,他们“白天在地里干活儿,晚上回家拿起笔写自己的家乡文化”,被称作“农民秀才”,六十多岁的王林定就是其中之一。

王林定说,受父亲的影响,自己从小就喜欢看“老书”,年轻的时候在乡政府做过一段时间农技员。每当有外出学习的机会,别人都去找地方玩儿,他就到处找博物馆、图书馆、寺庙、古迹,收集了不少当地的奇闻轶事、历史传说。回来之后,根据收集到的资料和村里老人的口述,王林定撰写了5本村志,给研究团队提供了很多支持。

“我们经常会问文化在哪儿?文化在老人们的记忆里,在当地人的生产实践中,在黄河边、在泥土里。有没有慧眼去挖掘,这是对我们所学的巨大考验。”孙庆忠说。

随着调研在当地持续进行,时间长了,郭天禹慢慢地从村民身上发现了一些微妙的变化。比如原先不爱说话的老人,偶尔想到一个历史故事,就会“追着”老师和学生们讲,“有一次甚至追到了厕所里还在讲。”再比如,曾经不留意就会当柴火烧掉的很旧的字纸,开始有人有意识地留下来,问研究团队这些有没有用。

田野温度

2023年5月,河北涉县旱作石堰梯田系统文化志丛书新书发布会在王金庄村举行,《历史地景》《石街邻里》《食材天成》三本图书的顺利付梓发行,似乎宣告了研究团队在王金庄的研究告一段落。但同时,中国农业大学人文与发展学院研究生校外实践基地也在当地揭牌落地,对于这个村庄来说,这不仅意味着更多年轻学子的到来,也预示了研究团队关于梯田文化的挖掘与保护行动并没有以此结束。

回忆这九年的时光,孙庆忠经常感觉到这是一件“做不完的事”。“哪里做得完,这都是挨累又不讨好的事情。”他打趣着说。从陕北到河北,从泥河沟到王金庄,他们要做的远远不止跑几个地方,出几套书这样简单,“关键还是想确立人文社会科学研究农业文化遗产的基本范式。”

“农业文化遗产和世界文化与自然遗产相比有何不同?”孙庆忠举了个例子,“假设我们研究故宫,可以把任何一个宫殿封闭一段时间加以保护;像黄山这类自然遗产,我们可以不让游客进来让它自我修复……但是对待农业文化遗产是不能这样做的。”他说,“它与当地老百姓的生产生活直接相关,你把它封起来人就活不了。它是地地道道的活态遗产。”

郭天禹在涉县梯田的研究与毛驴有关。近些年来,村里越来越多的人开始用微耕机代替毛驴作为梯田的运输和耕作工具,毛驴数量开始逐年减少。但驴粪便的减少又给“土层薄、土壤肥力差”的梯田带来了生态危机,加上机器在有些地方难以驾驭复杂地势等原因,微耕机在当地并没有完全取代毛驴,而是出现了毛驴与微耕机“协作互动”的新现象。郭天禹在论文中把它称为“现代性知识与‘守田’文化深度融合”的过程。

“遗产是活态的,问题也是活态的。”孙庆忠认为,保护农业文化遗产不单要保护遗产地中的某一个元素,还要保护“彼此镶嵌在一起的系统”,“只有把它的历史形态和当下记录清楚,我们才有资格感知它未来可能的变局。”研究团队在王金庄村的下一步计划就与此相关。

比如,要做一套给村里幼儿园孩子看的梯田绘本,还有给小学生看的校本教材,给农民阅览的科普读物;还有举办像“泥河沟大讲堂”那样的乡村讲堂,“通过影响村民对于梯田的认知,为我们未来的社区工作做好铺垫。”孙庆忠说,“目的就是以此为契机,让遗产地的老百姓觉得生活在这里完全可以跟上现代化的步伐,并以自己的姿态告知世人,还有另一种生活的可能性。”

而对于离开团队几年、目前在国外攻读博士学位的郭天禹来说,这段经历难以忘怀的,不仅是那些为论文研究苦思冥想的日夜,还有日渐熟络的老乡们塞到手里的水果和递到手边的茶。临走告别时,他意外地感到有些不舍,来送别的村民有的也红了眼眶,这让他深深记住了老师的那句话,“田野是有温度的”。