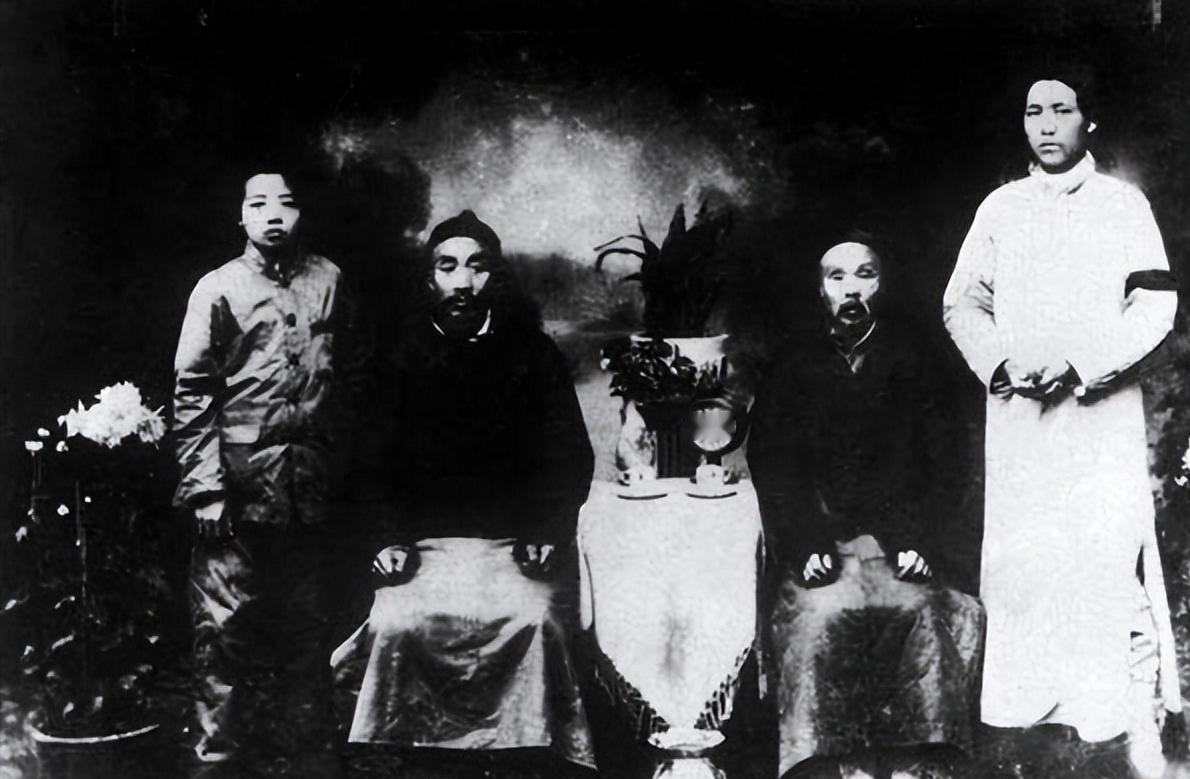

1919年10月,刚经历了丧母之痛的毛泽东,将父亲毛顺生和伯父接到了长沙。 1919年的秋天,世界正处于一战后的动荡和变革之中,中国也在经历着激烈的社会和文化转型。在这一背景下,年轻的毛泽东,刚刚失去了母亲,内心充满了悲痛和迷茫。与此同时,他也深刻感受到了个人生活的剧变和社会变革的压力。 毛泽东决定将家庭的中心从韶山移至文化和政治更为活跃的长沙。此举不仅因为长沙提供了更多的学习和交流的机会,也是为了让年迈的父亲毛顺生和伯父能够享受更好的生活条件。毛泽东和弟弟毛泽覃一起,带着他们走进了这座充满希望的城市。 到达长沙后的生活并不容易,但毛泽东努力安排一切,以确保家庭稳定。他为父亲和伯父找到了合适的住所,同时也在当地的图书馆和学术圈中寻找精神的寄托和思想的碰撞。在一个清晨,毛泽东带父亲和伯父漫步于湘江边,轻声说道:“父亲,长沙有很多学堂,我希望能在这里找到解决我们问题的方法。” 随着时间的推移,家庭在长沙的生活逐渐步入正轨。1919年10月,恰逢毛顺生五十岁生日,毛泽东决定为父亲庆祝这个特别的日子。他精心准备了一顿丰盛的家宴,邀请了亲朋好友一同庆祝。饭后,毛泽东提议:“父亲,让我们去照相馆留下这一刻吧。”带着微笑和一丝不易察觉的忧愁,一家人走进了照相馆。 照片的背后,是一个家庭在变革波澜中的静默叙事。1919年的长沙,天空常带灰色的阴霾,但对于刚从韶山移居来的毛泽东和他的家人而言,这座城市代表着未来的无限可能。尽管如此,毛顺生的眼神中依然能读出对这一切未知的深深思考和隐约的忧虑。 当摄影师调整完镜头,确认光线正好落在这个小家族的脸上时,他轻声提醒道:“请大家微笑。”摄影师的工作室里弥漫着刺鼻的药水味和久放的木质家具的香气,四周的墙壁上挂满了其他家庭的合影,每一张都是某个家庭的重要记忆。 毛泽东站在最中间,尽量放松地微笑,他的目光却不自觉地落在了旁边的父亲脸上。毛顺生的表情虽然也勉强维持着微笑,但那种深藏的忧虑却是掩饰不住的。这是一种父亲特有的忧虑——对未来的不确定,对儿子选择的担忧,还有对这个世界快速变化的无力感。而在毛顺生的旁边,伯父和毛泽覃的表情则相对轻松,他们对这场摄影略带好奇,也许并没有完全理解这一刻的分量。 快门声响起的那一刻,毛泽东心中闪过一丝莫名的紧张。他知道,这张照片将会成为他们家族历史的一部分,记录下这个转折点上的家庭模样。摄影师满意地看了一眼刚刚曝光的底片,然后转身去处理其他工作,留下毛泽东一家人在稍显狭小的等候区交换着眼神。 照片拍摄完毕后,毛泽东决定带着家人在长沙稍作逗留。他希望通过这座城市的繁华来缓解家人的悲痛,也希望父亲和伯父能更好地理解他选择这条道路的理由。他们漫步在湘江的河堤上,眼前是滚滚的江水,两岸是新旧交替的城市景象。毛泽东指着远处正在建设的新学校和图书馆,向父亲和伯父解释这些变化背后的意义。 他们走过市场,看着摊贩热络的叫卖声,毛泽东详细地描述着他在书中读到的各种理论和他对未来社会的设想。虽然毛顺生对此并不全部认同,但他能感受到儿子的热情和坚定,这让他的忧虑稍微减轻了一些。 夜幕降临时,一家人回到了他们在长沙的暂时住处。毛泽东提取出那张刚拍摄的照片,仔细地观看。照片中,虽然每个人的表情略显拘谨,但他能从中读出家人之间的深厚情感和共同的坚持。他深知,这张照片不仅记录了他们的容颜,更是他们在动荡时代中相互扶持的见证。 那晚,毛泽东将照片小心翼翼地放入一个简单的木框中,然后放在了他的书桌上。这张照片成为了他日后思考和努力的源泉,也是他不断回头望向过去,提醒自己初心和责任的标记。在接下来的日子里,无论是政治风波还是个人的起伏,毛泽东都会不时地凝视这张照片,提醒自己为何出发,以及他所肩负的家庭和社会的重任。 来自 竞鸿,吴华编. 毛泽东生平实录[M]. 1998