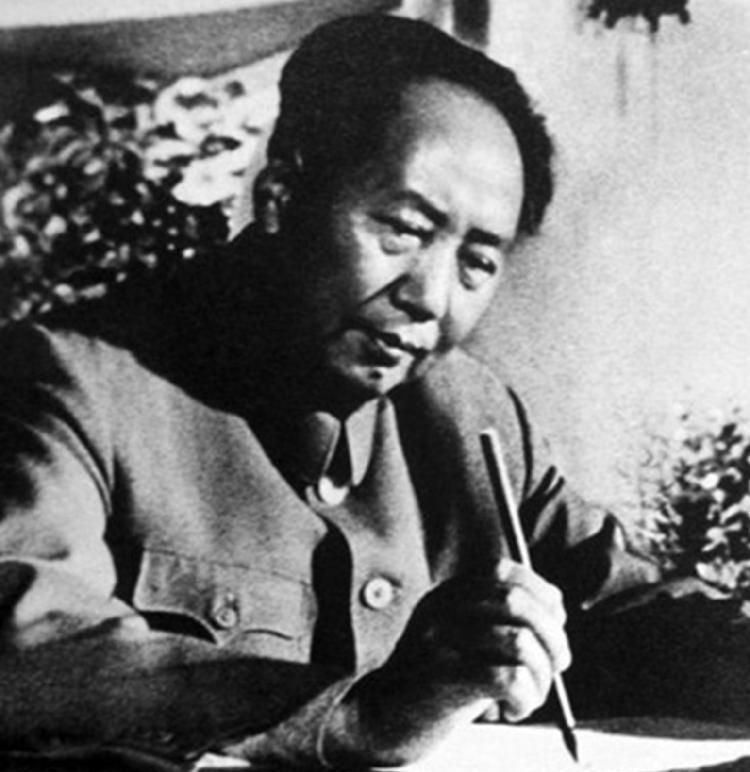

1948年,淮海战役一触即发,毛主席却在这时突然决定枪决我党一位高级将领,他就是黄寿发。 在淮海战役的风暴即将席卷华中平原之时,1948年的中国正处在一种紧张而又期待的氛围中。这是一个由无数烽火连绵的年代,战争与和平的边缘摇摆。在这样的大时代背景下,黄寿发这位中国共产党的高级将领,因其杰出的军事才能与战场上的英勇表现,本应是红星璀璨下的英雄。然而,就在淮海战役关键时刻,毛泽东却下令将其枪决,这一决定不仅震惊了军内外,也成了那个动荡年代的一段佳话。 1947年,黄寿发的家中突发枪声,震惊了整个小镇。黄寿发的妻子,何茵,被发现倒在血泊之中,而黄寿发则不知去向。初步调查显示,何茵死于自杀,但黄寿发的突然失踪与其后的行为,引起了调查人员的怀疑。黄寿发在几天后回家,对妻子的死似乎毫不知情,表现出极度的悲痛与震惊,这与他日后的冷静和理智形成了鲜明对比。 随着调查的深入,一系列证据开始将黄寿发与这起案件紧密相连。警方发现的不仅是血迹的不合理分布,还有来自何茵的一些遗留物品中的暗示,表明这起“自杀”可能是一场精心策划的谋杀。黄寿发的行为开始变得越来越可疑,他对警方的配合也开始趋于消极和逃避。 当调查逐步深入,黄寿发身边的人开始接受讯问。保姆单洁英的证词成为了扭转整个案件的关键。起初,单洁英只是黄寿发家中的一名普通家政工,但随着时间的推移,她与黄寿发之间的关系变得越来越密切。单洁英年轻貌美,与黄寿发的妻子何茵形成了鲜明对比。这种对比,慢慢地在黄寿发的心中埋下了不满和危险的种子。 案发当晚的细节开始逐渐浮出水面。据单洁英回忆,那天晚上,黄寿发回家的步伐异常沉重,脸上的表情也格外凝重。何茵已经感觉到了家中气氛的异样,她的直觉告诉她,她的丈夫和保姆之间的关系已经超出了主雇关系的正常界限。面对这种情况,何茵决定找黄寿发谈一谈,试图挽回他们即将破碎的婚姻。 晚饭后,何茵与黄寿发进行了一次长谈。谈话内容虽然没有直接证人,但从何茵朋友的回忆中可以推测,这是一次充满紧张与情绪波动的对话。何茵试图向黄寿发表达她的不满和失望,希望他能够重新考虑他们的关系,并结束与单洁英的不当关系。然而,黄寿发在权力和欲望的驱动下,已经无法自拔。 当晚的争吵逐渐升级,何茵的情绪变得越来越激动。黄寿发的心情也极为复杂,他既感到愧疚,又感到被逼迫。在一次激烈的争执中,何茵威胁要公开他们之间的问题,这使黄寿发感到了前所未有的恐慌。他的军事生涯、他的政治前途,甚至他的个人声誉都可能因此毁于一旦。在这种极端的心理压力下,黄寿发做出了一个决定性的、灾难性的选择。 调查中,黄寿发家中的邻居也提供了一些关键信息。他们回忆说,案发当晚,他们听到了几声争吵声,随后是几声清晰的枪响。当警察赶到现场时,何茵已经倒在血泊中,而黄寿发却不知所踪。这些证据使得案件的性质变得更加复杂和严重。 在警方的进一步调查中,发现了黄寿发试图掩盖证据的行为。他不仅在何茵死后立即清理了现场,还试图通过影响单洁英的证词来避免嫌疑。但随着调查的深入,黄寿发的谎言逐渐被揭穿。警方在他的办公室发现了与案件相关的一些文件和物品,这进一步证实了他的罪行。 来自 康彦新,史进平,王彥红编著. 图说西柏坡[M]. 2021