南宋绍兴十一年十二月二十九日(1142年1月27日),万俟卨通过秦桧上报奏状,提出将岳飞处斩刑,张宪处绞刑,岳云处徒刑。宋高宗赵构当日批复:“岳飞特赐死。张宪、岳云并依军法施行,令杨沂中监斩,仍多差兵将防护。”随即岳飞在大理寺狱中被杀害,岳云和张宪被斩首。岳飞的供状上只留下八个绝笔字:“天曰昭昭,天曰昭昭!”一代抗金名将就这样被杀了。然而宋朝是有祖训的,即不杀大臣,可岳飞为何还是被杀了呢?本文就跟大家一起来了解一下。

1、宋朝的独特“祖训”:不杀大臣宋太祖赵匡胤在建隆三年(962年)立下“誓碑遗训”,其中“不杀士大夫及上书言事人”成为贯穿两宋的隐性国策。这一祖训的诞生源于五代十国武将弑君篡位的教训,赵匡胤通过“杯酒释兵权”完成中央集权后,试图以文官集团制衡武人势力,构建稳定的士大夫政治生态。至南宋初年,这项政策已演变为君臣默契:即便权臣如蔡京、童贯获罪,亦仅流放赐死而非公开处决。宋高宗赵构在处决岳飞前,曾对秦桧言“太祖有誓不杀大臣之训”,足见祖训在权力场中的道德约束力。

然而祖训的实质是维护皇权稳定的工具,而非绝对准则。当武将势力威胁到皇权核心时,制度弹性便暴露无遗。南宋初年“中兴四将”中,张俊主动交权得以善终,韩世忠骑驴归隐保全性命,唯独岳飞触碰了皇权最敏感的神经。绍兴十一年(1141年)的“莫须有”罪名,本质是皇权对祖训的凌驾——赵构需要以岳飞的鲜血震慑武将集团,同时向金国展示和谈诚意。这场政治谋杀撕碎了士大夫政治的温情面纱,暴露出专制皇权下“祖训”的脆弱性,也为南宋后续的偏安格局埋下隐患。

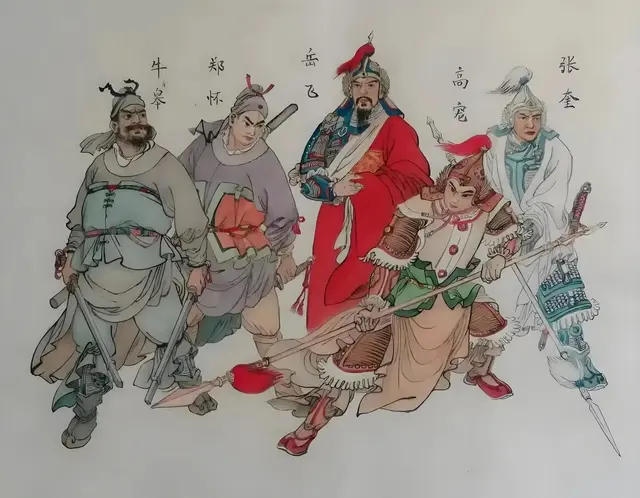

2、岳飞:南宋的擎天之柱岳飞从一个农家子弟成长为抗金核心统帅,其军事才能在南宋将领中堪称卓绝。建炎四年(1130年)牛首山之战,他率八百背嵬军突袭金兀术主力,首创南宋对金野战胜利;绍兴四年(1134年)收复襄阳六郡,建立长江中游防御体系;绍兴十年(1140年)郾城大捷,以步兵克制金军铁浮屠,展现灵活战术思维。更可贵的是他将军队治理与国家命运结合:创立“冻死不拆屋,饿死不掳掠”的军纪典范,推行“连结河朔”战略,将北方义军纳入抗金体系。

但岳飞的悲剧恰源于其超越时代的政治理想。他坚持“迎还二圣”的政治口号,在《乞出师札子》中直言“复故疆土,报君父之仇”,却未察觉赵构对“父兄回归”的深度焦虑。其整顿吏治的《奏劾刘康年僭拟节度使疏》触犯文官集团利益,而建议立储的《乞定国本奏》更被视为干预皇族事务。这种军事天才与政治天真的矛盾,使得岳飞既是南宋抵御外侮的支柱,又成为皇权猜忌的焦点。当他的军队逼近汴京时,军事胜利反而加速了政治绞杀机的运转。

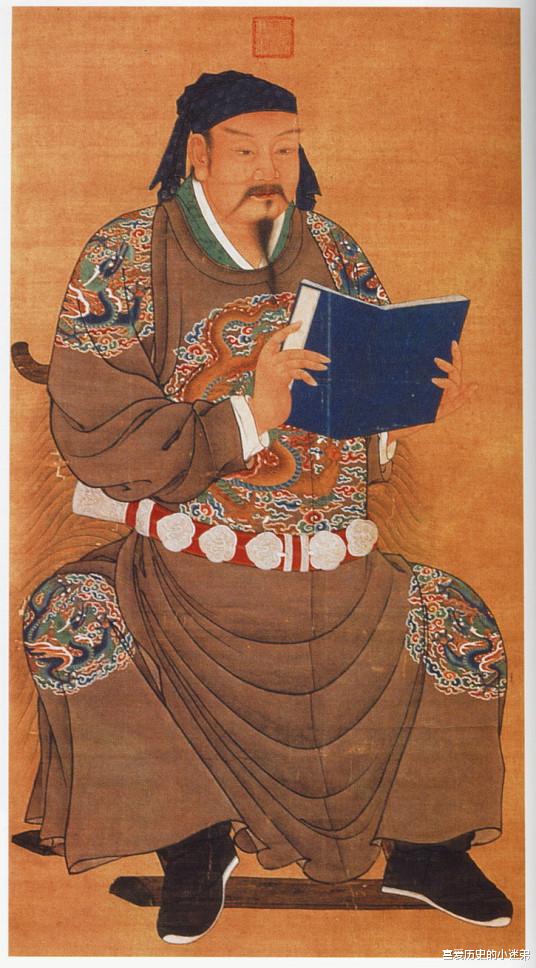

3、高宗的“心病”赵构的皇位合法性始终笼罩在靖康之变的阴影下。作为徽宗第九子,他在北宋宗室几乎被金人一网打尽后仓促登基,这种“非常规继位”使其对权力异常敏感。建炎三年(1129年)的苗刘兵变,武将逼迫其退位给三岁幼子,加深了对军事集团的戒备。而岳飞“直捣黄龙”的军事目标,暗含迎回徽、钦二帝的可能性——这对赵构而言无异于政治核爆:若父兄归来,他苦心经营的“绍兴政权”将面临法统危机。

更深层的恐惧来自军队国家化难题。岳家军“皆以一当百”的战斗力,使其成为南宋唯一能独立作战的兵团。绍兴七年(1137年)岳飞突然辞职,竟导致“湖北诸军皆汹汹”,暴露了军队对主帅的人身依附。赵构曾对张浚感叹:“岳飞固忠,然恃兵权之重,非社稷福。”这种对“藩镇化”的担忧,与宋太祖“兵无常帅”的祖制形成共振。当金国提出“必杀飞,始可和”的和谈条件时,赵构的妥协实则是将外部威胁与内部隐患打包解决的权谋选择。

4、“迎二帝”的隐忧“迎还二圣”作为南宋初年的政治旗帜,本质是赵构巩固合法性的宣传工具。但当岳飞将此口号转化为具体军事目标时,便触碰了皇权的禁区。绍兴五年(1135年)徽宗死讯传至临安,赵构立即停止向金国索要钦宗,转而要求“归我梓宫,许还母后”,战略重心悄然转变。岳飞却在绍兴十年北伐时,仍以“奉邀天眷归国阙”为号召,这种政治惯性使其与皇权产生致命错位。

更深层的矛盾在于民族主义与皇权私利的冲突。岳飞的《满江红》中“靖康耻,犹未雪”抒发的民族大义,在赵构看来却是对其执政能力的否定。宋廷内部流传的“官家宁忘父兄耶”质疑,迫使赵构必须斩断与北宋法统的过度联系。当岳飞的军事行动可能打破宋金力量平衡时,赵构宁愿放弃收复失地也要维护皇权稳定——这种选择在绍兴八年(1138年)的《天眷议和》中已现端倪:以称臣纳贡换取“不许遣还天水郡王”的条款,实质是将钦宗作为政治人质永久扣押。

5、立储风波的猜忌绍兴七年(1137年),岳飞在觐见时建议早立皇嗣,成为其政治命运的转折点。彼时赵构因扬州溃逃时受惊丧失生育能力,养子赵瑗(即后来的孝宗)的储位问题异常敏感。按宋制,武将不得干预皇室继承,岳飞此举虽出于“为国本计”的忠诚,却被解读为勾结文官集团的政治投机。赵构当场呵斥“卿言虽忠,然握重兵于外,此事非卿所宜预”,暴露出对“枪杆子干政”的极度警觉。

这场风波折射出南宋初年的权力结构裂痕。赵构需要岳飞抵御外敌,又忌惮其功高震主;文官集团利用岳飞制衡其他军阀,却不愿其进入权力核心。当岳飞试图突破“武将不得议政”的潜规则时,便打破了各方势力的脆弱平衡。绍兴十年的柘皋大捷后,张俊、杨沂中等将领皆受封赏,唯独岳飞被密令班师,这种区别对待预示了清洗的临近。立储建议如同投入油库的火星,点燃了赵构积压的猜忌。

6、秦桧的“助力”秦桧的角色绝非简单的“奸臣误国”。作为北宋末年的主战派,他在靖康之变中被俘北方的经历,使其深谙金国政治逻辑。绍兴和议前,秦桧提出“南人归南,北人归北”策略,精准命中赵构“划江而治”的心理诉求。在构陷岳飞的过程中,他展现出权谋家的精准操作:先指使万俟卨弹劾岳飞“逗留不进”,再利用张俊诬告岳云谋反,最后以“指斥乘舆”罪名突破不杀大臣的底线。

但秦桧的权术始终笼罩在皇权阴影下。绍兴二十五年(1155年)他病重时,赵构亲临相府索要政治黑名单,可见其始终是皇权的工具而非主人。岳飞的罪名从最初“拒诏不援淮西”到最终“意欲谋反”,量刑的步步升级,实则是赵构借秦桧之手完成的政治谋杀。秦桧死后,赵构一面销毁其专政证据,一面维持岳飞罪名,这种矛盾态度印证了“君相共罪”的本质——秦桧是执行者,赵构才是决策源。

7、政治格局的“牺牲品”岳飞之死是南宋初年政治力学作用的必然结果。从制度层面看,北宋“崇文抑武”传统在南宋变本加厉,赵构需要以文官体系压制武将势力;地缘格局上,淮南水网地带形成天然防线,南宋放弃恢复中原的战略雄心;经济层面,江南士族支持偏安,北伐军费与既得利益集团冲突。岳飞的悲剧在于同时挑战了这三种结构性矛盾:他试图改变“文尊武卑”的权力秩序,突破江淮防线实施战略进攻,其“连结河朔”战略更威胁江南地主的税赋垄断。

更深层的文化冲突体现在儒家忠君观念与军事专业化的对抗中。岳飞“尽忠报国”的刺青,既是道德自律的象征,也暗含对皇权绝对忠诚的要求。但当他以专业军事思维对抗政治权谋时,这种道德光环反而成为致命弱点。绍兴和议后,南宋将“岳家军”拆解为御前诸军,正是对“私兵化”恐惧的制度性回应。岳飞的死,标志着军事专业化在南宋政治生态中的彻底溃败。

小结绍兴三十二年(1162年),宋孝宗为岳飞平反,这场迟来的正义实则是政治风向转变的产物。隆兴北伐的失败,使得朝野怀念岳飞时代的军事强势;而金国世宗朝的汉化改革,也弱化了宋金仇恨。但平反仅限于恢复名爵,未能触及专制皇权的根本矛盾。岳飞的“尽忠”形象被纳入理学体系,成为“君虽不君,臣不可不臣”的道德标本,反而消解了其悲剧的批判性。

在历史长河中,岳飞逐渐升华为民族精神符号。元朝修《宋史》时,将其与关羽并列“忠武”典范;明嘉靖年间,岳王庙遍布南北,抗倭名将戚继光以“继飞”自勉;辛亥革命时期,“还我河山”成为反清复汉的旗帜。但符号化过程也造成历史真实的消解:岳飞的军事改革思想、北方联结战略等具体遗产被淡化,仅剩下抽象的道德外壳。这种集体记忆的嬗变,恰印证了鲁迅所言:“岳飞死后,中国便只剩跪着的忠臣。”其悲剧的现代启示,仍在叩问权力与理想的关系。

王麻子打野鸡

难得一见的好文章[点赞]