周星驰被很多人贴上了“不通人情世故”的标签,但这背后的原因可复杂了, 既有性格使然,也和娱乐圈复杂环境、他独特创作理念有关。

周星驰小时候家里条件不好,还是单亲家庭,爸爸不在身边,妈妈一个人拉扯四个孩子,他从小就缺安全感,还特别怕穷。这样的成长环境,让他特别自卑、敏感,不太相信别人,对人也比较冷漠,这其实是他保护自己的一种方式。就像他拍《长江七号》,电影里小孩特别渴望爸爸的爱,其实也反映出他自己对父爱的渴望。可他小时候没接受过什么情感教育,长大后很难和别人建立起稳定的关系。而且他小时候还被人歧视过,所以对钱和怎么活下去特别在意。等他出名了,大家觉得他太看重钱,说他功利,其实这都是他小时候那些不好的经历造成的。

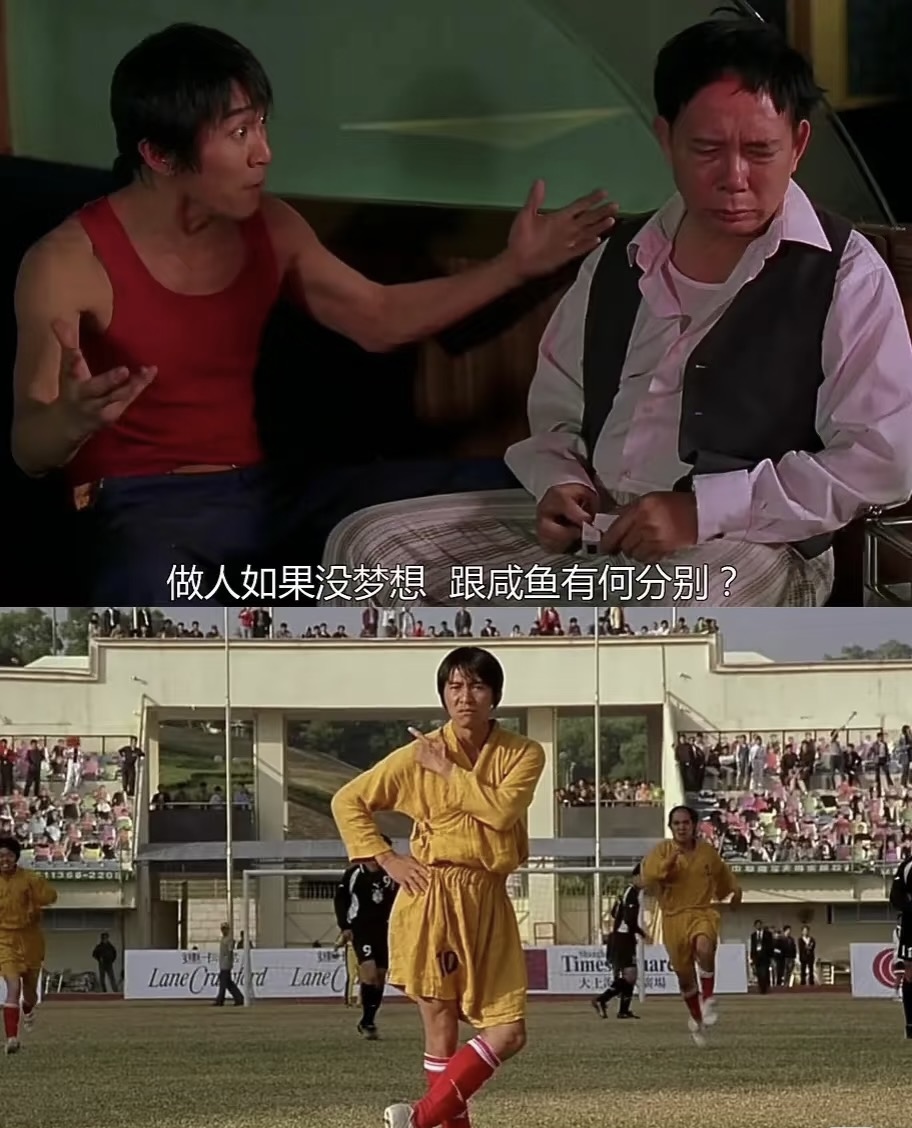

对艺术太执着:完美主义和现实的冲突周星驰拍电影特别追求完美,这也让很多人觉得他“不近人情”。他当导演的时候,不仅管演员怎么演,还经常改剧本,连镜头怎么拍都要插手。像他和王晶一起拍《千王之王2000》的时候,就因为创作想法不一样产生了矛盾。他在片场对演员要求特别严格,比如拍《少林足球》的时候,让黄一飞反复拍“铁头功”的场景,把人家折磨得都快崩溃了。虽然最后电影成了经典,但也让很多一起工作的人心里有意见。他不是故意要为难别人,而是在他心里,电影的艺术效果比人际关系重要多了,为了拍好电影,他宁愿牺牲和别人的关系。

对社会规则的反抗:不想被人情绑架,周星驰不是不懂人情世故,他是故意不按那些老一套的社交规则来。他刚进电影圈的时候,是李修贤带他的,可等他出名了,因为合约和利益分配的问题,和李修贤闹掰了,很多人就说他忘恩负义。但其实,他是底层出身,知道所谓的“恩情”有时候会变成别人道德绑架他的工具,所以他更愿意靠签合同这些方式来和人打交道,把关系分得清清楚楚。就像他和冯小刚互相客串电影,有人觉得这是在算计利益,不是出于友情,这恰恰说明他很清楚人情背后的利益交换本质。

被背叛后的信任危机和情感隔离,周星驰被身边的人背叛过好几次,这让他变得越来越封闭。他以前跟王晶讲过自己家里的私事,结果被王晶泄露出去了,从那以后,他就再也不相信别人了,觉得只有钱能给他安全感。遇到和朱茵的“捉奸事件”,还有和于文凤的财务纠纷,他都不出来解释,直接走法律途径解决。他这种不回应的态度,看着好像很冷漠,其实是他不想再被这些事情伤害,不想在情感上消耗自己。

时代和文化的影响:天才的孤独,在香港电影最火的90年代,商业化和艺术性一直在打架。周星驰的无厘头喜剧既要让观众喜欢,又想表达自己的想法,这就很矛盾。和成龙、周润发这些在电影圈靠人脉关系站稳脚跟的“江湖大哥”不一样,周星驰更相信自己的作品实力。有人说,如果他能像成龙那样情商高,说不定就拍不出现在这些经典电影了。他的孤独,既是他自己的选择,也是天才在这个世俗世界里必须要承受的。

周星驰被说“不通人情世故”,不能单纯怪他性格不好或者道德有问题,这是他个人经历、艺术追求还有社会环境一起造成的。他既是一个被小时候的经历困住的普通人,又是一个用作品反抗世俗的天才;他看着好像很会算计利益,其实又是个不肯妥协的理想主义者。就像《食神》里的史蒂芬周,一开始很功利,后来得到救赎,这说不定就是周星驰对自己和这个世界关系的一种表达。他的这种矛盾和复杂,才让他这么独一无二。