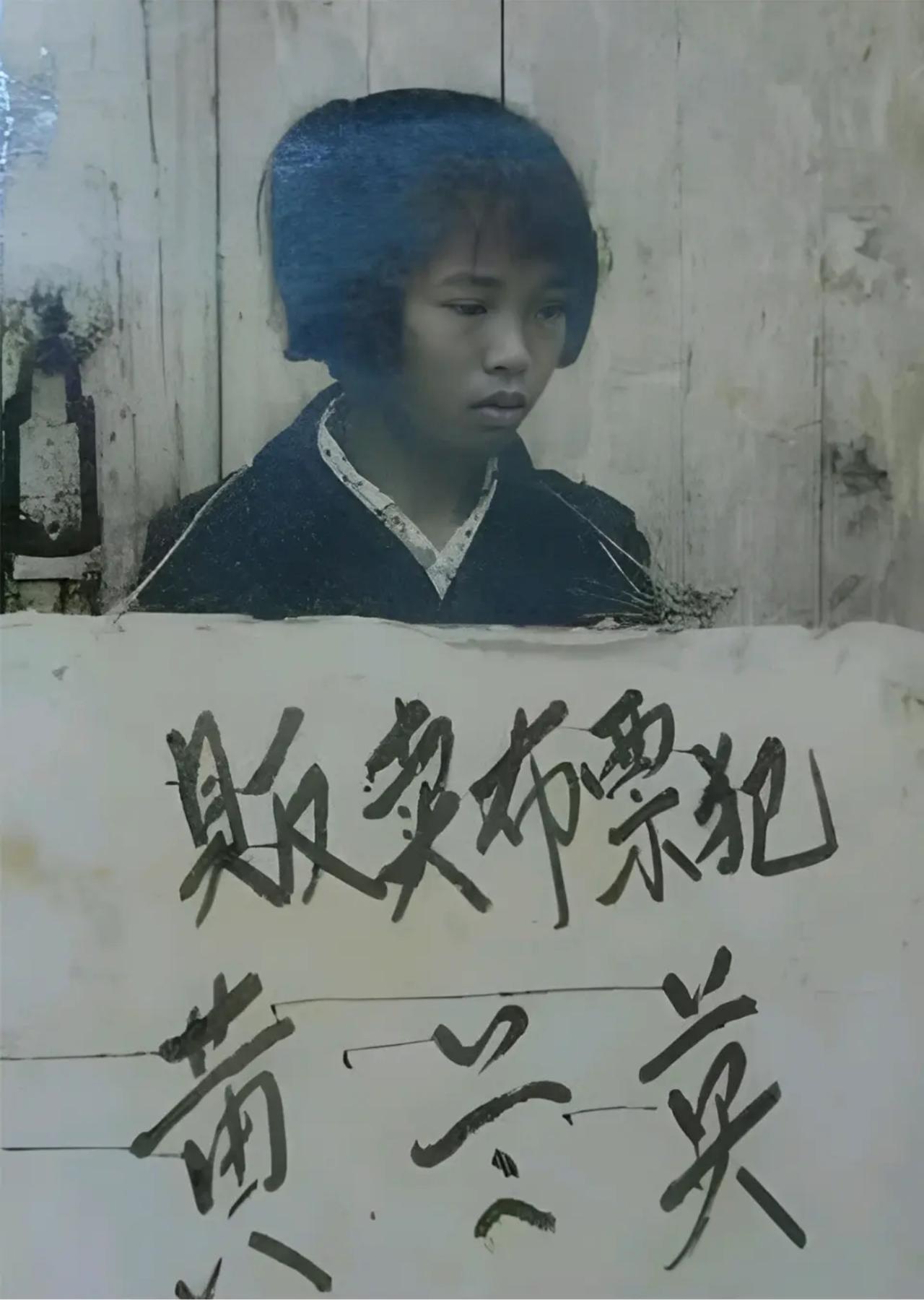

下图是六七十年代,一位名叫黄兰英的女子因倒卖布票而被抓捕的照片。当时的黄兰英年仅19岁,放在今天也就是刚刚高中毕业的年纪,但因为倒卖布票,她的余生几乎都将在监狱中度过。 很多人奇怪了:她究竟倒卖了多少布票,要被判如此重?答案有两种版本:第一种版本是2块多钱。 这种版本里的黄兰英虽只有19岁,却已经生了两个儿子,因丈夫好吃懒做,她为了换钱,将娘家人给的2丈布票以2.8元的价格卖给了隔壁村的男子。男子买到布后,听别人说2丈布在集市买只要2.6元,愤而将黄兰英告发了。 第二种版本是200多块钱。 第二种版本中的黄兰英年仅19岁,供职于一家国营纺织厂。因她家中人口众多,父母身体也不好,家里经济负担重,她的工资不足以养活一个人口众多的家庭,于是便动了歪心思,打起了倒卖布票的主意。 当时的布票是极其紧俏的东西,她偷偷倒卖了几张布票后,谋取了不少利润,之后胆子越来越大的她,多次偷窃厂里布票倒卖。 一年多后,厂里发现了异常并报了警。警方追查后将黄兰英抓捕归案,后来,身为公职人员的她被以“盗窃罪”和“投机倒把罪”,数罪并罚被判处无期徒刑。 这两种版本中,明显第二种版本更为可信。第一种版本疑点众多,第一疑点是涉案金额,第二疑点是年龄,按照当时的女性结婚年龄算,她不可能在19岁时就已生下两个儿子。 所以,第二种版本更为可信。 然而,即便黄兰英的情况是第二种版本,今世的眼光看过去,都会认为:黄兰英仅仅是卖了几张布票,也不应该被判那么重的刑。毕竟,她做的事,所构成的伤害并不大。 黄兰英所承受的刑罚如此重,与当时那个特殊的年代有关。原来,她投机倒把的当口,正值文化大改革命时期,当时的主流舆论认为:投机倒把“决不只是‘经济问题,而是关系到巩固无产阶级专政的经济基础的重大政治问题”。他们还认为,“投机倒把属于从经济上大挖社会主义墙脚,妄图颠覆无产阶级专政,复辟资本主义的罪行”。 这样的定罪法,被今天的我们称之为“上纲上线”。 与之形成鲜明对比的是,随着时代的不断发展,到八九十年代时,六七十年代的“投机倒把罪”,竟“翻身做主”成了“倒爷”。从“罪”到“爷”的转变,背后是从计划经济到“不管白猫黑猫抓到老鼠就是好猫”的市场经济的转变。 有人说六七十年代好,因为那时候,市场价格稳定;而市场经济下,由“倒爷”化身为的“经纪人”的出现,促进了市场的繁荣,也带了商品的价格哄抬,甚至市场垄断。 也有人说那个年代坏,因为它太可怕。 对此,你们怎么看,欢迎评论区留言。

路遥

六十年前代二百块钱约工人一年的工资,一天约八毛钱吧。比起现在的贪,实在冤

就爱士力架 回复 05-23 19:18

学徒工一个月20,三年出徒每月30,大多数人三十多岁了还挣每月30元,那时人们吃饭后不刷饭盆,把饭盆舔一遍,再接点热水晃晃把水喝了。

路遥 回复 就爱士力架 05-28 20:03

75年前后我们这里普工8毛一天

用户61xxx72

六十年代200多块什么概念,算金额巨大了

用户15xxx37 回复 05-23 10:53

新币旧币,貌似5万也就是5毛还是五分,总之不是五块,看过一个文章,具体不清楚了,而且19岁俩孩子很稀奇吗,

莫名堂 回复 用户15xxx37 05-23 17:19

旧币5万就是新币5块

李砖家

第一条正常

玄林一鳥 回复 05-23 16:41

对,只能说小编不太了解那个年代。

醉翁

倒卖公鸡罪

西部游侠

那个年代人民币最大面额是10元,平均月工资30元左右,可养活一家5口(饿不死的状态),最重要的不是钱,是各种票证,粮票、布票、肉票、工业票等等,没票有钱也买不到东西,因票证入刑的大有人在

用户10xxx10

作为那个年代的人,介绍一点东西。首先那时侯国家的各省市是分类的,根据各自类别决定工资多少。我知道新疆类别很高,工资标准就很高。湖北好像是六类地区。中、东部地区类别一致。60年代工厂学徒工都是统一的18元/月,二级工就要看你工作单位的辛苦程度了。一般机械加工厂二级工37元左右,我在钢铁厂,二级工是39.56元,另有2元的粮贴,再看工种有保健金(2毛4分/天)。再是技术工种(象钳工、电工)学徒是3年。熟练工种一年出徒转二级工(没有一级工)。另外国家对城市家庭基本生活有补贴政策,家庭月平均收入低于8元的,由本人提申请,工作单位工会给予补助金至8元。

用户17xxx88

厂子里没有布票,商业局才是发布票的主体,低价收购加价买出,每尺赚几分钱,投机倒把罪。

城池

现在19岁还在家里撒娇[呲牙笑]

香烟点燃寂寞

小编,你不会以为纺织厂生产布票吧?

醉翁

贩卖布票罪,硬是被作者弄成了贪污腐败