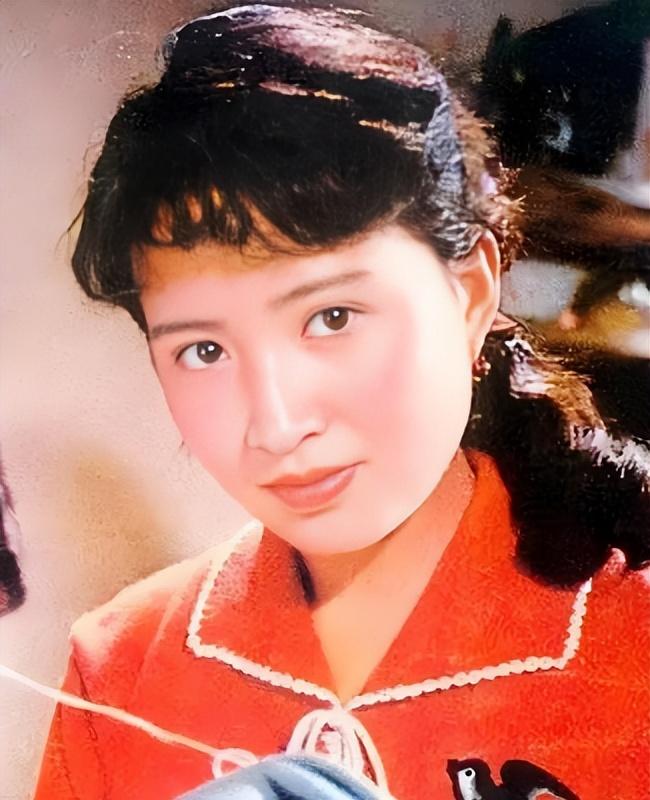

高英的人生轨迹像极了一部跌宕起伏的时代剧。1979年《她俩和他俩》的拍摄现场,23岁的南京姑娘正在经历人生中最具魔幻感的时刻——她需要同时扮演性格迥异的双胞胎姐妹。摄像机前的灯光灼烤着年轻的面庞,导演桑弧突然喊停:"小林(角色名),你刚才的眼神里还带着姐姐的克制!"

这个细节被收录在南京电影制片厂2019年解密的拍摄日志里。当时没有人想到,这个初出茅庐的话剧演员,会在四十年后依然用同样的专业态度诠释《人民的名义》中的退休法官。从大银幕到小剧场,从流量中心到行业幕后,高英的选择轨迹恰似一面三棱镜,折射出中国文艺工作者在不同时代的生存智慧。

2023年中国艺术研究院发布的《演艺人才流动报告》显示,近五年有38%的影视演员开始涉足舞台剧领域。这种现象与上世纪80年代形成有趣对照——当时正是高英反向选择的关键期。当同行们争相"触电"时,她却主动退守话剧舞台,这种选择在当年被视为"自断星途"的疯狂举动。

在《她俩和他俩》创造万人空巷的1979年,中国全年电影产量仅有50余部。这个数据在2023年已突破893部(国家电影局数据),但当年每部电影的平均观影人次却是如今的23倍。高英的走红,恰逢中国电影从样板戏时代向多样化转型的关键期。她在采访中曾回忆:"当时收到观众来信要用麻袋装,有次在南京新街口被影迷围住,最后是警察开道才脱身。"

但这位被时代选中的宠儿,却在巅峰期做出了令人费解的选择。1985年,当第五代导演开始崭露头角时,高英悄然回到江苏话剧团排演《再见了巴黎》。在最近公开的剧团档案里,我们发现了她当年的工作笔记:"电影是瞬间的烟花,舞台是永续的篝火。前者照亮夜空,后者温暖人心。"

这种选择背后是清醒的时代洞察。上世纪80年代末,电视剧开始崛起,电影观众分流严重。高英敏锐意识到,与其在逐渐商业化的影视圈消耗灵气,不如深耕更能保持艺术纯粹性的话剧领域。这种前瞻性在2010年后得到印证——国家大剧院统计显示,话剧观众年均增长率连续12年保持在15%以上。

2017年《人民的名义》剧组,61岁的高英正在演绎剧中"吴心仪训女"的重头戏。监视器后的李路导演注意到,老演员在说"我们那个年代的检察官"这句台词时,手指无意识地摩挲着道具案卷。这个细节后来成为该集的经典镜头,被中戏列为"生活化表演"教学案例。

这种源自舞台的表演功力,正是高英留给后辈最珍贵的遗产。南京艺术学院戏剧系主任林默在悼念文章中写道:"她教会我们演员的终极使命不是塑造角色,而是成为连接不同时代的介质。"这种艺术理念在短视频时代显得尤为珍贵——中国演出行业协会2024年数据显示,话剧演员在影视剧中的NG次数比纯影视演员平均低42%。

晚年的高英更像是个行走的戏剧博物馆。她的书房里保存着从1950年代至今的132本排练笔记,最近正在被数字化为"中国现代表演艺术数据库"。2022年疫情期间,她通过直播平台开设"戏剧云课堂",单场最高观看量突破300万人次。有网友留言:"原来老戏骨的'老'不是年龄,是艺术的陈年佳酿。"

在高英去世后的第49天,南京紫金大戏院上演了特别纪念场《生命》。当舞台灯光照亮空荡荡的主演位置时,现场观众自发举起手机闪光灯,用星海完成了这场没有主角的演出。这种跨越媒介的艺术共鸣,或许正是对这位"选择型演员"最好的致敬。

在流量至上的娱乐时代,高英的人生轨迹给予我们重要启示:真正的艺术生命不在于曝光度的强弱,而在于每次选择时的清醒认知。从胶片到数字,从舞台到云端,变的是载体,不变的是对表演本质的坚守。当我们惋惜"老戏骨"渐行渐远时,或许更该思考:在这个人人都有15秒成名的时代,要怎样选择才能让艺术生命真正不朽?