敦煌莫高窟的飞天形象之所以被称为“极其独特”,主要因其结合了雕塑与绘画的“薄肉塑”技法,以及由此呈现的立体艺术效果。这种技术在中国古代壁画中极为罕见,其独特性和艺术价值主要体现在以下几个方面:

1. “薄肉塑”的技法创新

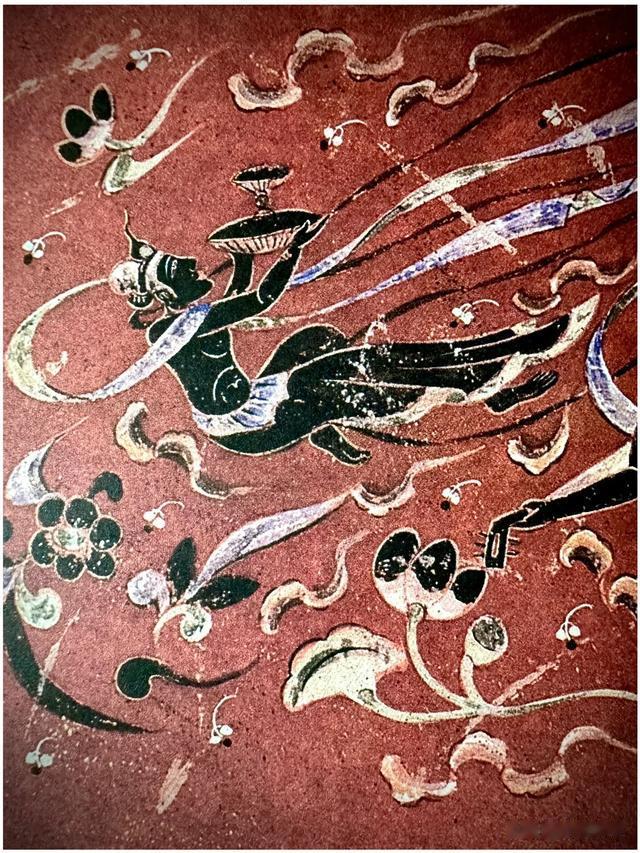

“薄肉塑”是一种介于平面绘画与立体雕塑之间的过渡性技法。工匠在壁画基底(如泥壁)上,用极薄的细泥(厚度仅数毫米)塑出人物面部、肢体或衣纹的浅浮雕结构,随后施以彩绘。这种技法既不同于纯平面的线描绘画,也不同于传统的深浮雕或圆雕,而是通过微妙的立体感增强画面的层次。例如莫高窟第321窟的飞天,面部与手臂的肌肉线条以薄泥塑出,衣带则用流畅的线描表现,形成了“肌体立体、衣纹平面”的独特视觉对比。

2. 技术与艺术的完美融合

雕塑的写实性:通过浅浮雕的立体塑造,飞天的五官、肌肤呈现出接近真实人体的微妙起伏,如眉弓、鼻梁的凸起与眼窝的凹陷,赋予形象更强的生命感。

绘画的灵动性:彩绘在薄泥表面施以晕染,既强化了立体效果(如用赭红色在颧骨处渲染出红晕),又以飘逸的线条勾勒衣带,营造出“飞天御风而行”的动感。这种“塑绘一体”的技法突破了传统壁画的二维局限。

3. 罕见性的历史背景

“薄肉塑”在唐代敦煌达到技艺巅峰,但并未广泛传播。其技术难度极高:薄泥需精准控制湿度以防开裂,彩绘需与雕塑同步设计以避免色彩覆盖立体结构。此外,佛教艺术中“不立偶像”的传统倾向(尤其早期)更推崇平面绘画,立体塑造多用于主尊佛像,而飞天作为伎乐天众,采用薄肉塑可能是敦煌画工因地制宜的创新。目前除莫高窟初唐至盛唐部分洞窟(如第220窟、第172窟)外,其他地区壁画中几乎未见类似技法。

4. **文化交融的见证

敦煌作为丝路枢纽,其艺术融合了印度犍陀罗艺术的写实雕塑传统与中国绘画的线条美学。薄肉塑飞天正是这一交融的产物:印度佛教中的“飞天”(Apsara)原为浮雕形式,传入中原后逐渐平面化,而敦煌工匠通过薄肉塑保留了立体基因,又用中国式线描赋予其“吴带当风”的飘逸,形成了独特的文化符号。

结语

“薄肉塑”飞天的珍贵性,不仅在于其跨越雕塑与绘画的技艺突破,更在于它见证了中国古代艺术家在宗教艺术中追求“形神兼备”的探索。这种技法让静止的壁画产生了“肌肤似可触、衣带恍若飘”的幻觉,成为敦煌艺术超越时代审美的标志性成就。