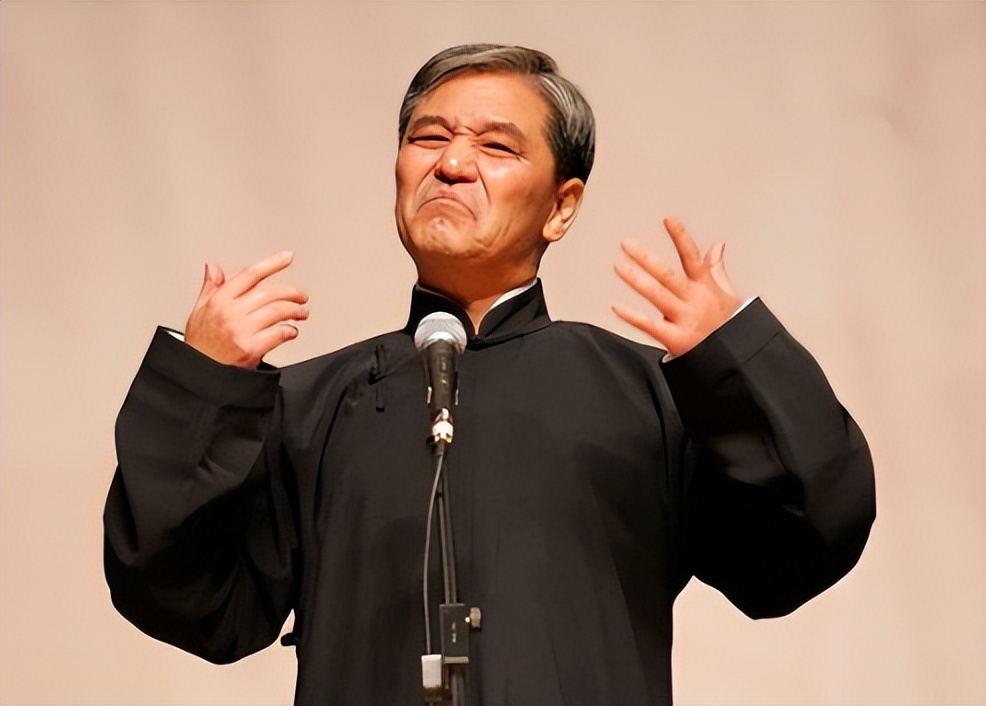

2006年央视相声大赛后台,60岁的马志明把奖杯塞进行李箱,对着镜头冷笑:“这玩意儿不如我爷留下的醒木实在。”这句话让他在同行中树敌无数,却让观众记住了这位宁可不要虚名也要说真话的“相声界最后清流”。

天津睦南道的老宅院里,5岁的马志明蹲在葡萄架下,偷听父亲马三立与侯宝林切磋《开粥厂》。出身相声名门的他,从小浸淫在“万人迷”李德钖、“小蘑菇”常宝堃等大师的掌故里,却偏要报考天津戏校学武花脸。直到1960年马三立被下放农村,20岁的马志明才接过祖传的折扇,在田埂上给老乡表演《报菜名》。

特殊年代结束后,马志明在天津曲艺团打了五年杂工。当同龄人忙着拜码头认师父时,他默默整理出87段濒临失传的传统相声。1981年与杨少华搭档登台,对方临时改词抢风头,他下台后撂下狠话:“捧哏不是电线杆子,下次再改词您自个儿说单口!”

1993年相声界重启拜师传统,47岁的马志明却陷入尴尬——按辈分需拜“寿”字辈前辈,但健在者仅九十高龄的郭荣启。侯宝林出面斡旋“代拉师弟”,他却在拜师宴上嘀咕:“摆知花的钱够买三台彩电了。”这句话得罪了整个侯派,却让观众发现这位名门之后竟如此“不讲究”。

杨少华带着儿子杨议登门拜师,他闭门谢客:“收了你等于认你爹的师承,这事儿不地道。”其实真正原因藏在1985年全国相声大赛:杨少华在台上疯狂加戏导致《五味俱全》名落孙山,马志明自此立誓“宁可无徒,不教戏油子”。唯一亲传弟子黄族民,是他手把手教了十年的业余爱好者。

2003年央视相声大赛成为马志明的“照妖镜”,带着打磨两年的《纠纷》参赛,却因三年前质疑评奖黑幕被“特殊关照”。当获奖名单揭晓,他拉着黄族民转身就走:“咱回茶馆演,那儿观众不戴有色眼镜。”后来郭德纲在《论相声五十年之现状》中致敬:“马先生的段子经得起刨,每个包袱都有师承来历。”

如今的马志明仍活跃在天津小剧场,观众总能见他拎着印有“马三立故居”的保温杯上台。当同行在综艺里插科打诨时,他坚持不说网络流行语:“老祖宗传下来的‘倒口’‘贯口’够使一辈子。”有年轻演员蹭热度要拜师,他指指墙上祖训:“马家收徒有三不收:心不静不收,艺不精不收,德不厚不收。”

从拒绝春晚邀请到痛批“公式相声”,这位“少马爷”用半生证明:真正的清流不是与世无争,而是明知浊浪滔天,仍敢逆流而上。