今年是丝路申遗成功十周年,澎湃新闻“天山丝路行”栏目在新疆维吾尔自治区文物局的支持下,近期陆续走访新疆天山沿线的文化遗址,寻访散落在丝路的人文艺术的点滴,见证西域之地的苍莽与辽阔。除系列视频外,今天起陆续刊发此次寻访的笔记、速写、摄影等,是为”天山丝路散墨”。

达坂城的风

从乌鲁木齐驱车往吐鲁番去,博格达峰一直如影相随,时隐时现,清奇峻秀。

博格达峰其实很远,近的是时断时续的荒滩,长长远远的戈壁。

还有,巨大的风。

居然有那么多的风力发电机,尤其是丝路重镇达坂城附近,荒漠之上,成千上万台风力发电机擎天而立,密密麻麻,如巨大的电扇,迎风飞旋,那样一种气势,若千军万马然,映衬着高远的雪山,蓝天、白云,天地大美与人力伟岸处,让人莫名感动。

达坂城附近的风力发电机

风的呼啸声渐大,吉普车似乎略略偏了一下,有点摇摆,把握方向的新疆摄影家刘欢迎60多岁了,老到而笃定地握紧了一下方向盘,调慢了速度,安慰我们说:“到达坂城三十里风区老风口了,风大了,不过这风也没啥事,风力真正最大时,飞砂走石,汽车是要停在路边的避风港,绝对不能开的。”

路边确实有专设的避风港——其实就是面积比较大的停车区,且有挡风板与房屋。

据说,风大时,达坂城的小学生步行上学时,书包内会装上几块石头以增重,防止被大风刮走。当地民谣有:“达坂城,老风口,大风小风天天有,小风刮歪树,大风飞石头。”

更甚者,十多年前,一辆由乌鲁木齐开往阿克苏的5807次火车曾在这里被掀翻,12级以上的大风裹挟着砂石,居然,硬生生将11节车厢吹得脱轨……

从没想过,达坂城的风居然如此之大,如此之狠,如此,让人心惊。

对于达坂城,因为儿时喜欢的那支《达坂城的姑娘》,莫名其妙其实一直有着白描般的印象,感觉那是一个明朗欢快的小镇:长辫子大眼睛的维吾尔姑娘,勤劳朴实又不无幽默的巴郎子,甩起的鞭子,尖利的唿哨,颠簸的马车,大而甜的西瓜,奇特的婚俗……

——一切其实只是想象,车,并没有停。

达坂城于我,只是高速公路边的惊鸿一瞥,路过而已。

《达坂城的姑娘》是王洛宾整理的,其中有一句:“要是你要嫁人,不要嫁给别人,一定要你嫁给我。带着你的嫁妆,带着你的妹妹,坐着那马车来”。

嫁人为什么要带着妹妹?这儿时的疑问,到现在,也没有个答案。

火焰山

盛夏酷暑,气温最高的当然不是所谓重庆武汉之类的“四大火炉”,而是吐鲁番火焰山——山脚地表温度最高82℃,放枚鸡蛋,肯定熟了。

人,能在那里呆着吗?

回答是:当然!

而且,火焰山的游客还不少,据说不少是为了祛湿、祛痘,火焰山边的沙坑,坐之躺之,驱湿寒第一,几成网红。

酷暑时节,吐鲁番其实极少下雨,但奇怪的是,仿佛铁扇公主专程为我们用芭蕉扇扇过了一般,动身去吐鲁番前,居然下起了大雨,而且,甫抵吐鲁番,雨停了。

空气里,透着一种清润,以及,似有若无的葡萄香甜味儿,前来迎接的当地摄影家黄彬、曹丽笑言:“这场雨太罕见了,像专为你们接风洗尘似的。”摄影家们兴奋得像个孩子,开始想象雨后黄昏的交河故城,巨大的废墟间,那片从未想象过的清透光影。

毕竟下过了雨,经过火焰山时,遥望着那片巨大红褐色山体,似乎重新燃起的火,无一丝的绿,无数条褶皱狂野着朝下伸展,若火舌然,直探地层。

气温大概不会再是穷凶极恶的82℃了。

从车窗瞥一眼,几只骆驼,安然躺在景区入口处的地面,正酣然入梦。

“一到新疆就什么病都没了”

冯其庸先生83岁时带着相机行走新疆丁和摄影

“一到新疆就什么病都没了。”

——这是冯其庸夫人说冯其庸先生的话,形象。

老人对新疆的思之切、爱之深以及寻访时的全神专注,尽在此句。

我个人的感受,则是“一到新疆就心胸为之一张,元气满满”,换言之,到新疆,其实是生命中的充电,是可以真正与天地精神往来的。

对久居江南者来说,一到新疆,湿气尽退不说,尤觉天地的阔大、苍莽与心灵的大自在。

一切都是大气的,小到买水果与菜,那也是论公斤的,绝不论斤。

沉迷于西域摄影的摄影家丁和是龟兹研究院特约研究员,他说,一到新疆,他就有着使不完的劲。

眼见为实,此非虚语。

一个黄浦江畔的上海人,受冯其庸先生引导与影响,数十年来,梦牵魂绕着西域古迹摄影,念之在兹,让人感慨。

这一次,是丁和第46次入疆,扛着数十斤重的巨型大画幅相机与设备,背着Ebony8×10的巨型底片,行走在新疆古迹间,身材伟岸的他,一身的汗水,一身的精神。

丁和是“天山丝路行”的策划者之一,其实,追溯这一策划的源头,还是与“一到新疆就什么病都没了”的冯其庸先生有关。

丁和爱开玩笑,极有老人缘,没大没小,允称上海滩名副其实的“泡老高手”,与冯其庸、饶宗颐、季羡林、贺友直等一代大家都有忘年之深交,这些名家给他题的那么多书迹,赠他的大大小小的画,或直接或间接支持他的摄影展,皆是明证。

冯其庸先生晚年追溯东西方文化交流的源头,有感于玄奘与《大唐西域记》的研究,包括克拉珀罗斯、儒莲、伯希和等所撰西域典籍,痴迷西域文化、丝绸之路和玄奘取经之路,以八旬高龄携带相机,十多次来到新疆,三上帕米尔高原,两度穿越塔克拉玛干沙漠,且绕塔里木盆地一圈,记录和探寻他的学术研究,甚至,经多年考证,在海拔4700米的明铁盖达坂发现并确认了玄奘取经回国的山口古道,立碑为记。

如果不是真正的热爱,何至于此?

2005年,冯其庸先生(右)和丁和(左)在新疆罗布泊

丁和记录拍摄玄奘之路是就是因为冯其庸的推荐与建议,2005年他跟随83岁的冯其庸到罗布泊考察,探考玄奘之路,冯老有《八声甘州》词记之,其中有,“有良朋、危途险峰,历巉岩,犹似御轻驺。终尽把,山川灵秀,珊瑚网收”。

旅途之间,倘若说起冯其庸先生,前一刻正没大没小开玩笑的丁和会立刻正色,满是崇敬。他说他所熟悉的冯老,是背着相机的,有着深沉西域情怀的冯老:“还记得他当时带着两台相机,三个镜头,可谓长枪短炮、装备齐全。相机,他是不假他人之手的,始终挎在自己胸前。右手总是紧紧握住机身,仿佛随时警惕着,怕漏了什么值得记录的珍贵影像。胶片同样也是自己卸自己装。入夜,年轻人在累了一天后都沉沉睡去了,冯老却还在灯下做着一天的笔记。”

斯人已逝,笔墨仍在,光影仍在。

行走也仍在。

一曲哀弦是火州

吐鲁番行程太紧,到底没去玄奘行经处的高昌故城。

不过也算不上遗憾,毕竟去过。

想起七八年前的那次高昌故城之行,似乎是暑热时的正午,随意走一下,全是汗,偌大的故城,若蒸笼一般,四处皆热,几乎无人。

然而临别高昌时,居然在一处残墙背阴处,偶遇一位维吾尔老汉。

老汉戴着四角小帽,面部堆满皱纹,若刻若雕,光着脚,随意坐在一块方毡上,托着一把弦子乐器——也许是热瓦普,面前有一个硬纸盒与汉字纸片——“十元钱一次”。

便放下一张十元纸币。

老人看一眼,点一下头。

——只一瞬间,苍凉悠远的弦声与沙哑的歌声便在土墙边升起,攫着你,和着他,一起悠游,发散,生长,缠绕,然后,被抛出很远,很远……老人就那么孤独地席地而歌,信手而弹,天地为幕,无所顾忌,自在率性。

弹唱了很久,生命中那么多的独白、悲凉、柔软,与旷远,似乎都满腔满肺地倾诉出来。

听了很久。

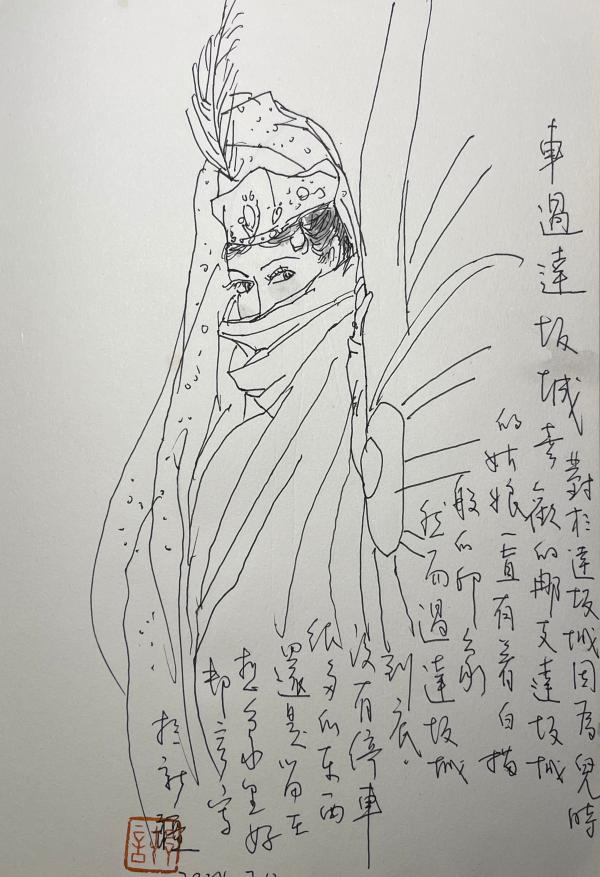

速写《高昌弹弦者》顾村言

印象里的高昌故城,面对那些断壁残堞,居然没再记住那些历史的纷斗与往事,只记住了那位孤独的老人,弹着他的弦子,仿佛代言着高昌故城与人间大悲,无日无夜。

天地之间,惟余乐音,孤远,苍莽。

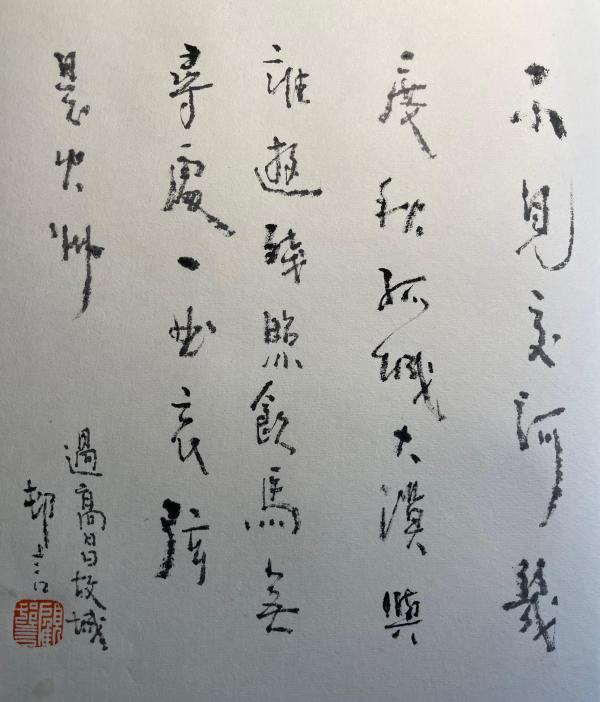

回来诌了一些句子,其一《过高昌》:

不见交河几度秋,孤城大漠与谁游。

残阳饮马无寻处,一曲哀弦是火州。

《过高昌》

交河,或者黄昏

访交河,宜黄昏,残照。

“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多……”唐代李颀眼中的交河,野云万里,雨雪纷纷,风沙凄暗,胡雁哀鸣,还有,巨大的寂静与苍茫,悲天悯人的感慨。

交河当然是属于大悲的——那是吐鲁番雅尔乃孜沟两河相交处一片危崖峭壁上的古址,形若扁舟,孤系水间,城下皆深沟。

《汉书》载:“车师前国,王治交河城,河水分流绕城下,故号交河。”

交河城始建于公元前2世纪,从始建到废毁,经历了1600多年。出土的黄金颈饰、唐代器物等,均可见当时城市的繁华。经历了车师王国、汉王朝、高昌国、唐代西州、高昌回鹘、元代……直到明初,方告毁弃。

到吐鲁番前,从事新疆考古与研究六十余载的王炳华先生赐赠新著《翰海行脚》,对于交河,书中有专文结合考古文物详加考证,对于交河之成废墟,王炳华先生记有:

最后使交河毁灭的,还是14世纪80年代中发生的宗教战争。1383年,察合台汗黑的儿火者派兵攻破高昌、交河,强迫当地居民放弃传统的佛教信仰,改宗伊斯兰教。此后,交河逐渐废毁。明永乐十二年(1414),吏部员外郎陈诚衔命西使,途经吐鲁番,来到交河古城,当时这里已是废墟一片。他在留存至今的《崖儿城》一诗中,感慨万千地写道:“沙河二水自交流,天设危城水上头。断壁悬崖多险要,荒台废址几春秋。”

交河古城历史上曾经有过的辉煌,至此确已画上了大句号。

佛教,曾是西域居民的主要信仰,仅以交河故城现存遗址而言,佛教建筑可占整个建筑遗存的八九分之一……那些持续千年的念佛声,已消逝六七百年了。

想起西域六七百年前的宗教变化,想起克孜尔、柏孜克里克那些壁画被涂抹与破坏背后的屠杀,想起至今以宗教之名仍在持续的战争与屠杀……似乎也只能如右军一般慨叹:奈何,奈何……

水墨速写《雨后交河》局部顾村言

犹忆多年前第一次到交河,从南门而入,经过绵延起伏如丘陵状的遗址,狭窄的巷道,弯弯曲曲,官署,地下庭院……都算平和。然而到将近深壑时,面对一片倏然而来的黄昏巨大光影,斜斜洒落在废墟间,远山如眠,一时竟如遭巨大的撞击,竟什么话也说不出。

呆呆立在那儿,怔了许久。

天地之间,一片孤寂。

也只有无言,那片落日熔金间的巨大废墟,一种天地的阔大与苍莽处,似乎有一种巨大的气场,欲攫人而去。无论是车师前部王都,唐安西都护府与西州交河县,高昌回鹘王国的种种……皆云烟消散,惟余废墟。

历史是什么呢?那些存在过的生命,到底去哪里了?莫名就起一种生命的敬畏与辽阔之感,且有一种远古巨大的苍凉。

鬼使神差一般的黄昏与梦境。

那次临别交河,竟听闻九寨沟地震的消息,抬眼看天,一轮巨大的圆月。

此次到交河故城,仍是黄昏,惟心境早已不同。

丁和背着大包小包,满头大汗,从南门一路步行至婴儿墓附近,在一处步道选好位置,那里视野极其开阔,2005年交河大雪,正在乌鲁木齐的丁和也专程赶到交河,就是在那里留下了他引以为傲的摄影《雪压交河》。

《雪压交河》丁和摄影(2005年)

《交河故城》摄影丁和

已经是下午七点多,交河故城的光线正好,摄影家感叹说:“到交河故城至少七八次了,从来没遇上过能见度如此清晰的,真要感谢这次吐鲁番的雨,才见到如此清透的交河故城。”

吐鲁番摄影家黄彬也在感慨这样的好天气。

天气确实是好,凝望故城,一切都是现实着的,写了几纸速写。有孩子在步道上扔着玩具,脸上被晚霞映得红通通的。

第一次相遇交河的恍惚与梦境,似乎全然不见。

水墨速写《雨后交河》顾村言

直到临别交河时,黄彬说起他多年前在交河所拍的两张照片,读之有些恍惚。

仿佛传奇。

那是两张相差数秒同时按下快门的照片,同一处景物,一个是纯粹的断壁残垣,一个乍看相差无几,然而中间那片巨大的土堆间,居然可以清晰地看到——一对升腾起的古装男女之形,男者高冠,女者衫襦、长裙,相互牵手对视,若轻烟般,透明着,似有若无,读之有薄薄的凄美。

《交河故城》局部摄影黄彬

《交河故城》局部(中间可见人形轻烟)摄影黄彬

有些奇怪,翻出第一次到交河记下的一些长短句,与之对照,竟如写实一般:

穿越千年,那片巨大的废墟

若有轻烟

就那么彼此望着

通体透明的无力

交河或者黄昏,已然远逝

2024年处暑前,记于三柳书屋