那些年,我们曾经追过的“超长待机”动画

“我是要成为海贼王的男人!”

1999年,《海贼王》动画开播,连载至今已突破1000集;《火影忍者》疾风传打了15年;《名侦探柯南》的“小学生”还在用麻醉针破案……这些动辄几百集的长篇动画,曾是无数80、90后的青春记忆。

但不知从何时起,新番列表里几乎清一色是12集“季番”,连24集的半年番都成了“奢侈”。《鬼灭之刃》《咒术回战》等爆款纷纷切割成多季播出,观众直呼“不够看”。

为何日本动画从“马拉松”变成了“短跑”?

背后藏着一场产业革命——

一、风险太高?制作委员会模式下的“生存游戏”

上世纪90年代前,动画靠玩具商和电视台“包养”,《高达》《奥特曼》等年番本质是“卖塑料模型的广告”。

而如今,“制作委员会”模式成为主流:出版社、平台、广告商等多家公司共同投资,按比例分账。

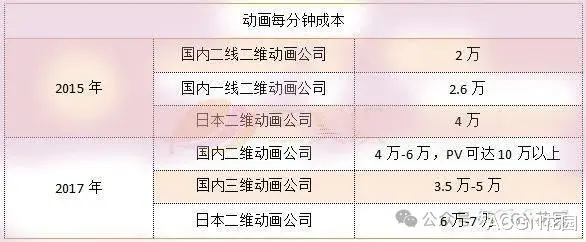

风险分摊:12集动画平均制作成本约2亿日元(约1000万人民币),而年番成本高达10亿+。短篇可快速通过BD销量、海外版权回本,长篇一旦扑街,所有资方血本无归。

灵活试水:动画成了“市场探测器”。比如热门动画《间谍过家家》同样是先做12集试水,大爆后立刻宣布制作续作;若反响平平,也能及时止损。

二、动画=广告?商业逻辑的致命转型

你可能想不到,现在70%的TV动画,本质是“原作宣传片”。

轻小说/漫画的“嫁衣”:1季动画足够带火原作。《孤独摇滚》动画播出后,漫画销量暴增10倍;《关于我转生变成史莱姆这档事》动画化直接让小说登顶畅销榜。

跨媒体收割:手游、周边、演唱会才是真金白银。《偶像大师》《LoveLive!》靠单季动画引爆企划,后续通过音乐CD、线下演出疯狂变现,根本不需要“拖剧情”。

三、观众变了?碎片化时代的“追番经济学”

当Z世代刷着抖音、看着直播长大,他们的耐心只够给“3秒吸引眼球,12集讲完故事”的动画。

快节奏需求:AnimeTrending调研显示,超60%观众厌恶“注水剧情”,更爱《赛马娘》式的单季高能叙事。

平台革命:Netflix、B站等流媒体崛起,观众不再守着电视周更。一次性放出12集、全球同步上线,短篇模式更适配“会员制追番”。

四、不是所有动画都“短命”:例外与挣扎

子供向常青树:《宝可梦》《哆啦A梦》仍需年番维持儿童市场,毕竟玩具销量要靠长期曝光。

IP巨头的“分季套路”:《鬼灭之刃》用“TV+剧场版+续作”拆分内容,既维持热度,又降低制作压力。

硬核制作的代价:《进击的巨人》最终季被拆成16+12集,制作周期却长达4年,MAPPA画师崩溃吐槽:“做长篇是在燃烧生命!”

短的不是动画,是时代

从年番到季番,变的不仅是集数,更是整个产业的生存逻辑

风险、效率、流量,正在杀死“长篇叙事”的浪漫。

但或许,这也是最好的时代:更多小众作品能以12集争夺机会

而神作仍能用“多季连载”封神。

互动话题:

你更怀念长篇动画的陪伴感,还是喜欢季番的紧凑节奏?

评论区聊聊你心中的“白月光”动画吧~