前言

1582年,大明首辅张居正病逝。不到两年,抗倭名将戚继光被贬广东,三年后郁郁而终。同一时期,辽东总兵李成梁却稳坐边关三十年,家族子弟五人封侯,成为万历朝最耀眼的将门。

论战功,戚继光扫平倭寇、重修长城、整顿军备;论能力,他创"戚家军"、著《纪效新书》,堪称军事改革家。为何万历皇帝宁用"养寇自重"的李成梁,也要废掉这位民族英雄?

答案藏在三个关键词里:张居正、驿站海狗鞭、帝王心术。

一、戚继光的崛起:张居正一手打造的军事王牌

1. 从山东卫所到蓟州总兵

1553年,26岁的戚继光还是山东登州卫的普通军官,最大的烦恼是卫所兵"见贼即溃";

1555年,倭寇肆虐东南,戚继光在浙江义乌招募矿工,练就"戚家军";

关键转折:1567年,张居正掌权后,将戚继光调往蓟州防御蒙古,并给予"要钱给钱,要权给权"的支持。

数据对比:

戚继光镇守蓟州16年,蒙古人不敢犯边;

李成梁在辽东30年,虽斩首万余级,但女真部落努尔哈赤正是在他眼皮底下壮大。

2. 张居正的"军改试验田"

财政支持:蓟州军饷从不拖欠(同期九边其他地区常欠饷数年);

人事特权:戚继光可自主选拔将领,甚至破格任用弟弟戚继美;

技术革新:大规模装备火器,修建空心敌台(长城防御工事)。

张-戚组合的效果:

东南倭寇绝迹,北方蒙古臣服;

但这也埋下祸根——戚继光被打上了深深的"张党"烙印。

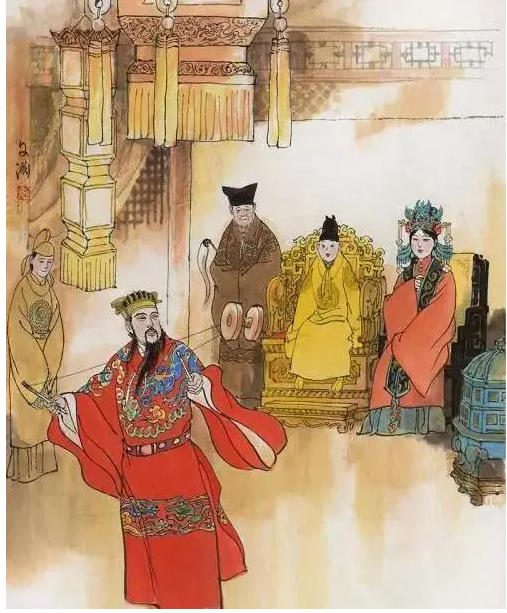

二、致命污点:六百里加急送海狗鞭的政治灾难

1. 超越底线的"报恩"

1578年,张居正因纵欲过度需要壮阳药,戚继光竟动用:

水师战舰:派战船在渤海湾捕捞海狗;

驿站驿卒:用传递军情的六百里加急,将新鲜海狗鞭送往北京。

类比现代:相当于军区司令用军用直升机给领导空运保健品。

2. 万历皇帝的视角

军队私有化:帝国精锐竟成首辅"家丁";

情报系统滥用:驿站是国家神经中枢,却被用来拍马屁;

政治站队:张居正倒台后,戚继光仍不"划清界限"。

对比李成梁:

李成梁也贪污军饷、杀良冒功,但所有"脏事"都为自家利益,从未替文官集团服务;

万历可以容忍军阀化将领,但绝不能接受军队效忠文官集团。

三、帝王心术:为什么李成梁能善终?

1. 李成梁的"养寇自重"策略

数据:任辽东总兵30年,报功"斩首万余级",但女真部落越打越强;

操作:

对弱小部落赶尽杀绝(如王杲部);

对潜力股(努尔哈赤)刻意扶持,甚至帮其统一建州女真。

结果:朝廷不得不长期依赖李家镇守辽东。

2. 万历的权衡

戚继光:能力太强+张居正余党=必须清算;

李成梁:

能力够用(能维持辽东不崩盘);

无文官背景(不会与皇权对抗);

家族势力可控(儿子李如松等需靠朝廷封赏)。

典型案例:

1592年宁夏哱拜叛乱,万历宁可启用已退休的李成梁之子李如松,也不用戚继光旧部;

1601年努尔哈赤崛起,李成梁竟主动放弃宽甸六堡,朝廷却未深究。

四、历史启示:封建皇权下的武将生存法则

1. 戚继光的悲剧根源

政治幼稚:误以为"精忠报国"就能无视站队;

道德洁癖:张居正死后拒绝落井下石,反而激怒皇帝;

制度缺陷:明代文官压制武将的祖制,注定"军功再高也是奴才"。

2. 李成梁的生存智慧

制造不可替代性:让朝廷觉得"辽东离了李家就乱";

利益捆绑:贪污的每一两银子都分润皇帝亲信(如太监张诚);

切割风险:所有"养寇"行为都可推给"边情复杂"。

对比二人结局:

戚继光贬谪广东,1585年贫病而死,葬礼冷清;

李成梁90岁高龄去世,追赠宁远伯,五个儿子全部封侯。

结语:封建皇权下,没有单纯的英雄

戚继光的悲剧告诉我们:

在帝王心中,忠诚永远比能力重要——哪怕这"忠诚"只是表面文章;

功高震主不如可控的平庸——李成梁的"养寇"恰恰让皇帝安心;

站错队的代价远超战场失败——张居正改革派倒台那一刻,戚继光的命运就已注定。

当我们在杭州戚公祠凭吊这位抗倭英雄时,不应只记得"封侯非我意,但愿海波平"的豪迈,更要读懂他晚年"知我者,其惟春秋"的悲凉。