在六朝文物中,南京出土的东晋、南朝墓志无疑有着非常高的研究价值。近日,南京市博物总馆编著的《贞珉流徽——南京出土东晋南朝墓志》面世,通过南京地区出土的53通墓志,印证史籍文献里的风云际会,并为研究六朝文学、文字与书法艺术提供了珍贵依据。该书主编、南京市博物总馆邵磊研究员对此进行了深入解读。

“墓志”二字首现铁心桥南朝墓

墓志,是置于墓圹范围内的祔葬品,通常为砖石材质,其上书镌逝者姓名、生卒、乡贯、家世、婚宦、德行等相关信息。因其材质、形制与书镌文字体例、内容反映了葬俗变迁,蕴含重要社会历史信息,历来受到研究者的重视。

据邵磊介绍,中国古代“志墓”的习俗可追溯至先秦至秦汉时期的铭旌,即便是当时的刑徒砖瓦,其上镌刻的文字通常也包含了犯人这一特殊身份者的姓名、乡贯与亡故时间等内容。到了汉代,随葬的木质或陶质的告地册,成为内容更为详尽的“志墓”之物。比如南京江宁湖熟砖瓦厂汉代朱建墓即出土了一墨书告地册,上书墓主的生平、生卒年月、籍贯、事迹和下葬年代。由册文可知,墓主朱建为丹杨郡胡孰都乡安平里人,曾在东汉永平八年为书佐。此外,东汉以来在墓室内镌刻的题榜及出自模印的砖铭,也多属“志墓”的遗存。

尤其值得一提的是,墓志的大量出现还与曹操有着密切关系。其时,为杜绝虚浮奢靡之风,曹操“下令不得厚葬,又禁立碑。”原本植立于墓冢前、属于碑刻大宗的神道碑,随之进入墓冢下的玄室之内。

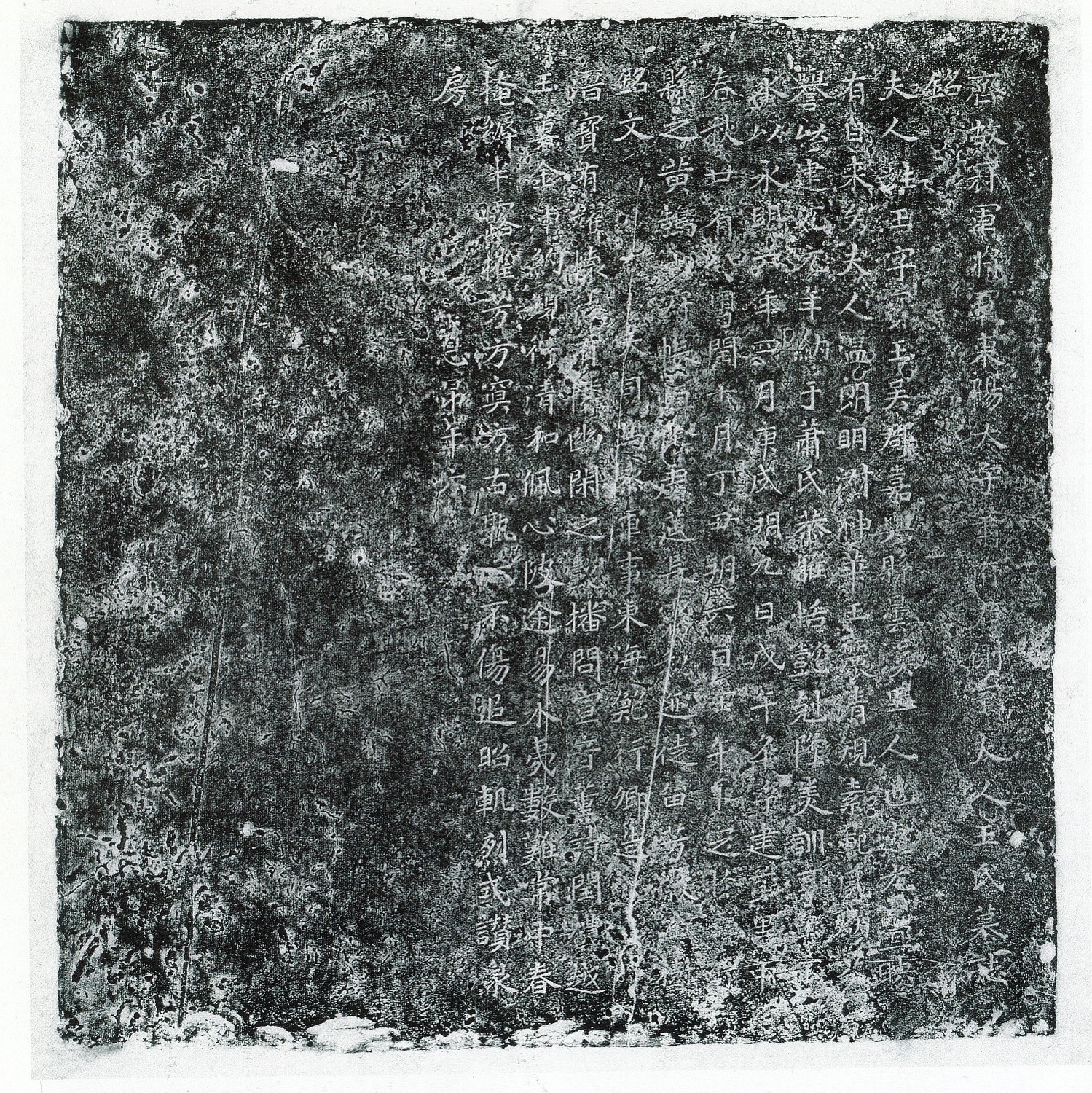

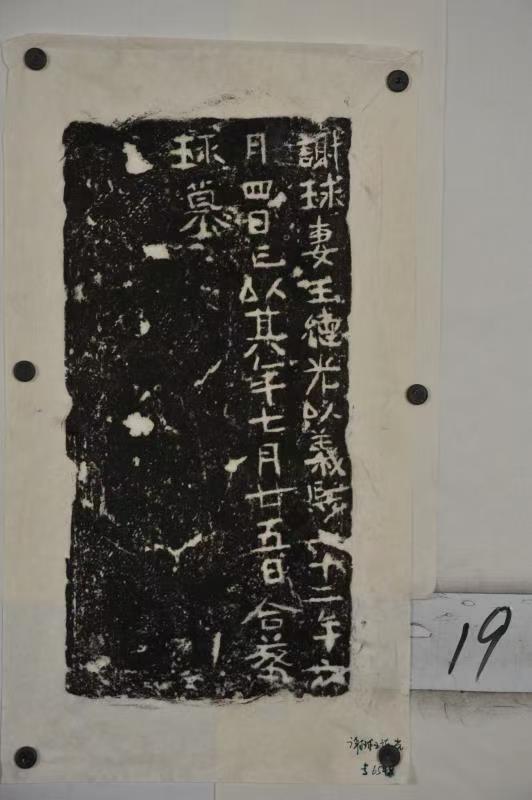

1987年,南京铁心桥大定坊司家山一座南朝砖室墓内出土了6方墓志,志文内容先后相续“合为一体”,墓志正文前分两行镌刻“宋故海陵太守散骑常侍谢府君之墓志”,即“谢珫墓志”的首题。在邵磊看来,这是中国古代墓志最早自己称自己为墓志的实例。自此,墓志这个名称得以固定并沿袭下来。

记录东晋南北士族通婚现象

东晋、南朝时期的墓志,往往涉及当时的政治经济、社会生活乃至文化艺术等诸多层面,堪称是内容宏富、包罗万象的第一手史料的宝库。

东晋时期,自汉魏以来形成的门阀制度达到顶峰。在这一制度背景之下,贵族都非常注重婚姻对象的社会地位,东晋至南朝刘宋初的墓志,即非常热衷铺叙家族的谱牒与婚聘。

据邵磊介绍,南京北郊象山出土东晋琅琊王氏王彬一支自夏金虎以降三世家族成员的墓志,便无巨细地记载了东晋琅琊王氏与彭城曹氏、济阳丁氏、长乐冯氏、庐江何氏、南阳刘氏、济阴卞氏、西河宋氏等高门联姻的情形。南京南郊铁心桥司家山东晋、刘宋陈郡谢氏的谢攸一支,从谢珫、谢球至谢温的两世家族成员的墓志,更是不避琐细地记载了陈郡谢氏与中山刘氏、琅邪王氏、颍川庾氏、谯国桓氏、陈留阮氏、河东卫氏、太山羊氏、陈郡袁氏、东阳殷氏、高平郗氏等旧族通婚的概况。

最为引人注目仍是刘宋永初二年的谢珫墓志。其墓志全文达681字,不厌其烦地讲述了墓主爷爷、爸爸、兄弟姊妹、子女的婚聘、官位等内容。

此外,在永嘉南渡之初,东晋丞相王导为了笼络南方豪族,以巩固在江左建立的流寓政权,一度倡导南渡的北方士族与南方豪族通婚。据墓志记载,王导的侄孙王闽之的妻族为吴兴施氏;南朝刘宋时的宋乞墓志也记载了晋末宋初陈郡阳夏士族宋乞及其一女二子分别与南方丹阳郡丁氏、黄氏、王氏、陈氏通婚的情形。不过,在根深蒂固的门阀观念的作用影响之下,南北通婚的施行并不顺畅,而且“东晋至刘宋时的南北通婚,大抵限于南渡的次等士族或甲族名门的庶出子弟。”邵磊说。

引发《兰亭序》墨迹真伪之辩

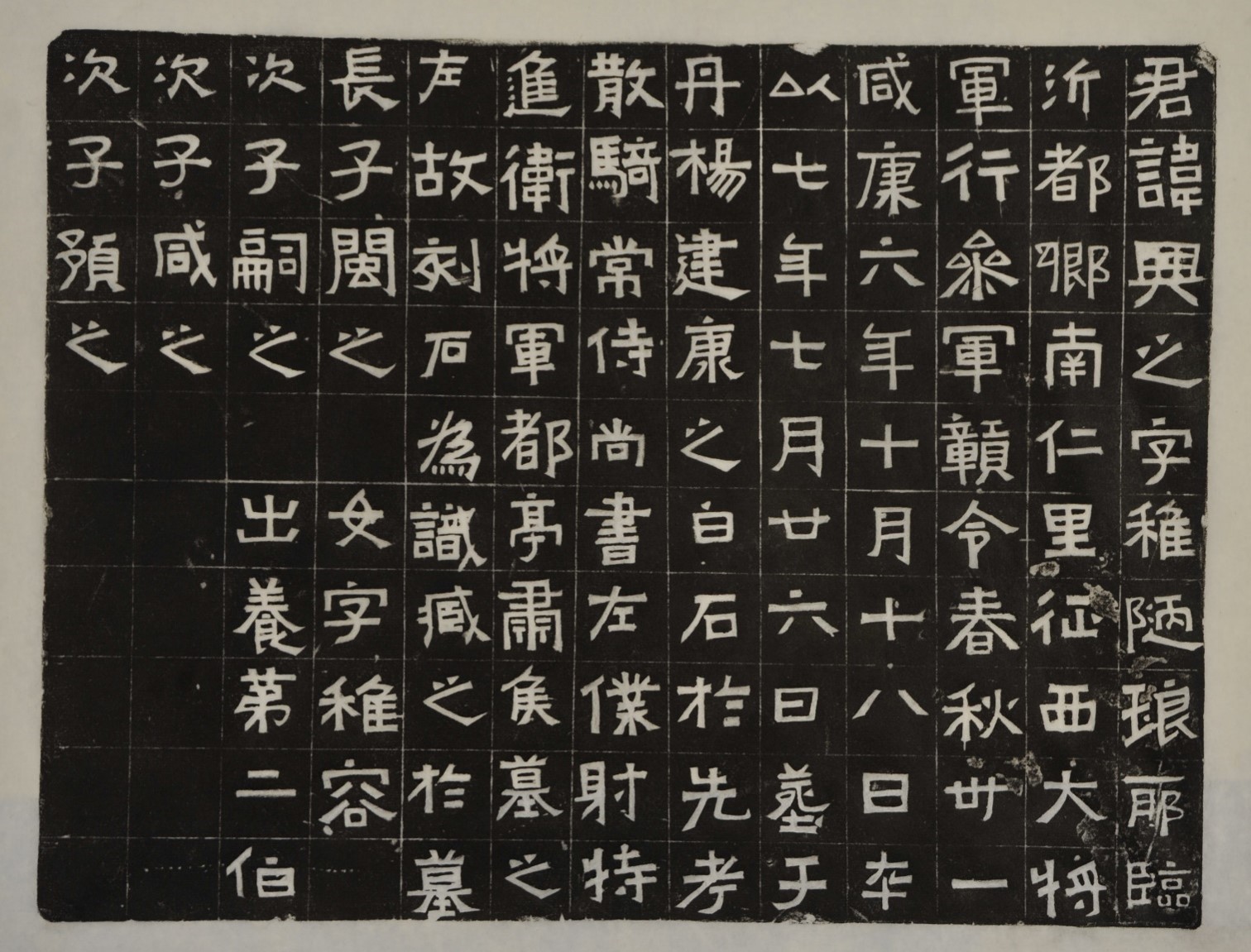

上世纪五六十年代,由南京市文物部门考古发掘出土的东晋高门士族琅琊王氏与颜氏、陈郡谢氏家族的墓志,一经披露即引发社会各界关注。这其中就包括于1965年出土的一通王兴之夫妇墓志。中华人民共和国成立后第一次书法大论战即由此拉开,并延续至今。

邵磊介绍,其墓志两面镌刻有文字,正面为楷书,字体规整而不刻板,凝重而有韵致;其楷体点划之间、转折之处仍留有汉代隶书的遗韵。由于其墓志志文隶书笔意显著,郭沫若等学者即对同属琅琊王氏子弟的“书圣”王羲之在书法史上的千古名迹——《兰亭序》墨迹真伪提出质疑,认为王羲之既然是隶书时代的人,怎能在写《兰亭序》时将隶书笔意丢尽呢?进而推断《兰亭序》系出后人伪托。郭沫若为此写下近两万字的《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》,一时引发学界震动,并在全国范围内掀起了一场关于王羲之书法真伪的论辩。其时,饱学硕儒章士钊、宗白华、启功、高二适等都纷纷撰文投入了论辩。南京书法家高二适则发表了《兰亭序的真伪驳议》。

邵磊认为,从南京师范大学仙林校区发掘的东晋广平李氏家族墓出土的李繤暨妻武氏的两块墓志、李缉墓志,以及东晋名臣高崧夫妇墓志,可以看出,以南京出土墓志为主体的东晋时期的铭刻书迹,虽仍以汉魏以来的隶书为本,但时代风气孕育出来的变革因素已初露端倪,展现出铭石书由隶入楷之际丰富多样的气息。

墓志“书人”从幕后走到台前

在此过程中,南京东晋、南朝墓志中的书人问题也浮出水面。“尽管两晋墓志业已犹抱琵琶半遮面般地在志文之内流露出关于作者信息的线索,但真正在墓志上出现作者的署名,则要延宕至南朝。”在邵磊看来,这是六朝时代“人的觉醒”的重要标志。

在中国墓志沿革发展史上,南齐时期则形成了固化的墓志体例,“不夸张地说,南齐墓志几乎囊括了南朝墓志在墓志沿革发展史上的所有‘创举’。”事实上,南齐在文化艺术上有很多建树。比如,最能体现南朝“秀骨清像”造型艺术成就的“竹林七贤与荣启期”墓室镶拼砖画,即成熟完善于丹阳南齐帝后陵寝之内;位于南朝帝王陵墓神道入口处的有翼石兽,其规制与造型上的特点,几乎也是在丹阳南齐帝陵营造之际发展形成的。

据邵磊介绍,南齐石志在出现作者题名的同时,即自上而下地规范强化“前序后铭”的墓志体例。比如《齐故冠军将军东阳太守萧府君侧室夫人王氏(宝玉)墓志铭》,就有非常显著的变化。王宝玉为东阳太守萧崇之侧室夫人,即梁武帝萧衍的叔母,其墓志自然在体例上有所“进益”,并体现出新的文化风尚总是自高而下渐次传播的特点:墓志将序文前置,铭辞继序文之后;首度出现在墓志上的作者题名——“铭文大司马参军事东海鲍行卿造”,即介于序文与铭辞之间,且单列独占一行。

此外,近年新发现的南齐萧子光墓志,不仅在首题之后署记撰造者题名,还在墓志末尾署记了“秘书令史潘门荣书”的题名,“这是迄今所见最早署记书人题名的墓志。”

见证“永明体”在南京的流变

在中国文学史上,南朝齐“永明体”强调声律,以平易自然的语言风格著称,谢朓、沈约即为“永明体”的倡导者和实践者,它的出现及发展,极大地影响了唐以后的诗歌。南京仙林灵山梁代萧子恪墓的考古发掘,见证了南朝齐“永明体”在南京的流变。

萧子恪墓建于灵山西北麓中段,出土于萧子恪墓棺床前部偏左侧的墓志,尽管已漫漶不清,但据墓志正文首行起始所述“君讳子恪,字景冲”,即可判断墓主当为萧子恪,至于残存志文所透露出来的其他关于墓主籍贯、历官等方面的信息,也无不与《梁书》《南史》中的萧子恪本传相合。

邵磊告诉记者,萧子恪的弟弟大多才学出众,萧子范、萧子显、萧子云等更是成就斐然。其中,萧子显擅长经史之学,其著作《鸿序赋》连沈约都为之倾倒,所编撰的二十四史中的《南齐书》则一直流传至今。与他们相比,萧子恪是“少亦涉学,颇属文”,年仅十二岁,即唱和竟陵文宣王萧子良《高松赋》,并表现出很高的天分和才情。

由于“永明体”的发生与萧子良有直接关系,墓志着意刻画了萧子恪唱和竟陵文宣王萧子良《高松赋》这一文坛佳话。在邵磊看来,萧子良《高松赋》撰成后,有很多唱和者,萧子恪能从中脱颖而出,说明萧子恪的唱和之作可归于“永明体”范畴下,代表了当时一定的审美趣味,而萧子恪其时还很年幼,正好可以证明“永明体”深入人心。

不但如此,萧子恪还和沈约、谢朓、王融、萧衍等“竟陵八友”一样从容出入萧子良的官舍西邸,成为其中参与酬答唱和的常客,由此可见他对“永明体”这一新兴文学流派的发展具有举足轻重的影响。

南京日报/紫金山新闻记者王峰

图片均为受访者供图