文人的风气开放时代,盖有三:一前秦,百家争鸣;二魏晋,贤士风度;三晚明,小品文人。

三者中,最值得称道的,无疑是百家争鸣,出思想的时代比出文学的时代肯定更高大上;魏晋风度是有,只是少数几个人在士林耍酷,多数文人还是在宦海里沉浮;晚明文人出圈了出樊笼了,宦海里扑腾的很多,江湖里浪荡的不少;春秋战国有百家,魏晋时代有七贤,晚明数得着的文人就多起来了。

独立、自由、任性、放诞、作怪、浪漫、矫情,晚明文人做派,让人眼花缭乱,晚明文人的名士风度、狂士风尚、游士风俗、清士风骨与战士风格,也让人大开眼界,只是没谁统计晚明文人,想必有七十贤、七十怪、七十不肖。

都怪万历不管事

史有公论,“明之亡,不亡于崇祯,而亡于万历”。晚明其实应当从万历算起。万历皇帝先前也是蛮进取的,后来有一件事刺激了他,他要自我主张,立自己想立的太子,群臣不肯;明朝文臣嘴巴子厉害,啥子事都是鸡一嘴鸭一嘴,弄得万历“打瘪”(赌气):不跟你们玩,你们自个玩去。从此待在紫禁城里,再也不出来,二十多年不上朝,有人总结有六不:不郊,不庙,不朝,不见,不批,不讲。

万历自顾自耍,官人也自娱自乐。“庙堂考课,一切以虚文从事,不复加意循良之选,吏治益以日偷”。太祖建立起来的猛严官场松弛起来了,官家不管事,不是好事,却也百弊有一利,大家自由度大多了。明初,皇法对日常生活的各个方面都严加管制,比如服饰、车马、饮食、器用、居室都有规定,严禁僭越:“诰至:一切臣民,所用居处、器皿、首饰之类,毋得僭分。敢有违者,用银而用金,本用布绢而用绫锦纻丝纱罗,房舍栋梁不应彩色而彩色,不应重锦而重锦,民床勿敢有暖阁而雕镂这,违诰而违之,事发到官,工技之人与物主,个个坐以重罪。”

管得真是太宽,连穿衣戴帽,连坐凳睡床,连颜色到尺寸,都管得死死的,不但物主罪责难逃,而是木匠、织匠、漆匠、乞匠、金匠、银匠、铁匠等技术人员也一并重罪。这些犯罪,有两个前提,一个是有犯人,一个是“事发到官”,现在万历不管官,官也懒得管事,这些事都没谁来管了,事发不到官了。

弹簧压得有多紧,弹起来就有多高。明朝当初管制有多严,后来管理就有多松弛。官人带头乱搞了,徐阶、张居正等阁臣,“正面全身,居然上所御衮龙”,皇上专用龙袍,臣子也穿起来上朝退朝,上班下班了。当年江西星子县有三户人家,端午赛龙舟,造了一条雕刻龙的龙舟,被治罪问斩;到了晚明,“驵侩庸流,幺幺贱品,亦戴方巾,莫知禁厉,其俳优隶卒、穷居负贩之徒,蹑云头履行道上者,踵相接而人不以为异。”

三教九流,贩夫走卒,都打破了陈规,得风气之先的文人,自然来领先社会时尚。有张献翼,“身披彩绘荷菊之衣,首戴绯巾”,不穿内衣内裤,就摘一片荷叶菊花遮体,绯巾者,本是战俘服饰,开了万人会后要拉出去枪毙的,这家伙就这样大摇大摆,穿街走巷。又有田艺蘅,“常衣绛衣,挟二鬟,游湖上,逢好友则令小鬟进酒,促膝谈谑。时时携内人游遍诸山,偶日暮,觅得一驴,与内人共跨入城。”一个大男子汉,从上到下,穿红衣红裤是什么造型啊;还带着老婆到处跑,一起骑驴,十里长街招摇过市。

到了晚明,许多人是到处蹭吃蹭喝。有王伯稠,写得一手好诗文,这家伙不科举,不经商,家里不煮饭,看到谁家饭熟了,看到谁家红白喜事了,他走过去,一屁股坐起,端起饭碗就伸筷子;百善孝为先,邓鹤不管,跟着一个叫赵真吉的人到处游学,过家门,其儿女扯他衣角喊爸爸,他头也不回,七十多岁的老爹来喊他,他也不回头,走人;丰坊是大文人,却以使粗耍狂为风度:“片语合意,辄出肺肝相啖,睚眦蒙瞋,即援戈矛相刺”,美丑观与主流反着来,“或誉嫫母为婵娟,斥兰荃为茨菉,旁若无人,罕所顾忌。”主流向东,他偏向西;晚明很多文人,就是这样与世界拗着来。

士人都在说“童心”

朱熹说:“天不生仲尼,万古如长夜”,李贽偏着头问:“怪得羲皇以上圣人尽日燃纸烛而行也。”朱熹说:“存天理灭人欲”,李贽偏着头说:“私者,人之心也,人必有私而后其心乃见。”

那么人之心是什么?“童心者,真心也,若以童心为不可,是以真心为不可也。夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若夫失却童心,便失却真心,失却真心,便失却真人。”失却了真人的是什么人?“盖其人既假,则无所不假矣,由是以假言与假人言,则假人喜;以假事与假人道,则假人喜;以假文与假人谈,则假人喜,无所不假,则无所不喜。”

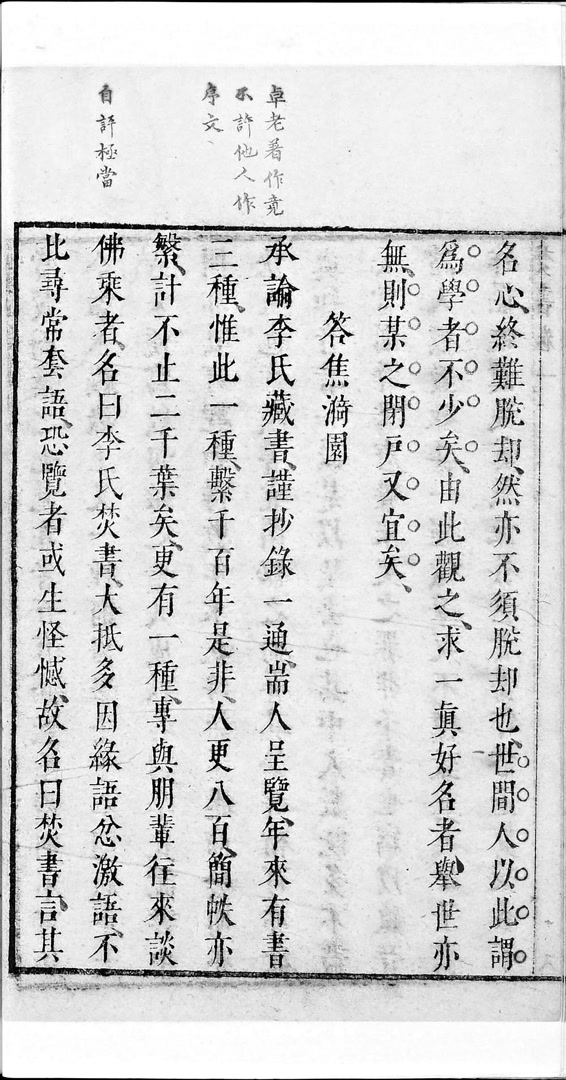

现在来看李贽之论,无甚奇处,在明朝,却是石破天惊的。他针对的是孔子之说、孟子之说、程颐之论、朱熹之论。李贽的童心说,承继王阳明的心学,却是更大胆,直接向理学猛烈开火。朱熹主张的是,人人都得按天理活着,天者,孔圣人也;李贽主张的是,人人可以按内心活着,内心者,自己之心想也。

李贽先前还做官,虽然有些离经叛道,到底不敢太出格,出大格,后来他弃官,专门办学了,“便倔强难化,不信学,不信道,不信仙释”,只相信自己内心,“士贵为己,务自适。如不自适而适人之道,虽伯夷叔齐同为淫僻。不知为己,惟务为人,虽尧舜同为尘垢豼糠。”听李贽讲座,跟李贽上培训班的,粗粗统计有二三千人,有名有姓者有五百来弟子,李贽虽然并不近女色,他有洁癖,但对道学先生是不屑的,他上课,若是来者穿戴整齐如公务员,他常常挥手,去去去,“此时不如携歌伎舞女,浅斟低唱”,学生带了女朋友来听课,他很高兴:“也强似与道学先生做伴。”李贽起心生长反骨,现在看来,不免有些矫枉过正。

李贽有很多女学生。在麻城削发为僧后,李贽曾经带着一帮女弟子,去一位寡妇家教化,也化缘。他跟一些有品位的阿嫂阿婶,通信往来,谈天聊佛,把师生交谈的内容整理成书,起名《观音问》。在李贽这里,能跟他对上话的,都是女菩萨。理学存天理,灭人欲,其中有一个谁也不能违反的天条,男女授受不亲。李贽偏不管,偏要拧着理学来。

晚明很多官僚,都是李贽弟子,李贽的铁粉里,有四个总督,一是刘东星,曾任河道及漕运总督,俩人结识于武昌,刘即拜李为师,曾有流氓来围攻李贽,刘以行政力量保护李贽;二是梅国桢,不仅自己信服李贽,还让女儿梅澹然跟李贽学习,有人诬李贽与他女有染,他根本不信,反而把李贽接到任所,做客讲学;三是汪可受,四是顾养谦,都是李贽粉丝,都支持李贽,信服李贽。

李贽学界与文坛弟子自然更多,公安三袁之袁宗道、袁宏道、袁中道都是李贽粉丝,李贽在麻城,三袁特地去聆听教诲,“庚寅(1590年)春,止于村落野庙。伯修(袁宗道)时以余告寓家,入村共访之。扣之,大奇人。”三袁开创的性灵学派,承继了李贽的童心说。袁宏道入职又辞职、辞职又入职,也是按照“童心”来生活的。

自称“真人真龙真品”的晚明文人汤显祖,他创造的“情至说”也跟李贽童心说有血脉关系,他很羡慕袁宏道与李贽师生情谊,“世事玲珑说不周,慧心人远碧湘流。都将舌上青莲子,摘与公安袁六休。”汤显祖辞职遂昌,以粉丝身份在临川拜见李贽,相见甚欢,相谈甚惬;李贽每书出版,他都要托朋友给他买一本,“有李百泉先生(李贽别号百泉)者,见其《焚书》,畸人也。肯为求其书寄我骀荡否?”读了之后,更是茅塞顿开,“听以李百泉之杰,寻其吐属,如获美剑。”

李贽追求个性独立,追求人格独立,追求自由自在的人生境界,他的直接学子与间接学子,如一粒粒种子,散播在晚明大地上,影响有影响力的人,李贽的影响力大矣哉,晚明文人个个都有个性,人人都有区别度,“诸公掀翻天地,前不见有古人,后不见有来者”。只是,思想史上任何一种思想往后流,都会形成上中下流,得精华者精神高蹈,得糟粕者皮相低走。晚明文人形形色色,品相佳与品相差者,共同构成了晚明文人群像。

当官不成买卖在

“刘绘,字子素,一字少质,光州人。祖进,太仆少卿。绘长身修髯,磊落负奇气。好击剑,力挽六石弓。举乡试第一,登嘉靖十四年进士。”中了进士后,刘绘仕途有起有伏,起多于伏。他是直臣,以敢谏而得罪首辅夏言,出任重庆知府,重庆任上没干多久,写了一封辞职信,回乡下了,“而言再入政府,属言者论罢之”。发了狠誓,若我再来当官,你们砍断我的脚。

说狠话,干猛事,刘绘还真是李贽信徒。果然再也不曾入仕,“家居二十年,卒。”

刘绘是循吏,更是廉吏,他乡居二十年,怎么过日子呢?刘绘回河南老家,当起了养鱼专业户,“浚治陂地,种鱼十万头,堤树千章,尽有蒹葭、茭耦、牛羊、豚豕之利。”刘绘科学养鱼,搞起了多种经营,把养鱼相关的产业都做了起来,不仅如此,刘绘“责童易盐鬻马,课其入息”,养鱼外,还经营盐业,经营马业,经营银行业。

刘绘不为良相,便为良商。刘绘到底文人出身,没有忘记其文人身份,当老板之余,“绘工诗文”,有《嵩阳集》《通论》40篇和诗、赋、序、记等20卷流传于世。

刘绘不是晚明第一个下海吃螃蟹的。“苏之昆山有节庵方翁麟者,始为士,业举子,已而弃去,从其妻家朱氏居。”文人娶了商家女,不奇,奇的是他竟然入赘,文人倒插门,需要胆气与勇气的;更奇的是,方麟继承岳父事业,不再科举,专事经商,经商富后,广施仁义,大搞慈善,大搞文化,“翁既老,日与其乡士为诗酒会。乡人多能道其平生,皆磊磊可异”。

方麟弃官从商,弃文从商,思想家王阳明对方麟赞赏有加,特地给他做《墓志铭》,借方麟阐发其思想:“古者四民异业而同道,其尽心焉一也。士之修治,农以具养,工以利器,商以通货。各就其资之所近,力之所及者而业焉,以求尽其心。其归要在于有益于生人之人之道,则一而已。”士农工商,来是平等的,但古人把士位抬得太高。王阳明石破天惊,把士与其他三民等量齐观,这思想在之前是行不通的。

到了明朝,商业兴起,很多士人根本就不去就仕。如果仕与商不兼容,弃仕而商,仕与商可兼容,既仕又商。何心隐是明朝一位大思想家,还是一个大商人,有丰富的从商经验,有人来向他请教从商之道,心隐授以六字诀:“买一分,卖一分。”又授四字诀:“顿买顿卖”,按何老板秘诀,“起家至数万”。

晚明文人发展路子宽。冯梦龙自己著书,自己刻书,自己卖书,以文养文,成一代名家;李渔成立家庭戏班,带领一班子老婆明星,四处走穴,四处演唱,四处打秋风,生活过得相当安逸,活色生香;富家公子余怀买枪抗清,买舟乐游,脱离了自古仕途一条道。冯梦龙说他的时代,“一品官,二品贾”;凌濛初说,不止于此,更是“徽州风俗以商贾为第一等生业,科第反在次者。”晚明不只有从仕这一条路,处士、名士、狂士、隐士、俗士、雅士乃至嬉皮士,异彩纷呈。

正是万历的“懒政”,李贽的“童心”和明末的“富庶”三合一,造就了晚明的士风。(责编:沈沣)