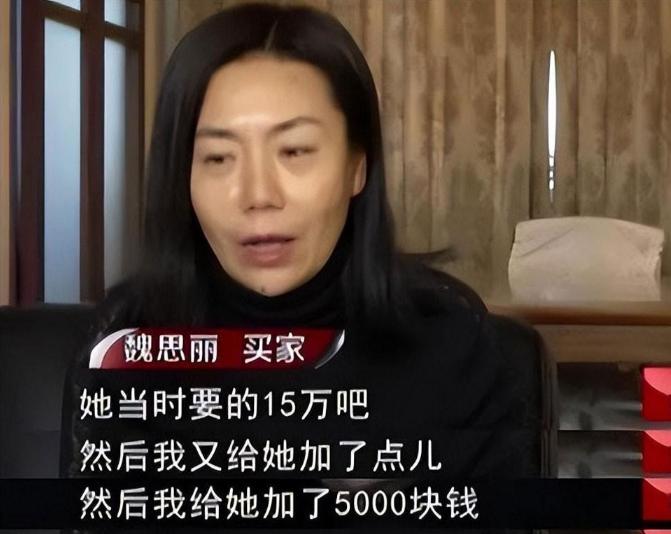

内蒙古赤峰一位女士怎么也想不到,自己当初的一片好心,竟在15年后引发了一场始料未及的官司。15年前,她得知一位孤儿寡母生活困难,急需用钱,便毫不犹豫地以15.5万元的价格买下了她们的宅基地,还额外多给了5000元,希望能帮助她们渡过难关。然而,命运弄人,这处宅基地在15年后赶上了拆迁,获得了高达419万元的拆迁款!这时,原房主却突然将这位女士告上法庭,矢口否认当年签订的宅基地买卖协议,声称协议无效。 农村宅基地,这块承载着无数人“家”的土地,如今却成了不少人心中的“雷区”。一边是城里人渴望拥有一方庭院的梦想,一边是农民兄弟改善生活的希望,当两者相遇,便注定了这片土地不会平静。最近,两起因为农村宅基地交易引发的拆迁纠纷,更是将这个话题推上了风口浪尖。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,咱们接着往下聊~ 2001年的北京,何大海一家为了给儿子治病,背井离乡来到首都。囊中羞涩的他们,最终在顺义农村以3万元的价格,从于泊手中买下了一套老房子。彼时的顺义,还是一片尚未开发的郊区,3万元,几乎掏空了何大海的全部家当。 谁也没料到,十多年后,随着北京城市发展,这片曾经无人问津的土地,竟摇身一变成为了寸土寸金的宝地。2011年,眼看着顺义的房价一路飙升,当初急于出手的于泊,动了“悔棋”的念头。他以房产证未过户为由,将何大海告上法庭,试图要回房屋。法院最终判决,于泊需支付何大海80万元才能收回房屋。面对这笔巨款,于泊无奈选择了放弃。 本以为这场闹剧就此结束,然而,命运似乎总爱开玩笑。2018年,拆迁的消息传来,这套老房子瞬间身价暴涨,预估价值超过千万。早已搬离顺义的于泊,闻风而动,再次找上门来。这一次,他故技重施,以房产证为凭,要求收回房屋。 “当年3万块卖你,是看你可怜,如今拆迁了,这钱我得分一杯羹!”于泊的算盘打得啪啪响,却全然忘记了当年自己信誓旦旦的承诺。 面对突如其来的变故,何大海一家陷入了困境。多年来,他们早已将这里视为自己的家,如今却要因为当初的一纸协议,面临无家可归的窘境。 双方各执一词,争执不下,最终只能再次对簿公堂。这一次,法院综合考虑了当年的情况以及房屋的升值情况,判决何大海获得70%的拆迁款,而于泊则获得30%。 这场持续了十七年的“拉锯战”,最终以一种看似“皆大欢喜”的方式落下了帷幕。然而,这背后折射出的,却是农村宅基地交易的混乱现状,以及法律与现实之间难以弥合的鸿沟。 如果说何大海和于泊的故事,还掺杂着时代变迁的因素,那么刘雅云和魏斯丽的遭遇,则更像是一面镜子,映照出人性的复杂。 2003年,为了还债和供儿子读书,刘雅云万般无奈之下,将自家宅基地以16万元的价格卖给了城镇居民魏斯丽。彼时的刘雅云,只是一个普通的农村妇女,法律意识淡薄的她,并不知道这笔交易从一开始就埋下了隐患。 十五年后,当拆迁的消息传来,刘雅云才恍然大悟,自己当初的决定是多么的“愚蠢”。419万元的拆迁款,与当初的16万元相比,简直是天壤之别。 “当初要不是看你孤儿寡母不容易,谁会多给你5000块!”面对刘雅云的“索赔”,魏斯丽也毫不示弱。 双方各执一词,最终只能诉诸法律。一审法院判决,由于魏斯丽是城镇户口,无权购买农村宅基地,因此双方的买卖协议无效。然而,对于拆迁款的分割问题,法院并未给出明确的答案。 不服判决的双方再次上诉。最终,法院根据双方过错程度,判决魏斯丽获得70%的拆迁款,刘雅云获得30%。 这场“悔恨”交织的官司,最终以一种看似“公平”的方式画上了句号。然而,这背后留下的,却是关于“诚信”的拷问。 两起案例,两种不同的境遇,却指向了同一个问题:农村宅基地交易,这块法律的“灰色地带”,究竟该如何规范? 一方面,法律明确规定,农村宅基地实行集体所有制,只能分配给本村村民,城镇居民不得购买。然而,在现实生活中,由于利益的驱使,城镇居民购买农村宅基地的现象屡禁不止。 另一方面,由于历史原因,许多农村宅基地交易缺乏规范的程序,甚至没有签订书面协议,这为日后的纠纷埋下了隐患。 我们要树立起诚信意识,在法律的框架内,以公平正义为准绳,去解决每一个“楼起”与“法槌”的碰撞,让每一笔交易,都能经得起时间的考验,经得起良心的审判。 原文刊载于小栗子看法2024-08-14关于“内蒙古赤峰,女子花15.5万买下一处宅基地”