当镜头定格在戛纳红毯上,巩俐与法国丈夫十指相扣的画面登上全球媒体头条时,这位国际影后的情感历程早已超越了娱乐圈的八卦范畴。从与张艺谋的黄金搭档时期到如今的跨国婚姻,巩俐的人生轨迹折射出中国精英女性在事业与情感间寻找平衡的独特智慧。

最新发布的《2024中国高知女性婚恋报告》显示,76%的受访女性认为事业成就是婚恋质量的重要保障。这与三十年前巩俐在《红高粱》拍摄期间做出的选择不谋而合——当剧组因资金短缺面临停摆时,她白天浸泡在山东高密的高粱地里揣摩角色,深夜却在临时搭建的板房里研读斯坦尼斯拉夫斯基的表演理论。这种专业主义精神,恰是当代职场女性在婚恋市场中赢得主动权的底层逻辑。

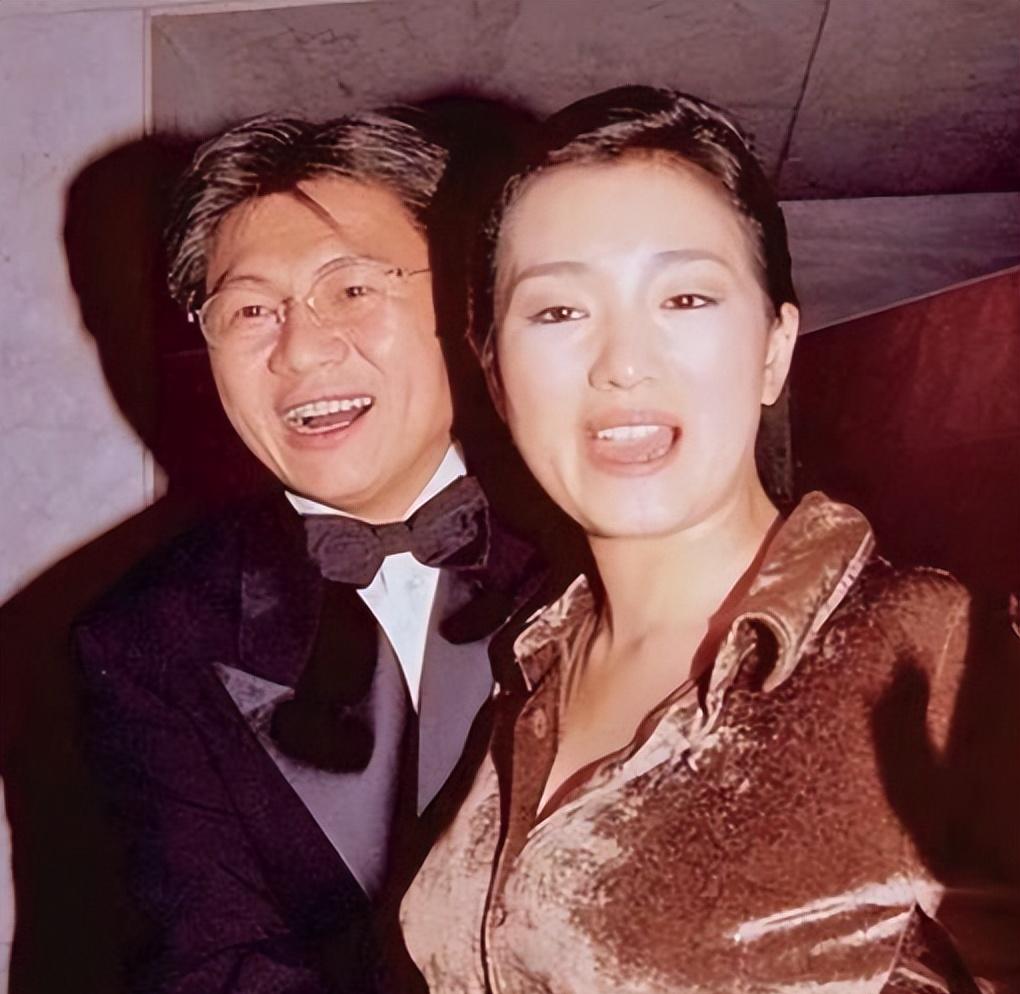

巩俐与法国电子音乐家让-米歇尔·雅尔的结合,打破了许多人对跨国婚姻的刻板印象。不同于传统认知中的"文化冲突",这对艺术伴侣将差异转化为创作养分。在2023年威尼斯双年展上,他们联袂呈现的影像装置作品《丝路回响》,巧妙融合了中国戏曲元素与电子音乐,成为当年最受关注的艺术事件。

这种现象级合作背后,暗含着跨国婚姻的新趋势。根据欧盟文化研究中心的追踪调查,近五年中法艺术家的跨文化伴侣组合增长达217%,其中72%的受访者表示"专业互补性"是维系感情的重要因素。正如巩俐在采访中提及:"我们不需要翻译就能理解对方的艺术语言,这种默契比任何誓言都珍贵。"

在社交媒体的显微镜下,明星婚姻往往被解构成各种符号。但当我们回溯巩俐的情感历程,会发现其中蕴含着普世的情感智慧。她与张艺谋从艺术知己到各自安好的转变,印证了心理学家荣格提出的"共时性理论"——某些人际关系注定要在特定时空交汇,完成使命后自然分离。

这种成熟的情感处理方式,在当代年轻人中引发强烈共鸣。豆瓣"人间清醒婚恋组"的百万组员们,正在用新的价值标尺重新定义婚姻:"当53%的Z世代认为婚姻不应成为人生必选项时(据《2024中国青年婚恋观白皮书》),巩俐式的'阶段性陪伴'理论提供了全新的思考维度。"

站在卢米埃尔电影宫前的巩俐,颈间佩戴着丈夫设计的声波造型项链,这个细节恰似她情感世界的隐喻——既有东方美学的含蓄韵味,又带着西方艺术的先锋表达。当我们讨论这位传奇女星的情感故事时,本质上是在探讨一个更具时代性的命题:在全球化与个体意识觉醒的双重浪潮中,现代人该如何构建属于自己的情感方程式?

或许正如巩俐在获得戛纳终身成就奖时的感言:"银幕上的每个角色都在教我理解人性,而生活中的每次相遇都在教我理解自己。"这种将职业成长与情感历练深度融合的人生哲学,或许正是当代婚恋困局的最佳解药。当我们在社交平台上为明星婚姻点赞时,不妨也问问自己:我们真正向往的,究竟是镜头前的完美表象,还是幕后的成长轨迹?