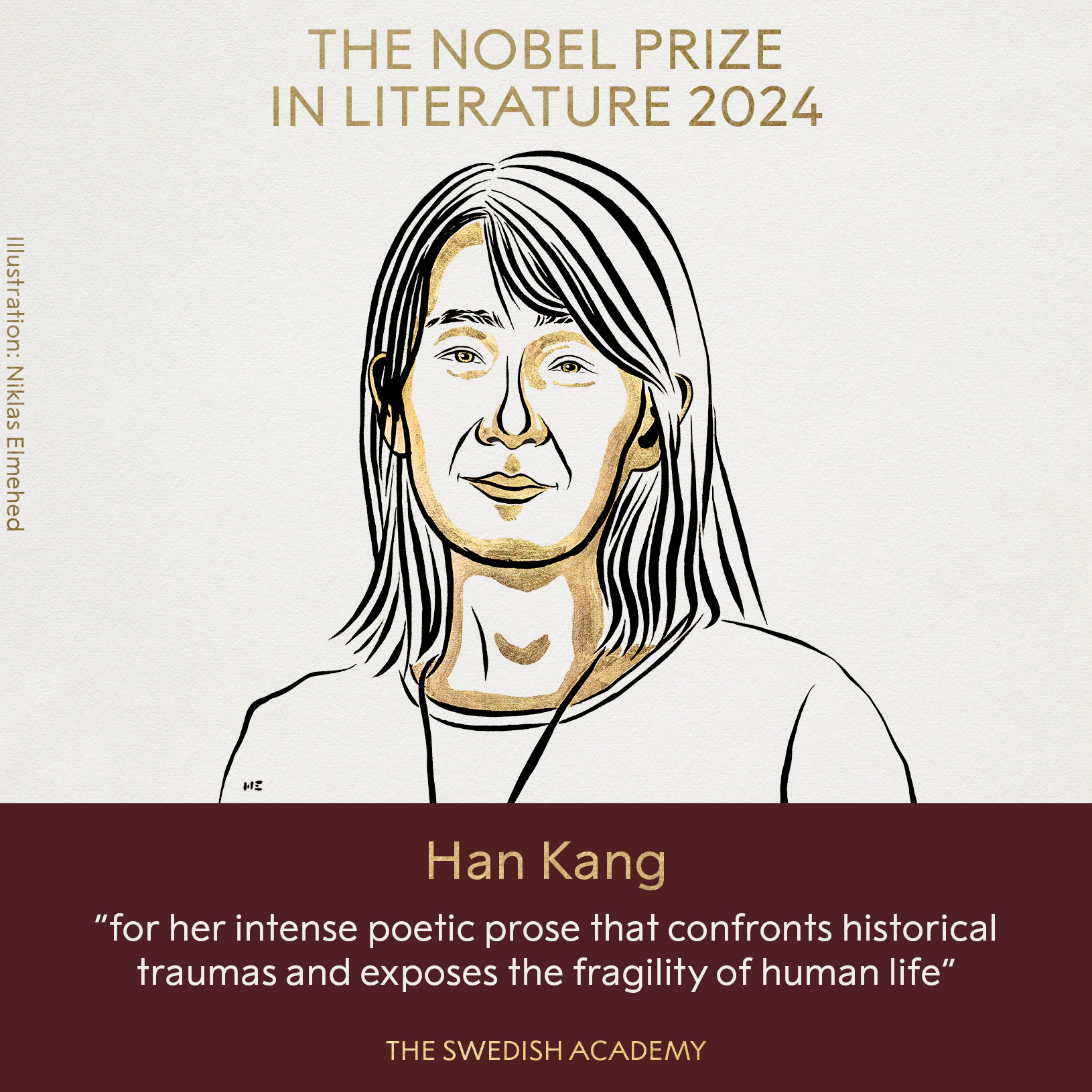

编者按:北京时间10月10日19时(瑞典当地时间13时),瑞典学院宣布2024年诺贝尔文学奖颁给韩国作家韩江。

本文原刊于《华中学术》2023年第3期,从韩江小说《素食者》于2016年荣获国际布克奖入手,探讨她赢得国际文学声誉、东亚女性创作进入新世界文学等话题。作者郝岚为南开大学文学院教授、博士生导师。

内容摘要:韩国女作家韩江的小说《素食主义者》(编者注:即《素食者》,本文按照作者原文使用《素食主义者》。)于2016年荣获国际布克奖,成为首部荣获该奖项的东亚作品。小说中的女主人公拒绝肉食,更多与西方19世纪以来女性书写、用食物和身体表达无声的反抗相关;而国际文学奖项也实现了与“文学祝圣”和“声望经济”下国家意志的合谋:一方面边缘民族国家试图为世界文学增添本民族性,一方面以爱荷华“国际写作计划”为代表的项目统一塑造了全球当代作家类似的阅读经验和经典构成;小说书写的女性角色、父权专制、生态、身体、畸恋、素食、疯癫、变形等依循的仍是西方书写与阐释传统。最终新世界文学并未增添非西方的新元素,只能呈现虚假多元的繁荣。

韩江(右)在布克奖现场

韩国女作家韩江(HanKang,1970—)的小说《素食主义者》于2016年荣获国际布克奖(InternationalBookerPrize),这是该奖首次颁发给东亚女性的作品[1]。韩江出生于写作之家,父亲和两个兄弟也都是著名作家。她最初以诗歌步入文坛,1994年发表短篇小说,之后多次在韩国获奖或荣膺国际文学奖提名。韩江获国际奖后,布克奖官方网站为《素食主义者》如此打出宣传语:“忧虑、不安和美丽,它讲述的是羞耻和欲望,以及我们试图理解他人生活的踌躇。”[2]与韩江同场角逐的是意大利的神秘作家费兰特“那不勒斯四部曲”的最后一部《消失的孩子》,以及10年前已获诺贝尔文学奖的土耳其作家帕慕克的《我脑子里的怪东西》,这也成为她“战绩显赫”最有力的宣传语,从此韩江的文学影响力从韩国走向了世界。在一份截至2017年6月的数据显示,《素食主义者》英文本获奖后一年卖出57449册,还有人为她专门注册运行了一个网站[3]。

作为当代女性作家的中坚力量,韩江是一位勤奋而有巨大创造力的“70后”韩国女作家。她并非仅仅是女性话题写作者,2013年的《少年来了》用历史的眼光观照韩国上世纪80年代著名的政治运动光州事件,聚焦于一位15岁的少年,小说从主题到技巧,都备受瞩目。但为她迎来首次国际声誉的却是一部略显零散的《素食主义者》,因小说的三个部分本为各自独立的短篇,都曾发表过,且分别写于不同时期。

为什么是这部“平平之作”为她赢得了国际文学声誉?当代的新世界文学,试图冲破传统的西方中心主义的魔咒,从地区、族裔、性别到主题与形式非常平衡,看似考虑周全、琳琅满目,然而选出的如果并非文学价值最高的作品,那新世界文学推崇的是具有个人风格的美学典范,还是一个政治正确的文化符号?资本力量、国家意志与文学品位惯性如何与原有的话语形成合谋?东亚女性创作进入新世界文学,是带入了新鲜的形式还是不过印证了一套已有的审美话语?它真的打破了西方中心主义还只是一种虚假多元?

《素食者》书封

一、文学传统中的绝食与反抗

《素食主义者》分为三部分:素食主义者、胎斑、树火。故事中心人物是年轻主妇金英惠,她突然不能吃肉,变成素食主义者。小说三部分的叙述声音分别是:英惠的丈夫、英惠的姐夫、英惠的姐姐。在小说第一部中,“做梦了”是英惠对自己为何不再吃肉再简洁不过的解释,但很少有人关心她为什么做梦,梦到了什么?我们看到在梦里,她孤独而恐惧,血淋淋的场景让现实中的她对肉食产生生理反感。读者很容易将梦中那个危机四伏的森林与真实世界联系起来,日常家庭中的女性处境,就如同梦境中的英惠,“分明记得是和别人结伴而来,可现在却一个人迷路了”[4]。丈夫对这个奇怪的妻子,从未尊重她的选择,而是一直希求按照自己的愿望改变她:要么求助她的父亲说服,要么强行送医院治疗,但最终还是像抛弃废物一样离开了她。小说第二部“胎斑”以英惠身上的蒙古斑为引子,描绘了她身为艺术家的姐夫,对这个“精神不正常”的小姨子,一直隐蔽的欲望。他劝说寡居的英惠允许在她身体上彩绘花朵,最后升级为也在自己身上彩绘,用相机捕捉下两人交欢的艺术场景,最终却被妻子无意中撞到。英惠仿佛从未反抗,只是奇怪地不愿洗掉这些彩绘。第三部从姐姐的视角展开:照顾得了怪病的妹妹,处理家庭琐事和丑闻,英惠有限的言辞和特异的行为,让她在努力理解妹妹的同时,也开始不断反思自己身为女儿、妻子和母亲的人生。

《素食主义者》利用女性对肉食的主动拒绝,表达一种沉默的反抗。在该书英译本出版和获奖后,“卡夫卡式”(Kafkaesque)这个词常用来描述韩江的书中讲述的异化和激进转变的超现实故事(thesurrealstoryofalienationandradicaltransformation)[5];韦氏词典网站在国际布克奖颁给韩江之后仅仅一天,发布热词趋势观察(trendwatch),说“卡夫卡式”一词在颁奖给《素食主义者》之后的搜索激增,因为该词自1940年在英国刊物《新政治家与国家》出现以来已经成为“20世纪个体焦虑、异化和无力的代名词”[6]。《素食主义者》与卡夫卡的联想,除去英惠想象自己是一株植物的变形,或许更多与1922年卡夫卡的《饥饿艺术家》相关:艺术家将主动摧残身体本身作为艺术品。在韩江笔下,英惠从主动拒绝吃肉,到裸体的彩绘,也带着荒诞又惨烈的艺术气息。

事实上在西方文学传统中,绝食与沉默代表的是一种弱者无言的抵抗。早在卡夫卡之前的19世纪50年代,美国作家麦尔维尔(HermanMelville)就写过一个短篇《抄写员巴托比》(“Bartleby,theScrivener:AStoryofWallStreet”)。故事主人公巴特比是律师事务所的抄写员,却拒绝抄写,他只吃姜汁饼,他的老板曾感慨他甚至都不是素食主义者,因为他都不吃蔬菜,只是每日靠两块姜汁饼生活,在进监狱之后便拒绝进食。韩裔当代德国哲学家韩炳哲(Byung-ChulHan)就曾专门谈过食物与拒绝的关系:在他的《倦怠社会》里特别以《抄写员巴托比》为一章的题目,印证了西方哲学家德勒兹、阿甘本等对巴托比的偏爱,最终韩炳哲分析了食物与拒绝的关系:“小说并没有提供弥赛亚式希望……对于巴特比的口头禅‘我宁愿不做’,无法进行任何基督教—弥赛亚式解读。这则‘来自华尔街的故事’不是一则‘去—创世’故事,而是一则关于倦怠(Erschöpfung)的故事。小说结尾的感叹语既是哀叹也是控诉:‘唉,巴托比!唉,人类!’”[7]

关于绝食与反抗的书写传统还不止如此:在库切的《迈克尔·K的生活和时代》中也有类似描写,K用沉默否认了对殖民者的承认,在医院里也拒绝进食,这都代表一种超越语言的抵抗。而女性作家笔下的厌食症则更加鲜明:加拿大资深女作家玛格特·阿特伍德早在1965年就写作了一个《可食的女人》(TheEdibleWoman):大学毕业的玛丽安在婚礼前无端不安,随着婚礼临近,温顺的玛丽安越来越无法进食、濒临崩溃,最终她为了活下去只能出逃。她选择烤制一个女人形状的蛋糕,将这个“可食的女人”当作自己的替身献给了未婚夫,最终玛丽安的厌食症不治而愈。

某种意义上说,韩国女作家的《素食主义者》中对食物、身体和无声反抗之间的联系,是在一个强大的西方文学创作传统的逻辑中展开的:食物不仅是日常的、生存性的,更是政治的、社会学的。小说中作为退伍军人的父亲硬性要求女儿吃肉,动手打了英惠;英惠为了坚持素食选择割腕;拒绝治疗的英惠被亲人和医生约束行动,被强行插管喂米汤,英惠却问姐姐:“为什么不能死掉呢?”(189)女性对食物的日常选择都是不能自主的,父权会用强制性的手段贯彻自以为是的主流意志。无疑,食物和身体已经成为权力的战场。但《素食主义者》三部之间的拼凑与不和谐显而易见:英惠与姐夫通过身体彩绘艺术的“互相成全”事实上与第一部以父亲和丈夫为代表男权专制的暴力不能统一。它的获奖,不只是单纯出于美学的原因。

二、“文学祝圣”与“声望经济”

在文学研究领域,布尔迪厄的社会学理论给予了我们理解新世界文学许多启发,先是法国理论家帕斯卡·卡萨诺瓦对世界文学空间的阐述,继而他们两者共同影响了宾夕法尼亚大学的詹姆斯·英格利希提出的“声望经济”(TheEconomyofPrestige)[8]。卡萨诺瓦在她著名的《文学世界共和国》里一针见血地指出,“文学奖是文学祝圣中最少文学性的形式”,他们只是让人们了解到文学之外的特殊机构的裁决,它的目的不过“是给予广大读者的某种信心”,在这其中,诺贝尔文学奖自20世纪以来一直保持了“世界文学祝圣的垄断权”,因而很多非西方国家,包括韩国一直有着强烈的“诺贝尔强迫症”[9]。卡萨诺瓦教授专著的法语版初版于1999年,当时的布克奖还是一个仅仅局限于英文的语种类奖项,而国际布克奖则显示了布克文学奖想要抗衡诺贝尔文学奖的雄心。韩江的《素食主义者》2016年首获该殊荣,足以算得对韩国“国际声誉强迫症”的一种抚慰。

美国学者英格利希2005年从社会学和经济学角度研究了从诺贝尔奖、奥斯卡奖等一系列的评奖活动,将之称为“声望经济”。他发现1945年至1970年欧洲殖民制度的解除在当时和现在都在继续对奖项行业构成严峻的挑战。所有人都同意奖项应该授予优秀者,但什么才是文化卓越,总是一个有争议的问题。这在一个越来越敏感的后殖民世界里变得更加严重,“地方和全球、国内和国外、本土和进口以及与文化资本强加的形式之间”关系日趋紧张;而全球化时代典型的世界文化的产品常会在主流与边缘、民族与世界之间有着特殊的互动与变化:“次国家文学(sub-nationalliterature)的特性(描写新时代,神奇的土著magicalindigenous)、形式的次国家性(sub-nationality)都是全球声誉的基础,而全球声誉进而又保护了该次民族国家或土著的写作(sub-nationalorindigenouswriting)。”[10]这一过程是动态的,但不变的是,从19世纪90年代起,体育比赛和文化庆祝活动都是提高国家声望的隐性工具,从奥林匹克运动会到诺贝尔文学奖的颁发,都成为“一个输赢的竞争,带着全球性的规模,民族主义的呼吁———最适合新闻消费”[11]。英格利希的研究将我们对文学奖项的思考,更进一步引向了“国家”和“民族主义”对竞争性国际声望的隐性期待。

早在韩江获奖以前,国外研究者就对全球突然涌现电影、时尚、音乐等“韩潮”背后的国家意识形态和政府力量有所警觉和批评[12]。追溯事实会发现,与韩国文学和文化产品的国际化推广相关有几个重要机构与文件:2001年3月韩国文化振兴院成立了韩国文学翻译院,把出版翻译事业和“韩国文学翻译金库”进行了整体建设,首先致力于将韩国文学译入西欧语种。此外,政府专门设立了面向海外作家的韩国文学翻译奖,以此奖励世界各国的文学翻译家对韩国文学的译介、传播作出的贡献。各届政府也专门制定文化产业发展计划。2011年5月,李明博政府制定了2015年进入国际内容产业5大强国行列的具体计划,包括建立专门人才培养基地,改善创作环境,开辟国际市场,制定了由文化部、外交部、知识经济部和广播通信委员会等相关机构以及民间专家负责的专项计划,其中包括“韩国文化内容产业国际内容基金”等[13]。韩江的获奖,与带有国家意志的政策持续推动有不容忽视的关系。

一方面,以韩国政府为代表的边缘民族国家积极推动本土作家获得国际声誉,另一方面,西方主导的具有全球性的创意写作计划也在努力招募各国的创作新锐。以著名的爱荷华大学作家工作坊为例,它自二战后不久就已经开启,经过几轮改造,在全球化时代更成为值得特别关注的世界文学作家训练营。该工作坊1967年改组建立国际写作计划,每年在世界范围内邀请作家前往,每届为期4个月,迄今不衰,韩江也曾是它的学员之一。她自陈:她是“1998年参加美国爱荷华写作计划的,当时……有来自18个国家的20位作家。我没觉得我是代表韩国去交流的,在和别国作家打交道时,我的感觉就是,搞文学的人都是非常相似的,比起不同点,共同点更多。我好像只不过是跑过去确认了一下我们有这么多相似点而已”[14]。她的表述是真诚的。事实上,这些来自不同国家与地区的年轻人都是阅读着类似经典的当代作家,可能文学品位的趋同之处比他们与本国老一辈作家的共识还要多。

问题的关键是,作为文化冷战一部分,爱荷华国际写作计划自上世纪60、70年代开始曾积极参与以台湾地区、东欧作家等为代表的一批边缘文学的塑造,成效卓著。但尽管项目初衷是:“这个世界有很多不同意见的声音,他们只是想真实地告诉别人民族语言的理念和情感”[15],但它的资金很大一部分来自美国中情局下属的法菲尔德基金会和亚洲基金会,也一直接受美国国务院的资助。关于他们后来如何通过颁发艺术硕士学位(MFA)对国际文化实现一种全球的发明,已有不少批判性分析[16]。同样,韩江这样的当代作家,其阅读经验和经典构成,基本仍在西方传统内,他们或许并不缺乏本土文学形式的滋养,无奈总是那些以西方形式思考的东方经验更容易获得国际认可。这一批作家可能过于了解西方的口味,所以很自然地迎合和刻意地嵌入一套固定的观念,例如韩国饮食传统中的狗肉一直被西方动物保护者所诟病,中韩慰安妇为代表的历史创伤也是西方战后对日本进行诉讼的重要人权事件。

《素食主义者》在表达东亚的男权政治与专制的暴力时,特别使用了惊悚的吃狗肉场景及战争与性强制的意向。主人公小时候曾被狗咬过,父亲按照传说的那样,认为跑死的狗肉更嫩,于是点燃狗尾巴让它奔跑致死,用烧过的狗尾巴毛敷伤口,强迫女儿吃狗肉:主人公最后“用狗肉汤拌饭吃了满满一大碗。紫苏调料没能完全盖住狗肉的膻味,它的眼睛似乎在汤饭上面闪烁着。吐着冒着泡的鲜血,边跑边望着我的眼睛,我至今记忆犹新”(51)。丈夫眼中被迫履行夫妻义务之后的“老婆像是一个被强行拉来的从军慰安妇一样躺在那里,在黑暗中面无表情地盯着天花板”(36);以姐夫的视角描绘英惠被父亲逼迫,“参加过越战的老丈人扇她的耳光,还强迫地把肉块塞进她的嘴巴的情景,简直像是心理剧中的一幕,让人难以置信。至今依然鲜明真切、令人恐惧地留在记忆深处的是小姨子瞬间响彻房间的凄惨悲鸣声。她一口吐掉嘴里的肉块,高举水果刀恶狠狠地轮流盯着眼前的每个家人。仿佛一头被逼到绝境的野兽”(79)。可以看到,韩江刻意把对男权的控诉与几次战争的历史事件联系起来。

三、西方书写与阐释

从事“全球祝圣”(globallyconsecrated)的机构与文化,事实上也掌握了引导品位潮流的话语权,因此“国际化”的获奖者本应更加多元,却可能不过是幸存者法则的一个结果———只有符合主流话语特征的边缘文学,才可能被“祝圣”。因此《素食主义者》虽然并非作家最好的代表作,但更具有话题性,因为它包含了西方读者和评论界自文化战争以后最为敏感的诸多要素,甚至是过于政治正确:和“死白男”(DWM,意思是DeadWhiteMales:“死去的、白人、男性”)作家相对应,韩江是一位在世的东亚女性;小说书写的女性角色、父权专制、生态、身体、畸恋、素食、疯癫、变形以及沉默的抵抗,均可以在一套西方既定的话语体系中得到阐释。

《素食主义者》韩文单行本出版于2014年,但从主题到形式甚至都没有跳出西方19世纪以来的文学传统。首先是关于女性文学想象的书写套路。动笔于上世纪70年代的女性主义理论经典之作《阁楼上的疯女人》副标题是“女性作家与19世纪文学想象”,吉尔伯特等两位美国女性理论家谈及西方文学史上女性写作:“囚禁与逃跑的意象、用疯狂的重影作为驯顺的自我反叛社会的替身的幻想、通过冰天雪地的外部世界和激情似火的内心表达出来的有关身体不适的隐喻等等,诸如此类的模式贯穿于这一传统之始终,并不断复现出来,与之相伴的还有对于厌食症、陌生环境恐惧症和幽闭症等的令人着迷的描述。”[17]在这个意义上,21世纪的《素食主义者》仍然是陈旧的。如果说有新鲜的发展,只能勉强谈及:英惠可能转借男性的“隐蔽欲望”,实现了自我蜕变。在《素食主义者》最后一部分树火中,精神病院的英惠喜欢倒立,她对姐姐说,她感到自己身上长出叶子,手变成根插入地里,胯部开出花朵,于是使劲张开双腿。在与姐夫的“丑闻”中,似乎她并非受害者,也并非被动的:作为一棵植物,她独立对抗一个掠食动物森林;与她合在一处的不是姐夫,因为身体彩绘了花朵之后的那个男人,在她眼里也成了植物,那不是人的交欢,她是作为一株植物在自己的世界里尽情绽放的。正因如此,彩绘了的英惠对姐夫说,她不是对男模特J动心,是“他身上的花,诱惑着我”(129)。我们可以说看似一直如空气般存在的英惠,在植物的世界中可以是自洽的、强悍的、并非被动的,但是韩江没有继续深入这个主题。

此外自从福柯在《规训与惩罚》中将身体作为权力关系的媒介和场所,西方理论认为身体刻写着控制者对既定权力关系的实施,也刻写了被控制者与既定权力关系的强化。进而阿甘本将身体视作“两面的存在物,既承担着对至高权力的屈从,又负载个体的自由”[18]。在这一体系中,身体可能是被动刻写意义的,也可以是被控制者主动反抗控制者意义的。由此文学中的身体被当作政治、文化、历史、精神和心理的承载和隐喻之物。与《素食主义者》相关的,便是以身体对食物的摄取或拒绝来表达一种态度与反抗。

问题在于,东亚关于素食和身体的传统,并非政治意义的,而是与生态、宗教与伦理相关:例如吃素可能与佛教的戒杀放生有关,也可能如中国的满族女作家叶广岑小说中与萨满教的万物有灵相联系。值得关注的是,在韩江的另一部作品《植物妻子》文集中,《童佛》和《红花丛中》都涉及佛教题材,但在《素食主义者》中,素食主题的创作动机却没有由此生发。从这个意义上说,韩江的获奖,并没有为世界文学增加多样性,不过是再次确证了一种西方文学传统的逻辑和品位。

《植物妻子》书封

由于创作的传统来自西方,因此阐释的话语依此逻辑也就不再稀奇。美国西弗吉尼亚大学的卡西(RoseCasey)则把韩江笔下的主人公用拒绝肉食、主宰个人身体的女性意识与另一位东亚女艺术家并置在一起:她认为沉浸美学(immersiveaesthetics)尤其关注身体,因此,小说第二部分姐夫在英惠身体上的绘画,与草间弥生(YayoiKusama)类似,“素食主义者的沉浸式美学将其理论承诺付诸实施,确证了女权主义联盟的紧迫性,这破坏了只能与暴力相关的掌控逻辑”,这是一种“非主导的、跨国女性主义者的世界存在”(non-masteryandtransnationalfeministworld-being)[19]。看似韩江的创作终于令西方读者想到了东亚艺术,但是别忘了,草间弥生自称“精神病艺术家”(obsessiveartist),自18岁以后几乎一直生活在美国,也是被纽约认证的波普先锋艺术代表和话题女王。如果读者阅读经验足够丰富,小说第二部分“胎斑”将沉默的女性与唯美的身体、艺术与感官体验相结合的笔法,足可以让人想到日本的谷崎润一郎,从《春琴抄》到《纹身》。韩江本人说,《素食主义者》的灵感来自韩国20世纪30年代的鬼才作家李箱(LeeSang,1910—1937)的一句话:“只有人,才是(真正)植物。”[20]她之前的短篇作品《植物妻子》也曾利用过这个主题。但是,即使是亚洲知识界,也一并被西方阐释话语席卷:印度加尔各答大学的英语文学教授达斯古帕塔(SanjuktaDasGupta)在她对《素食主义者》的书评中谈道:“在亚洲社会,食物只是从城市幽闭生活进行自我再生之旅的隐喻,在这个社会中,现代和传统交织在一种混乱和误解的粘性关系中,”可惜评论者没有继续深入探析这其中为何“与期待相反”,作者转而对其英译本大加赞赏,说它“不仅仅是美学上的韩国虚构叙事,而且是定义韩国非官方的国内空间社会历史和政治的社会文化的指标参数”[21]。即使是韩国本土批评家也一样用西方理论套用这部作品:2020年韩国国立庆尚大学英语专业副教授金美贞(MijeongKim)在《批评》杂志刊文,也是运用德勒兹和瓜塔里的“成为”(becoming)概念,将韩江的作品解释为“激发读者对人类暴力进行自我反思、开放的和面向未来的探究”[22]。

结语

自上世纪90年代以来的新世界文学不再是一套固定的古老西方经典,而是不断生成的、试图建构一套打破西方中心主义的多元文本系列。在这一过程中,具有全球视野的文学奖项的筛选机制与品位,对新世界文学具有重要的重塑功能。由于国际文学奖项常常关注积极回应当代命题的作品,主要颁发给在世作家,因此正如历史证明的那样,没有经过时间淘洗的“文学祝圣”,总是充满争议。而国际文学奖项所牵动的不仅是文学,还有经济学的文学市场与社会学的文化资本、传统民族国家的利益与后殖民语境中政治正确等复杂命题。正因如此,对新世界文学与“文学祝圣”机制的思考,不仅是文化实践的、更是具有理论价值的。

“声望经济”下,当代的新世界文学可以总结出一套成功学:以东亚为代表的次国家或者边缘民族文学与全球“文学祝圣”机构实现双赢:看似评选纯文学,但明显带有国家战略意味,获奖带来出版高潮和商业利益,同时意味着文化与经济的互惠。由于这个利益过于巨大,所以边缘民族文学写作者和国家推广部门非常清楚评奖的标准,因此可能会刻意迎合,评论界也会按照惯性进行阐释。尽管韩江的创作灵感来自本土,但还是被评论界类比为卡夫卡。马尔特·罗伯特1984年谈及法国文学的话仍然不错:“由于卡夫卡表现出不受任何地理历史的限制,所以人们毫不迟疑地接受他,几乎可以说是‘让他入籍’”,这样就会产生一个本地的卡夫卡,离我们更近但是和真正的卡夫卡之间相距甚远[23]。这是一个系统的去历史化、去地域化机制:读者已经习惯将卡夫卡视为一个世界文学的坐标点,很少会有兴趣认识韩国老作家李箱,佛教的世界观或者同样在描绘女性身体之美与残酷张力之间的日本耽美派作家,因此韩江的《素食主义者》没有让西方读者更多获得新鲜的非西方经验。

边缘民族文学的创作只有被嵌入到已有的西方文学传统中才能获得理解和价值。西方的国际文学奖项用“声望经济”作为筹码,收编了世界上的边缘文学,通过文学颁奖的“祝圣”仪式将这些非主流的文学重新编入西方制定标准的世界文学榜单之中,事实上是对自身文学趣味的强化与推广,以至于后来者的文学形式若想进入这个俱乐部,只有接受一套西方主导的写作培训,然后拿出评委们容易理解、可以阅读和在西方文学版图中更容易被定位的一个作品,主动“献祭”,才会扩大获得被“祝圣”的概率。

值得警惕的是,如果所谓国际评奖机制与边缘民族国家争取肯认的意图实现系统性共谋,越来越鼓励弱小或者亚民族文学的作家懂得成功之道,那么一个意图多元的新世界文学,最终只能沦为特意的装点,仍是西方中心主义单一标准的虚假粉饰。

*本文系国家社科基金后期资助项目“新世界文学:范式重构与多维共生”[21FWWB004]、中央高校基本科研业务费专项资金“语文学与比较文学”[280-63233118]的阶段性成果。

注释