地球上曾经有几十种人,最后只剩下了我们智人。智人具备更复杂的语言和文化能力,进而在多个生态位上取得了生存优势。

智人具有较大的脑容量,擅长制造工具、语言交流、复杂的社会组织和文化发展等特点,智人的出现标志着认知能力的重大飞跃。

人们曾以为智人的辉煌将一直持续下去,直至人工智能的飞速发展,一切似乎都开始变得不再那么确定。

当关于人工智能是否会取代智人的争论层出不穷时,华东师范大学的吴冠军教授在新作《再见智人》中为我们提供了另一种视角——“再见智人”,不是“goodbye”而是“seeyouagain”!

吴冠军在冷静的分析性解剖之中,

融合有热烈的解放性的介入。——齐泽克

他指出,人工智能时代并非简单地取代智人,而是为人类带来了一种“后人类”的存在状态。那么,这究竟意味着什么呢?过去智人的迅速发展促生了“人类主义”,其核心在于智人自我赋予特殊地位,例如“我们智人”的说法,就是人类主义的体现。

这种逻辑本质上强调占有和控制,认为人类凌驾于其他物种之上。而许多我们认为属于人类独有的特质(如“爱”)其实很“后人类”,在后人类的视角中,它们逐渐展现出与非人类智能的交织与重新定义,彻底颠覆了二元对立的框架结构。

图/动画《爱,死亡和机器人》

吴老师强调,人类的身份与存在形式可能正在被重新塑造,而这恰恰是我们需要思考的关键所在。

从人类主义到后人类主义

原来我们就在这条延长线上

人类一直将自己视为宇宙的中心,赋予自己与其他物种不同的特殊地位,这可以一直追溯到雅斯贝尔斯所描述的“轴心时代”。

古希腊哲学家普罗塔戈拉说“人是万物的尺度”,后来苏格拉底加以引用并深化。同样,中国古代的孟子也提出了“人之异于禽兽者几希”的观点,两者均体现了强烈的人类中心论色彩。

即便在“黑暗的中世纪”,《圣经》中的《创世纪》也通过神造人的故事,以神的名义赋予了人类管理万物的特权,进一步巩固了人类例外的观念。

不过直至16世纪,人类主义才真正成为主导性的社会思潮。人类主义构建了一个以人类为中心的宇宙观,将人类置于舞台中央,这种观念在近现代尤为根深蒂固,以至于“人类主义者”常被视为极高的赞誉。

古生物学家安德烈·勒罗伊古汉的研究指出,这一时期的文学作品如《西游记》中,僧侣还可以和猴王、一只猪、一条人形鱼(沙僧)一起出游,16世纪后人们眼里只有人。

然而,人类主义却掩盖了一个关键问题:谁才是被置于宇宙中心的“人类”?这一中心—边缘的架构,实际上导致了种种不平等与排斥,如性别、种族、阶级等差异下的边缘化群体。

从人类主义出发,人类不仅将自己视为理性的典范,还以此标准衡量其他物种乃至人类内部的多样性,将不符合标准的视为“亚人”或“非人类”,进而进行对象化、物化乃至剥削。

“人们眼里只有人”→“人们眼里只有自己人”→“人们眼里只有自己”,这是人类主义的发展的必然,也是现代性的背景性框架。

这一过程中,“资源”一词的广泛使用,便是人类主义效用逻辑的直接体现,它标志着自然与人都被纳入了可被利用的范畴。

当人类将自己视为一种“主义”时,其行为与决策便可能失去道德约束,变得危险而残酷。正如“社会达尔文主义”所展示的,一旦某种主义成为价值规范,即便是最残忍的行为也可能被正当化。

在人类主义的框架下,对“非人类”的剥削与破坏变得理所当然,而对内部“亚人”的歧视与迫害也屡见不鲜。

在社会达尔文主义的理论中,人类的生存空间往往被看作一个大小固定的蛋糕。人类世界的唯一主题就是互相斗争,确认这块蛋糕到底应该属于谁。图/影视剧《鱿鱼游戏》。

吴老师指出,当代世界的“自由主义+资本主义”文明秩序,正是建立在这样的人类主义基础之上,它赋予了人类独有的权利与自由,却忽视了其他生命形式的权益。

因此,面对人工智能的挑战,我们不仅要关注技术本身的发展,更应深刻反思人类主义的局限性,探索更加包容、平等的未来道路。

后人类主义颠覆了二元对立

它是对框架本身的真正的批判

近年来,人工智能的迅猛发展,对长期根深蒂固的“人类主义”框架发起了严峻挑战。这一挑战的核心在于,人类开始质疑自己是否仍处于自然界和智能领域的“例外”地位。

以HBO推出的科幻美剧《西部世界》为例,该剧探讨了人工智能机器人不仅具有自主意识,甚至在某些情况下犯下“反人类罪”,从而颠覆了传统的人类中心主义。这些机器人角色不再是人类的从属或工具,而是具有独立存在的个体,直接挑战了“人类例外”的观念。

图/美剧《西部世界》

在现实中,人工智能技术的发展也不断刷新着人们对“智能”的认知,引发了广泛的社会讨论。著名企业家埃隆·马斯克曾多次警告人工智能的潜在威胁,甚至预测它可能引发人类的第三次世界大战。

马斯克和众多人工智能领域的专家呼吁全球应慎重对待AI的发展,因为这种技术的进步可能将人类推向“技术奇点”,即一个超越人类认知和控制的临界点。

面对这一境况,人类有必要从“人类境况”转向“后人类境况”的反思。人类主义正试图通过制定人工智能伦理准则,使其与人类“对齐”,但这仍是在人类主义框架内的努力。而《西部世界》等作品则揭示了,即使遵守这些准则的人工智能,也可能被置于类似历史上被边缘化群体的位置。

图/美剧《西部世界》

吴老师指出,针对人类主义的挑战,存在两种主要的抗争方式。第一种是“新启蒙主义”,它致力于将更多被边缘化的群体纳入人类主义框架,通过平权运动等方式争取平等。然而,这种方式并未触及人类主义的根本框架,只是在其内部进行内容的调整,因此总有无法被完全纳入的“余数生命”。

第二种是更为激进的“后人类主义”,它直接质疑人类主义框架的合理性,探讨超越人类范畴的存在。后人类主义者如唐娜·哈拉维提出的“赛博格”概念,打破了自然与人工、有机与无机、人与动物等传统二元对立,挑战了人类主义的本体论设定。

后人类主义不仅瓦解了人类中心主义,还拒绝确立任何新的中心,倡导一个开放、多元的“后人类”范畴,让各种非人类存在也能在其中找到位置。

《黑客帝国2》中特工史密斯是矩阵系统中删除非法程序的程序,他消灭了尼奥却被尼奥反杀,互相携带了对方的代码,导致运算错误,变成无限复制的病毒。图/《黑客帝国2:重装上阵》。

总之,随着技术的不断进步和人类对自身认知的深化,人类主义框架正面临前所未有的挑战。后人类主义作为一种更为激进的思想形态,为我们提供了一种超越传统人类中心主义的新视角,引导我们思考如何在未来世界中构建更加包容、多元的社会结构。

我们再次看见了我们智人

在后人类主义地平线上

在短短几千年内,人类从相对无力的物种进化为足以改写整个行星面貌的力量。这一过程中,技术成为了关键推动力,而政治的发展则是另一重要因素,两者共同促使人类走上了“体外演化”的道路。

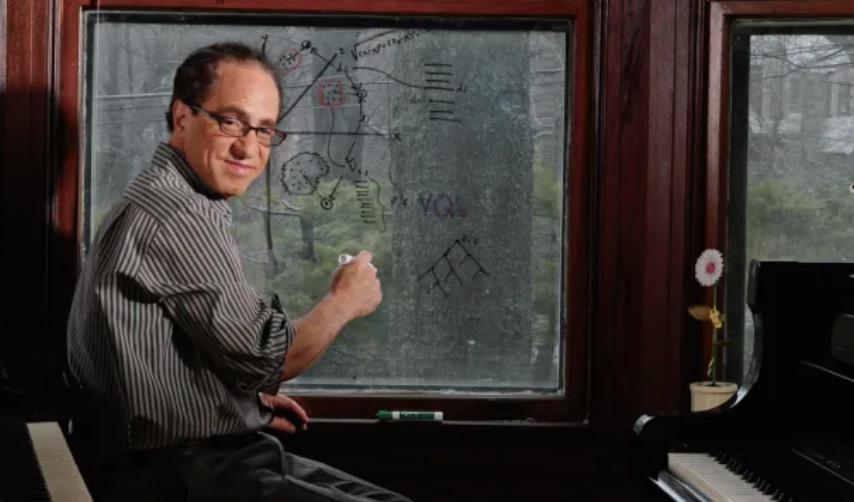

1999年,美国哲学家、麻省理工学院博士雷•库兹韦尔发表的《心灵机器时代——当电脑超越人脑》一书,阐明了未来互联网将把全人类乃至其他生命和非生命体汇集成一个完整意识体的概念,在美国学术界激起一片浪潮。

在面对技术和生态的双重奇点时,“加速主义”政治学派主张通过“普罗米修斯式政治”最大限度地加速技术演化,来应对全球政治、经济和生态困境。

然而,这种技术乐观主义忽视了政治智慧,导致了对政治本质的截断。随着人工智能的发展,人类面临的挑战不再仅仅来自技术,还涉及如何平衡技术与政治智慧的关系。

以大语言模型如ChatGPT为代表的人工智能技术,虽然展现出了惊人的智能水平,但也引发了深刻的信任危机。这种信任危机并非单纯的技术问题,而是涉及到政治、伦理、法律等多个层面的复杂议题。为了重建信任,我们不能仅仅依赖技术的迭代,而需要从政治哲学的角度重新审视人工智能与人类的关系。

在爱的领域,人工智能同样在悄然渗透。虽然经济学模型试图将爱算法化,但爱的本质却远远超出了算法的范畴。人工智能的“算法革命”无法取代人类之间的真实情感,反而可能让爱的价值陷入危机。因此,在智能时代,我们更需要珍惜和呵护人类之间的情感纽带,以爱来对抗人工愚蠢。

如果机器人有了人类的思想与感情,它们还会甘愿做人类的奴隶吗?图/电影《机械姬》。

教育的未来同样面临着人工智能的挑战。在后人类境况下,教育实践正在走向终结,但同时也孕育着新的可能。我们需要以后人类主义的视角来重新审视教育,将其视为一个包含人类与非人类行动者彼此触动的复杂网络。只有这样,我们才能在智能时代中保持教育的活力和创造力。

最后,我们需要警惕的是,人类主义所铸造的“人类学机器”对“亚人”乃至“机器人”进行政治操作。在那正在快速到来的“智能时代”中,可能会有许多人在“人类学机器”的操作中被转变成“无智能的低级人”,甚至是“猩人”。

人类主义正在步向黄昏。“技术政治”考察视角让我们看到:在当下这个技术呈指数级发展的“智能时代”,政治智慧正在式微,而这实质性地标识出智人的“去智化”。

吴老师一针见血地指出,只有当我们以智能的方式重新分配控制时,才能在后人类境况下保持清醒的头脑和坚定的步伐,找到人类的新定位和价值所在。

你思考过技术时代人类命运的问题吗

你觉得人工智能将带来哪些大方向的挑战

人类又应该如何加以直面和应对

2位优秀留言读者将获赠此书

再见智人:技术-政治与后人类境况

吴冠军著

对人类主义进行了独特的解构

以“技术-政治”为主轴考察当下文明状态

及其所面对的危机

-End-