当上个世纪90年代末,在亚洲金融危机里遭遇经济失败的金大中(김대중)“国民政府”提出“文化立国”国策时,没人能想到,放弃了汉字这一传统书写载体后的韩国文学,可以被纳入世界文学的叙述之中。首先浮出水面的是韩国的流行文化:偶像产业、肥皂剧与电影,韩国文学则不受读者重视。同属流行文化大国,读者对于日本文学的了解远胜韩国文学。面对日本文学时,我们能够轻松地将其中的纯文学作家,如三岛由纪夫、川端康成、大江健三郎等人,与通俗作家,如东野圭吾、渡边淳一、司马辽太郎等区分开来。但韩国文学,长久以来,就如同随书附赠的光盘一样,被读者当成韩国流行文化的附属品。因此,2024年10月10日,韩国作家韩江(한강)获得诺贝尔文学奖的消息,让不少读者错愕不已。尽管她的小说《素食者》早已在2016年获得国际布克奖,但这部作品是她的第一个英译本,其翻译质量也由于文本忠实性问题而饱受争议。

韩江

在文学上,这个位在东北亚关键位置的奉行“事大主义”(사대주의)的小国,似乎很难拥有自己的主体性。韩国知识分子首先需要解决的,是在与汉字的复杂纠缠中,确立属于半岛自己的书写传统,从而摆脱自身在汉字文化圈中次要的,从属式的地位。

最初的尝试始于1885年,即李氏朝鲜高宗32年。这一年,留美归来的开化党人俞吉濬(유길준)出版了《西游见闻》一书。这是朝鲜人以本土文字谚文进行写作的首部作品。在此之前很长一段时间内,推崇汉文的朝鲜知识分子仍指责谚文是下层阶级的文字。作为近代朝鲜半岛第一位留学日本及美国的启蒙派知识分子,俞吉濬敏锐地意识到了言文合一的重要性,所以,即使时人以《西游见闻》未以纯汉文写成而大加挞伐,他依旧著文为之辩护,认为描绘纷繁复杂的近代世界时,“与其用艰涩的文字描述而不尽其意,不如用更简易文字亲切话语刻画彼方真境状况”。

毋庸置疑,韩国文学肇始于公元前2世纪汉字的传入,以汉字书写的文学作品长久以来都是韩国文学的有机组成部分。这似乎使得韩语文学成为汉字文化圈内的“弱势文学”,近代韩语文学的生成,首先需要弥合书写文字与口头语言之间的裂痕。此种裂痕使得文化在过去的朝鲜半岛成为精英阶层的专属,甲午战争后,突然间被抛入近代国际秩序之中的韩国,其固有的社会结构迅速解体,启蒙派知识分子被赋予文学救亡的沉重义务。俞吉濬是其前驱之一,1895年,他编撰了《韩鲜文传》,这部书是半岛历史上第一部现代韩语语法书与字典,其后又经大量修订,以《大韩文典》之名于1909年重版。在他的努力下,原本仅以汉字书写的政府公文和学校教科书也开始使用谚文。

与之相似,中国的新文化运动同样在想象一种属于普罗大众的文体,希冀以文体之变更带来政体、国体之鼎革。之于中国知识分子,白话文的普及并不意味着旧文学传统会像一滴露水般蒸发殆尽,虽然他们力图以拉丁化新文字废除汉字,但这些尝试亦在传统的惯性下最终失败。

韩国文学却完成了“拉丁化”,他们没有像越南一样创造一种基于拉丁字母的新文字,而是重新启用世宗大王(세종대왕)1446年颁布的《训民正音》中的谚文,以谚文记录韩语口语的音调,重要概念则以汉字书写。汉谚混写一直延续到20世纪中叶,彼时,韩国人已将谚文这一原本被侮辱,被忽视的文字,视作韩国国族叙事的核心要素之一。他们小心翼翼地摘除汉字,代之以纯粹的谚文。此种做法更加深了汉语世界读者对韩国文化的刻板印象,认定其终究要背弃以汉字铭写于典籍之上的传统,拥抱浮萍般空虚的现代性,自愿在全球化进程中变成西方目光下的遥远异域。

“我相信人类应该是植物”

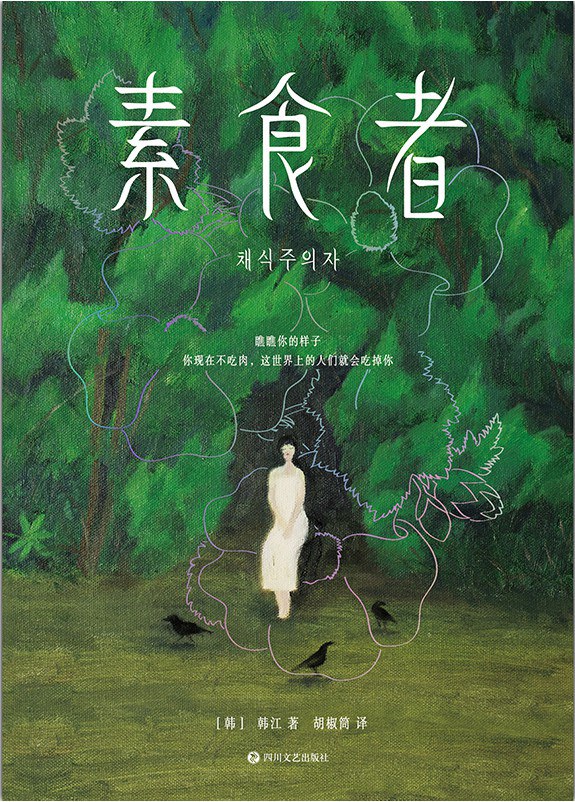

长篇小说《素食者》是韩江最知名的作品之一。这部小说的情节并不复杂,其寓意却不像表面上那么平易。《素食者》主人公是一名家庭主妇,她因为不断地梦到人类的血腥暴行而决定不再吃肉,她的家庭由此逐渐分崩离析。读者可以用女性主义的透镜来检视这部作品,认为女主人公自杀式的素食主义是对父权的消极抵抗。从这个角度看,整部长篇小说由三个独立的章节构成,分别采用女主人公丈夫、姐夫与姐姐的视角,其中,丈夫的视角是以第一人称叙述的,在此,韩江将他设定为一个典型的不可靠叙述者,他出场,旁观,即使他是事件里的中心人物,也依旧保持着如摄像机的精准与冷漠,他很少愿意进入妻子的内心世界,亦从未反思过自己的立场与角色。他在不断的叙述中自我辨认,这种自我辨认构成了对其冷血行径的反讽。此处,我们可以窥见韩江作为小说家的叙事功底,她将自己装进一副令人厌恶的皮囊之中,用她本人显然并不会认可的声音说话,如同纳博科夫(VladimirNabokov)在《洛丽塔》里所采取的技法。之后两章,叙述以第三人称的有限视角不断递进,女主人公的声音却越来越稀薄,直到在最后一章中变成病房里肌肉反射般地嘶吼。

《素食者》

韩江或许的确在叙述中记录了一种女性主义的批判,但这并非其叙述呈现的全部图景,《素食者》获国际布克奖后,她曾在接受《白色评论》杂志记者萨拉·辛(SarahShin)采访时表示:“在写作《素食者》的过程中,我一直在思考人类暴力和纯真的(不)可能性。主人公英惠试图通过脱胎换骨变成植物的极端方式来反击暴力,而在她的反面,则是对人性的深深绝望和怀疑。”让一个女人在小说里变成植物的想法,出现在韩江1997年的短篇小说《植物妻子》中,《素食者》是对这部旧作“更黑暗,更激烈地”重写。

不过,这些“植物小说”的最初构想,可以追溯到韩江的大学时期,当她还是延世大学韩语系的学生时,读到了日本殖民时期的韩国作家李箱(이상,本名金海卿)的一句诗:“我相信人类应该是植物。”她认为,李箱用诗句暗示了,那段苦难岁月里,韩国人对殖民暴力所采取的消极防御立场。讽刺之处在于,殖民时期在日本教育体系下成长起来的政治精英,半岛光复后,竟摇身一变,在美国扶持下,跃升为新生的大韩民国的统治阶层。这些亲日派构成了如今韩国政坛右翼的基石。《素食者》向读者暗示了女主人公父亲的背景,他曾参与过越南战争,那段经历是他引以为傲的资本,时常向他人炫耀式地提及。

但这段历史果真值得炫耀吗?韩国卷入越南战争是在1964至1973年间。这是韩国自建国起第一次参与海外军事行动。彼时,在韩国执政的朴正(박정희)政府累计向越南派遣了32万名军人,使韩国国军成为在越南参战的各国部队中数量仅次于美军的存在,远多于排名在其之后的澳大利亚国防军与新西兰国防军。而在参战期间,韩国国军在越南犯下大量虐杀与强奸的罪行,时至今日,韩国政府都未与当年的受害者达成正式的和解协议,仅在上个世纪90年代末到00年代初韩越建交之际,即金大中总统任期内,韩方对越方有过非正式与正式的致歉,但始终没有给予受害者经济补偿。从这一侧面看,《素食者》将女主人公的父亲设定为越战老兵,隐晦地指出了困扰女主人公的暴力噩梦的来源。无独有偶,在她2021年的长篇小说《不做告别》里,同样出现了对越南战争期间韩军暴行的指涉。书中主人公“每两年完成一部自己制作的短篇电影,首次获得好评的是在越南丛林的村庄里采访被韩国军人强暴的幸存者的记录”。但在那部纪录片中,占主要位置的,不是历史本身,而是“阳光和苍郁的热带树林形象是压制一切的力量”。

《素食者》里的父亲仅在家庭聚会上出场过一次,其所投下的阴影却无处不在。在女主人公姐姐的回忆中,我们得知这位父亲时常以暴力方式对待自己的两个女儿。正是他的暴力将女主人公推向深渊,为逼迫她吃肉,他在家庭聚会上打了她一记耳光。这场家庭聚会是情节的转折点,自此之后,一切急转直下,妹妹与姐姐的家庭相继崩溃。

家庭问题与暴力问题的引入,是《素食者》与《植物妻子》最大的分别。后者是一部蜂鸟般轻盈的短篇小说,人物活跃在一个由个体感情组成的密闭空间里,引发矛盾的,是这些感情的细微颤动。我们可以把它看成一部技巧娴熟的“青春小说”,这样的小说倾向于处理人与自我的关系,而与之相似却完全不同的“成长小说”,是在处理作为“在世之在”的人。不过,《素食者》终究还是延续着《植物妻子》的书写惯性,它内部复杂、幽暗的文本空间拒绝将自己化简为政治的寓言。小说的第一部分仿佛以第一人称重构的《变形记》,而其至关重要,曾经斩获过韩国最高文学奖项“李箱文学奖”的第二部分《胎记》,让人联想到托马斯·曼(ThomasMann)的晚年力作《浮士德博士》。它们都细致地描摹出一个脱离市民社会的艺术家的形象,他为了达到艺术的伟大而屈从于内心的禁忌欲望,最终滑向疯狂与毁灭。

流亡者托马斯·曼的晚期写作,毫无疑问是政治性的。当“浮士德博士”在耻辱与自我流放中死去时,叙述者将他的命运当成了德国命运的隐喻:“德国,它的面颊现出肺病患者的潮红,它那时正陶醉在放荡的凯旋的巅峰,正准备借助一个条约的力量去赢得全世界,它以为它可以守约,它于是用它的鲜血签署了这个条约。今天,它正在倾覆,它已经被恶魔缠身,一只眼睛被它的一只手蒙住,它的另一只眼睛在盯着恐怖发呆,它每况愈下,从绝望走向绝望。”而《胎记》里,蛊惑那个艺术家越过伦理边界的,与其说是中年男性绝望的肉欲,不如说是一种透过自我毁灭而彻底遁入作品之中的欲望。或许,这就是韩江在采访中所说的“纯真”,一种只有在彻底的孤独中才能实现的艺术的“纯真”。

《白》与见证文学的语言问题

美国社会学家理查德·J.伯恩斯坦(RichardJacobBernstein)在其所著的《根本恶》一书中回顾了自康德(ImmanuelKant)以来的西方哲学家对现代性之恶的思考。他认为,20世纪的历史经验造成了智识上的断裂,让传统道德话语变得哑然无声。伯恩斯坦援引法国犹太裔哲学家伊曼努尔·列维纳斯(EmmanuelLévinas)的说法,称20世纪,是一个摆脱了神义论之诱惑,进而使虚无主义成为制度性存在的世纪。在列维纳斯看来,思想之所以接受神义论,是因为神义论可以“使上帝显得无辜,或以信仰的名义拯救道德,或使得受难变得可以忍受。”

《不做告别》所表达的,却正是一种不可忍受,一种几无救赎之可能的受难。与《素食者》相似,这部长篇开始于主人公连续不断的噩梦;不同的是,《素食者》始终没有真正揭示这些噩梦的成因,《不做告别》却直截了当地告诉读者,主人公的噩梦源自韩国建国前后发生在济州岛上的一切。

这是韩国现代史上最血腥,最漫长的惨剧。1948年4月3日,济州岛爆发起义,这次起义被以研究朝鲜战争闻名的美国军事历史学家艾伦·R·米利特(AllanR.Millett)称作朝鲜战争的真正开始。起义及后续韩国军警对起义的残酷镇压,造成了一场可怖的人道主义灾难。而在军政府的长期高压统治下,济州岛事件的真相遭到掩盖,任何提及济州岛起义的韩国人,都会遭到当局的殴打、酷刑与监禁。其中最著名的例子,应属济州岛出生的作家玄基荣(현기영)的遭遇。1978年,他出版了韩国第一部以济州岛大屠杀为背景的小说《顺义伯母》。因为这部小说,当局以虚假罪名逮捕了玄基荣,残酷折磨了他整整3天,并警告其以后不准再写任何与大屠杀相关的文章。

直到20世纪90年代韩国恢复文官政府统治,济州岛岛民那段痛苦的集体记忆才得到承认。2003年,卢武铉(노무현)总统时期,当局正式组织调查委员会,由时任总理的高建(고건)担任主席,以求厘清济州岛事件的历史事实。调查显示,政府的镇压导致全岛70%的村庄被烧毁,近10万人死亡,事件之惨烈,让高建称其为一场种族灭绝。

对于那些完整经历过韩国转型期的剧烈动荡的作家而言,历史始终是他们写作的核心。生于1933年的诗人高银(고은)即以一系列记录韩国现代史的史诗闻名。他创作于1983至2010年间的长诗《万人谱》长达30卷,2012年,在接受《卫报》采访时,高银描述了自己创作这部长诗的因由:“我心中充满了对死者的哀悼。我有这个使命,要让所有死去的人复活⋯⋯我仍然怀着死者,他们通过我来书写。”《万人谱》在西方学界,常被拿来与美国诗人查尔斯·雷兹尼科夫(CharlesReznikoff)的《证词》《大屠杀》等长诗相比。这些作品都是基于真实的法庭记录而创作的。一生中大部分时间,作为诗人的雷兹尼科夫都默默无闻,但对于诗人、评论家路易斯·祖科夫斯基(LouisZukofsky)而言,雷兹尼科夫的作品有着无可比拟的重要性,这些长诗是祖科夫斯基提倡的所谓“客观主义”(Objectivism)的杰作,并以惊人的篇幅成为这一文学运动的早期丰碑。

在根本恶的压力之下,词语产生了裂痕,不得不变得赤裸、坚硬而又如黑曜石般锋利。抛开一切隐喻之后,词语见证而不介入,呈现而不判断,召唤而不煽情。在书写这无以言表的黑暗时,韩江的语言的确变得如同摄像机镜头般中立,不需要用感叹号给句子上膛,只需要单纯描写那座由遇难者肉体堆成的血肉之塔,读者就能觉察到其中根本恶的存在。是一个个鲜活的生命,而非治理视域下的人口,在惨烈的屠杀中消逝了,若轻描淡写地呷着红酒,称他们为国家前进道路上必要的代价,那么这个国家的国民就并没有记住历史。

韩江在《白》一书中,让叙述者在浏览华沙抗争博物馆时,突然觉察到“自己的祖国从未真正做到缅怀逝者这件事”。读者很可能感觉到古怪,因为从《辩护人》到《寄生虫》,韩国近年来的电影,素来以极强的社会批判性著称,何以韩江会认为那些逝者仍未得到缅怀?或许在与波兰文学的对话中,她窥见了某种在假惺惺的和解与操弄权术的政治清算之外的可能性。在这些虚伪的和解与清算里,书写难以保持中立的位置,它径直涉入其中,为当权者鼓噪。韩国现代历史一再证明了这个国家内在结构的保守性。即使被誉为韩国曼德拉,曾获诺贝尔和平奖的金大中总统,也是在倒向新自由主义怀抱之后才成功当选。而在金大中之前担任总统的,是和他一样被誉为“三金”之一的金泳三(김영삼)。作为昔日的街头政治家,金泳三为当选,不惜直接加入彼时仍由新军部力量把控的执政党,其任内发动的对第五共和国新军部余孽旷日持久的清算,更多是为了打击异己。

如此背景下,意识到逝者的个体经验正在被遗忘的作家,竭力想要保存下一份记录。见证的焦虑困扰着韩江的前辈作家,首要问题是,如何在记录的同时唤醒一种属于文学的文体意识。在这里,波兰诗人的经验可以作为参考,经历了社会秩序的彻底解体后,他们和美国的客观主义诗人一样选择了一种废墟般不加装饰的语言,这些语言构成了战后波兰诗歌的特质。切斯瓦夫·米沃什(CzesławMiłosz)在《诗的见证》一书中称,在诸如兹比格涅夫·赫伯特(ZbigniewHerbert)之类波兰诗人的作品中,“一个充满人类斗争和痛苦的空间,为物体提供了背景”。

作为一本围绕着人物展开的小说,《白》写于2016年朴槿惠(박근혜)政府陷入弹劾危机,濒临瓦解之际。此前,韩江因写作反映“5·18事件”(5·18광주민주화운동)惨况的《少年来了》被保守的朴槿惠政府列入黑名单,暂停一切资助。这部以笔记形式写成的小说,既是2014年的《少年来了》的回响,亦是2021年的《不做告别》的先声。

这部小说的形式让人想起中国与日本文学中的笔记体传统,但《米沃什词典》也可以被视为阅读《白》时的重要参照。在词典中,词与物的罗列是松散的,A到Z的语音顺序,为作品赋予了一种人工的秩序,韩江则选择了情感的秩序安排这些白色,逐渐加强其景深,切入到白的隐喻义之中。《白》中的所有章节,都围绕着一个关键的白色物像展开,而白色所象征的,正是死亡,不仅仅是个体的死亡,更是一个城市的受难。在韩江看来,二战期间在起义中遭到纳粹炮火彻底毁灭的华沙城是一座“白城”,同样的“白城”也出现在韩国现代史中,出现在韩江的故乡全罗南道,出现在那吞噬了无数人生命的济州岛。而正是这些书写历史的作品为韩江赢得了世界性的荣誉,韩语文学的主体性,在历经百年之后,终于得到确认,在韩流之外,韩国的严肃文学,被确认为一种见证的,坚硬的,拒绝告别沉重过去的文学,一种在与整体保守的社会的撕裂中奋力生长的文学。