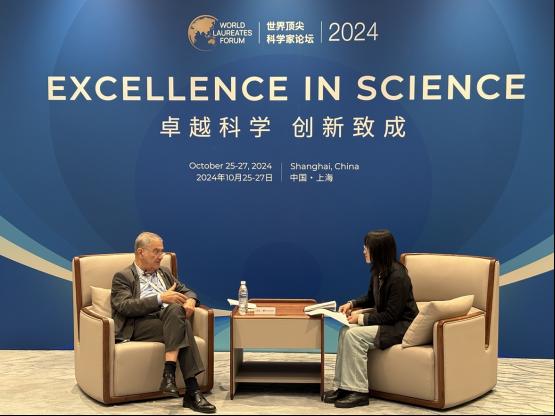

“我上周到西安,看到好多文物,也听到一些考古学家的故事。”塞尔日·阿罗什的眼光越过镜片上缘投向空中,似乎一瞬间进入了平行时空,“特别有趣——如果我不做物理学家,也许会从事考古。”

在这位2012年诺贝尔物理学奖得主的心中,一件事是否有趣、是否能引起好奇,是最重要的“择业标准”。

“奇妙而丰富的游乐场”

塞尔日·阿罗什从不认为科学研究有什么“苦大仇深”,更觉得这是某种探索类游戏。

卫生间墙上贴了多少块瓷砖?正方形对角线有多长?阿罗什从记事起,就对数字有一种天然的痴迷,一度执着地想测量他见到的各种对象中蕴含的数字元素。

瞧瞧,世界是多么奇妙而丰富的游乐场。

今年80岁的阿罗什,高中时期是“第一颗人造卫星的时代”,当时,他尝试用数学方法测算出火箭逃逸速度、轨道上卫星的周期以及行星表面的引力场。他不纠结“目的”,只是好奇卫星为什么能“乖乖听话”绕地飞行。

“小时候常去巴黎的发现宫。”他像谈到了自己最喜欢的玩具屋,用手比划着试图让我们理解发现宫里测量π的实验装置有多奇妙:“墙上写着π的数值,小数点后的数字构成了一串长长的螺旋形状。这串数字无限延伸,并没有任何规律和明显的重复性,让我非常着迷。”阿罗什疑惑,这个数值,“怎么能够被如此精准地测量呢?”

他清晰地听到了来自内心的召唤:我想成为一名科学家。

他以全国第一的成绩,进入学术氛围浓厚的巴黎高等师范学院。在这里,他聆听阿尔弗雷德·卡斯特勒、让·布罗塞尔和克洛德·科恩-塔诺季三位杰出物理学家的讲述,如饥似渴地阅读《量子力学》《核磁原理》和《费曼物理学讲义》。他找到了最向往的那片宝藏——原子的世界。

原子和光子是近乎诗意的存在,阿罗什说,“它遵循了一些反直觉的量子物理学规则。这是一种无法抗拒的吸引。”

捉住“薛定谔的猫”

拿到博士学位,塞尔日·阿罗什跨越大西洋,前往斯坦福大学,成为激光物理学先驱阿瑟·肖洛实验室的博士后,与首批可调谐激光器等做伴。和这些“神奇玩具”在一起,他说自己“玩得很开心”。

1973年,他回到巴黎高等师范学院建立自己的实验室,和研究团队利用超导腔研究了微波光子的长时间存储,并用里德堡原子操控光子。他们观察到了量子纠缠现象,并成功实现了量子非破坏测量,驯服了那只著名的“薛定谔的猫”。

“薛定谔的猫”,是物理学家薛定谔于1935年提出的有关猫生死叠加的著名思想实验。阿罗什被公认是一个将“薛定谔的猫”做到诺奖级别的物理学家。2012年,他与美国物理学家大卫·维因兰德因“突破性的试验方法使得测量和操纵单个量子系统成为可能”,获得诺贝尔物理学奖——那只困扰物理学界多年的“薛定谔的猫”,在现实中被“捉”住了!

阿罗什说,自己生在一个幸运的时代——激光的发明,开启了光子物理学研究的大门。

“通过激光捕获原子,可以在微观世界创造一个异常‘冷静’的角落,对悬浮在空间近乎不动的原子进行研究。”在此基础上,阿罗什对单个量子进行操纵,解开了量子很多奇怪属性,比如在同一个时间点有两个不同的状态,两个状态的结果彼此叠加、互相干涉,一个状态改变会促使另一个状态改变——这就是“薛定谔的猫”。

“人们没有能力使用单独的量子系统验证时,一只又死又活的猫,就成了薛定谔的思想实验所推导出的荒谬结论。”而阿罗什成功驯服了原子和光子,观察到量子叠加和退相干,弥补了量子世界和经典世界之间的重要过渡环节。而他发明的新检测方法,在观察的同时并不介入,这样就不会破坏光子。

“光的传递,无远弗届”

“师徒三代诺奖”,是有关塞尔日·阿罗什的传奇。

1966年,20岁的阿罗什进入巴黎高等师范学院的卡斯特勒-布罗塞尔实验室。这间实验室人才济济,在阿罗什之前,卡斯特勒在1966年独享诺贝尔物理学奖,布罗塞尔则是法国量子光学学派的奠基人。

“我非常幸运在这样的环境受熏陶。你要做科学,必须要和一支才华横溢的科学家团体为伍。”阿罗什说。

做了老师,阿罗什延续了实验室的传统,和他的同事、学生一同分享有趣的成果,开诚布公讨论失败。“我希望对我的学生来说,我这位导师做得和我自己的导师一样好。”阿罗什教授摊开双手,露出一个略带羞涩的笑容。

“你的腔量子电动力学实验到底是在做什么?”

“你想象一个真空的空间,我们把原子一个接一个注入……我们观察到,在一定条件下,出射的原子会进行规律地振荡。”说到这里,阿罗什抬起双手,两根食指快速交叉,好像要在空气中划出一张网来,“中国人常常打乒乓球,原子的那种振荡就像乒乓球——接触到台面,又弹跳起来,如此反复。”

阿罗什总能拨开物理学那神秘庞杂的专有名词丛林,为“小白”们指出一条明亮的思路。

他走进世界各地高校,向年轻学子讲述他与光的奇遇;在抖音、今日头条做直播,与中国网友谈论神秘莫测的量子世界;撰写《光的探索——从伽利略望远镜到奇异量子世界》,试图通俗讲述人类的“追光”史……

“量子光学的发展需要了解,需要交流。”阿罗什强调,所有基础科学的发展需要一代代科研工作者的接续努力,“每一个此刻的新技术、新发现,都将为下一个新技术、新发现做出贡献。”

“让基础研究科学家安心工作”

“我们生活在一个科学进步令人眼花缭乱的时代,科学创新速度前所未有。但同时我们也生活在一个大众对科学知之甚少的时代。”这是塞尔日·阿罗什的担心。

在2023年第六届世界顶尖科学家论坛开幕式主旨演讲环节,阿罗什曾发表“论当今复杂世界中科学面临的挑战”的演讲,认为“要是我们用科研KPI评价爱因斯坦,他远不配成为世界上最好的物理学家”,并指出,“牺牲基础研究长期性,过度关注短期利益的应用研究,可能会阻断颠覆式创新发展的可能性。”

他一直强调“蓝天研究”的重要性——意指“无用”的基础研究。他说,“关于宇宙的科学,与任何直接应用都没有联系,本质上讲它们都是‘无用’的。”

阿罗什一直强调,要平衡基础研究与应用研究的关系,让基础研究科学家安心工作。

阿罗什回忆起在卡斯特勒-布罗塞尔实验室的时光:导师会引导新学生在各种实验里发现兴趣所在。一旦学生明确了自己的方向,导师就会充分尊重他们的选择——“布罗塞尔从不强求我们按照某个既定目的,去做‘有用的’实验。”曾在这个实验室学习的华东师范大学量子科学与精密测量研究院博士后吴海腾说,“在这个实验室做博士相对自由,导师会给予清晰的引导,接下来的四五年,你就去做该做、想做的事,是否发文章不是毕业硬指标,只要你扎扎实实努力过,为实验室增加了积淀,教授就觉得你可以毕业了。”

在阿罗什看来,科学面临的另一个挑战,是反全球化,“我们必须维护科学的全球性,西方科学家与中国科学家必须保持紧密联系。”

他说,危机和挑战可能引发非理性,但科学家必须始终坚守科学的价值观。在动荡而困苦的时代,科学家仍坚定而努力地拓展人类知识边界,这是人类发展的永恒动力。

“我的人生,不只有量子物理”

从孩童时期起,阿罗什就和兄弟们一起阅读,一起去博物馆,讨论从古代历史、文学艺术到现代政治的各种问题。

阿罗什认为,科学和人文艺术有很多相似之处,都是在追求“神秘而有趣的东西”。他说:“历史上那些科技最为繁荣和活跃的时期,往往也是科学家能和艺术家、哲学家或社会学家自由交流的时期,这大大推动了创新和基础研究。”爱因斯坦、笛卡尔等顶尖科学家,也曾是人文、艺术领域的研究者。阿罗什也是如此。

“我经常去看音乐表演。我也很喜欢15、16和17世纪意大利的画家,例如提香和米开朗基罗。我很好的朋友是音乐家。我会听音乐来解压。”

“优秀科学家也应了解人文学科。”阿罗什在2020年第三届顶尖科学家论坛上这样说。他认为,从意大利文艺复兴到德国量子崛起,只有学术自由才能有批判性思维,才能不断迸发创造力,科学才能成为超越性的全球创造活动。

得知大江东-复旦融媒体创新工作室的成员都是文科学生,阿罗什饶有兴趣地关心起中国大学文科课程安排,挺直脊背认真地问道:“你们日常课程安排,会有和基础科学或应用技术相关的科目吗?”得到肯定的答复,他才重又放松地靠回椅背,笃定地说,“理当如此。”

报道统筹:李泓冰

采写指导:人民日报记者曹玲娟

采访写作:复旦大学新闻学院学生叶雨晨、周好雨、杨源、杨馨蕊