“大冰”到底是“文坛知音”还是“网红奇才”?从一场全民热议看“多维度”人生的真相

“文坛少了大冰,就好像NBA少了我一样。”这句话乍一听,既荒诞又充满自信,甚至带着点“自黑”的味道,让人忍不住多瞅两眼。它不仅成为了某些网友调侃大冰的金句,还让人开始重新审视这个身兼作家、主持人、民谣歌手、老背包客等多重身份的“大冰现象”。到底是“文坛奇才”还是“网红奇葩”?大冰的“多维人生”背后,藏着怎样的故事?

每个人对大冰的评价都能立马开个辩论赛:有人说他是真实、有趣、有才华的“江湖人”;也有人觉得他不过是个“伪文艺”的营销高手,靠着人设和情怀成功出圈。与其像个键盘侠一样站队,不如换个视角,看看大冰到底是怎么在这个“流量至上”的时代,成功掀起一波波舆论浪潮的。

“每一个标签,都是一个故事”

翻开关于大冰的“履历表”,会发现这哥们儿的标签多到让人怀疑他是不是活了两辈子:主持人、作家、民谣歌手、手鼓艺人、背包客、酒吧老板、皮匠、银匠……这种看似“杂乱无章”的身份拼接,难免让人联想到一个词:表演型人格。

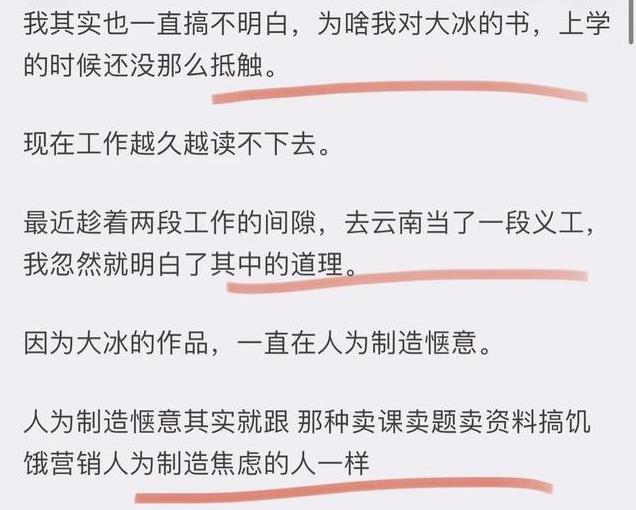

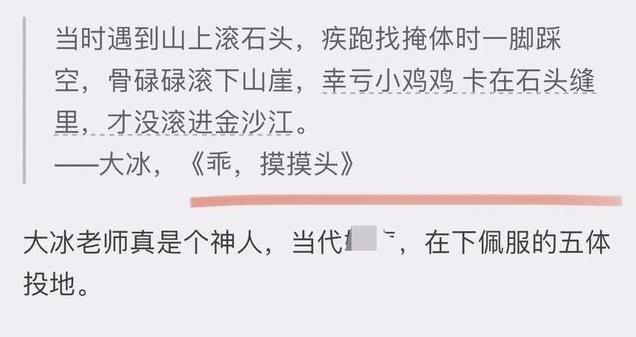

但换个角度想,这些身份背后,其实藏着一个核心逻辑——故事。大冰的书,从《阿弥陀佛么么哒》到《乖,摸摸头》,全都以平凡人的故事为主线,充满了烟火气息和人生的味道。有人说这些故事是“贩卖鸡汤”,但你不得不承认,他确实为“文艺青年”们创造了一个可以寄托情感的出口。在这个快节奏的时代,谁不想在疲惫的生活里,读点让人会心一笑的文字呢?

这样的风格也让他成为争议的焦点。有人质疑这些故事的真实性,甚至认为他是“把别人的人生当素材挣钱”。但这里就涉及一个有趣的问题:讲故事的人,真的需要100%经历过这些故事吗?或者说,听故事的人,真的在乎故事的真假吗?

“从主持人到‘文艺导师’,他靠的是什么?”

在成为“全民大冰”之前,他是山东卫视的“台柱子”——一个谈吐幽默、控场能力一流的主持人。对于90后来说,他当年的节目可能占据了不少电视时光。主持人出身,让大冰天生自带一种亲和力和表达欲。这种特质,在他后来的人生轨迹中,被无限放大。

当别人还在用“文学”这把钥匙敲开文坛的大门时,大冰已经用自己的“跨界身份”闯进了更多领域。他的书,不是传统意义上的文学作品,而是带着“文艺范”的大众读物。这种“去文学化”的策略,让他迅速俘获了一批平时不怎么看书的读者。

有人说他懂得“精准营销”,但这其实是他作为“职业表达者”的天赋。从书名到内容,大冰无时无刻不在传递一种“生活很苦,但人间值得”的情绪。而这种情绪,与当下年轻人对生活的普遍焦虑形成了完美的对接。

“文艺还是网红?这是一场身份的较量”

在这个互联网时代,身份的边界早已模糊不清。作家可以是网红,网红也可以是作家。大冰的成功,正是因为他在两者之间找到了一个微妙的平衡点。他既保持了文艺人“不食人间烟火”的气质,又深谙流量时代的玩法。

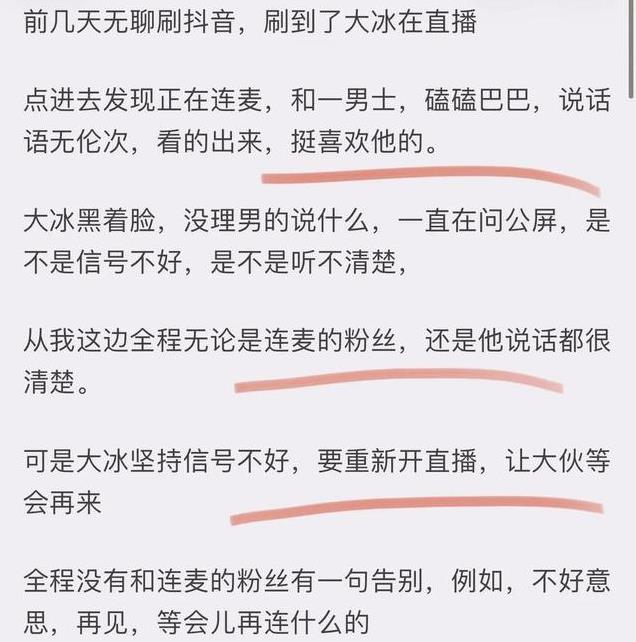

比如,抖音上的大冰直播连线视频,不少网友戏称“冰哥每次连线都像在开演唱会”。有人觉得他过于“浮夸”,甚至有点“油腻”,但也有人表示,“冰哥就是那种见谁都能聊得开的朋友,真实又亲切。”

这种“接地气”的表达方式,让他迅速从“作家圈”杀入了“网红圈”。虽然不少传统文学爱好者对他嗤之以鼻,但不可否认,他确实拓宽了文学的边界。正如有人评价的那样,“大冰的书,可能不是文学,但它是生活。”

“争议的背后,是社会的缩影”

大冰的争议,实际上是当下社会的一面镜子。在这个多元化的时代,每个人都在追求“与众不同”,却又害怕被扣上“博出位”的帽子。大冰的“许多身份”,让他成为了一种“多面人生”的典型,他既是“文艺青年”的代言人,又是“网红时代”的弄潮儿。

他的故事,戳中了很多人对于“自由生活”的向往,但也让一些人感到“不安”。这种不安,来自于他“活得太洒脱”,与普通人循规蹈矩的生活形成了鲜明对比。人们一边羡慕他的潇洒,一边又忍不住质疑他的真实性。因为他的存在,提醒了我们:原来人生真的可以有很多种活法。

“从争议到反思,大冰现象带来了什么?”

从大冰身上,我们可以看到一个有趣的现象:在这个信息爆炸的时代,真正让人记住的,往往不是那些“完美”的存在,而是那些充满矛盾和争议的人。大冰的成功,恰恰证明了“真实”比“完美”更有吸引力。

他用自己的故事,告诉我们一个简单的道理:人生不是只有一种标准答案。无论你是作家、主持人,还是背包客、皮匠,只要你愿意去尝试,就能找到属于自己的精彩。

这种多样化的人生也需要付出代价。大冰的争议,正是因为他选择了一条少有人走的路。而这条路,注定会充满质疑和挑战。但正如他自己所说的那样,“人生本就是一场冒险,谁说不是呢?”

互动话题:你怎么看待大冰的“多重身份”?你觉得他是“文坛奇才”还是“网红高手”?欢迎在评论区分享你的看法!