孩子翻开书本,

秦汉魏晋南北朝,诗书礼乐易春秋。

好像什么都是古代的;孩子生于信息时代,长于楼宇之间,

如何了解传统文化?

如何理解祖辈生生世世的生活方式? 今天,我要隆重介绍给你的,是一套由北大教授、文化学者、美学大家叶朗和朱良志,用深厚广博的学识和平易近人的文字,为孩子创作的中国传统文化入门读物——《孩子从这里读懂中国》(全5册)。打开这套帮孩子全面了解传统文化的“百科全书”,映入眼帘的风景将会是:

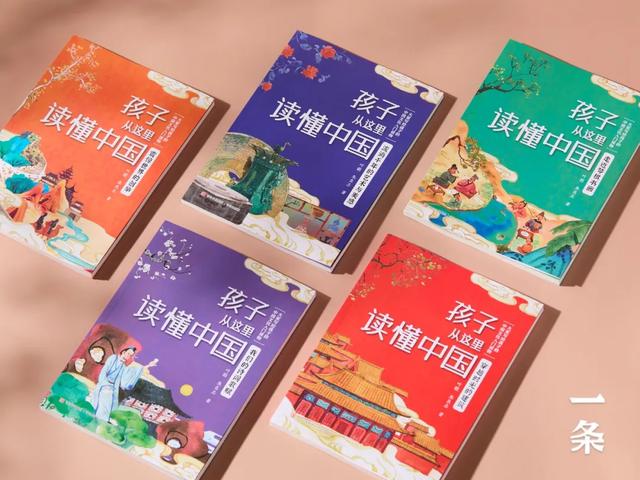

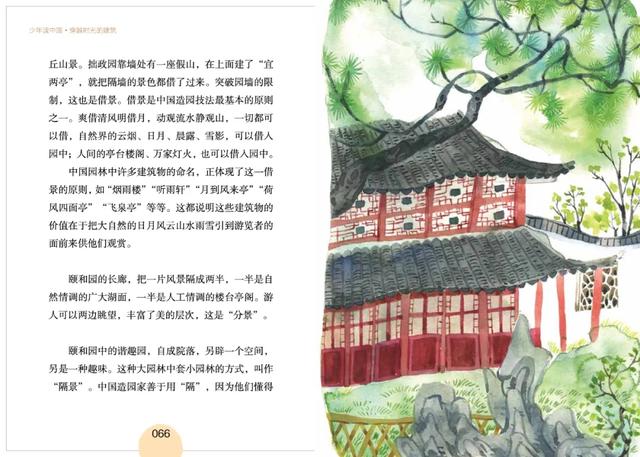

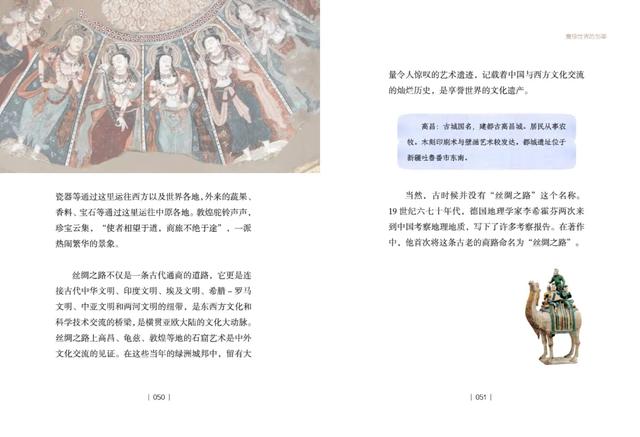

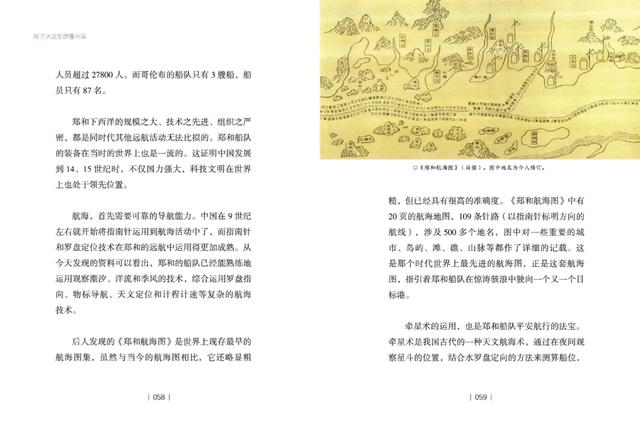

《走近琴棋书画》:借由汉字、毛笔、音声、形象,被注入器物的那些古老的情感旨趣,从时间的维度上被逐一阐述。并非技法层面上的钻研,而是览略文化、通晓情趣。 《穿越时光的建筑》:屋檐、阶梯、院落、走廊……无论用以皇权,还是民乐,在建筑的世界中,空间成为一种储存历史和记忆的匣子,被阅读和感悟。 《震惊世界的创举》:中国古代长期以来被视为是“无科学”的,科技是“奇技淫巧”。实际上,在有神论的西方历史上,对科技的抵制有过之而无不及。相反中国,我们不但有技术,而且很高明! 《流淌千年的艺术与美感》:玉石、青铜、瓷器、服饰……是认真仔细过好每一天的先民们,在日常生活中孕育的繁多美丽。 《我们的诗词歌赋》:溯游《诗经》,驰骋《楚辞》;沿时代大河“飞流直下三千尺”,汇入唐诗;在下游宋词的“藕花深处”,“争渡,争渡”。

《走近琴棋书画》:借由汉字、毛笔、音声、形象,被注入器物的那些古老的情感旨趣,从时间的维度上被逐一阐述。并非技法层面上的钻研,而是览略文化、通晓情趣。 《穿越时光的建筑》:屋檐、阶梯、院落、走廊……无论用以皇权,还是民乐,在建筑的世界中,空间成为一种储存历史和记忆的匣子,被阅读和感悟。 《震惊世界的创举》:中国古代长期以来被视为是“无科学”的,科技是“奇技淫巧”。实际上,在有神论的西方历史上,对科技的抵制有过之而无不及。相反中国,我们不但有技术,而且很高明! 《流淌千年的艺术与美感》:玉石、青铜、瓷器、服饰……是认真仔细过好每一天的先民们,在日常生活中孕育的繁多美丽。 《我们的诗词歌赋》:溯游《诗经》,驰骋《楚辞》;沿时代大河“飞流直下三千尺”,汇入唐诗;在下游宋词的“藕花深处”,“争渡,争渡”。

|我们的诗词歌赋

|我们的诗词歌赋 这套书帮助孩子在浩如烟海的传统文化中游刃有余地畅游,广泛而不泛泛地涉猎,活跃思维,开拓眼界,迅速扩充自己的知识宝库,让小朋友成为写作文时的小作家,装修时的小设计师,旅游时的小向导。

|甲辰龙年限定冰箱贴

|甲辰龙年限定冰箱贴

(有收集癖的读者,偷偷告诉你:购书有机会获得隐藏款“甲辰龙年限定冰箱贴”哦~)

纸上纪录片,家中博物馆

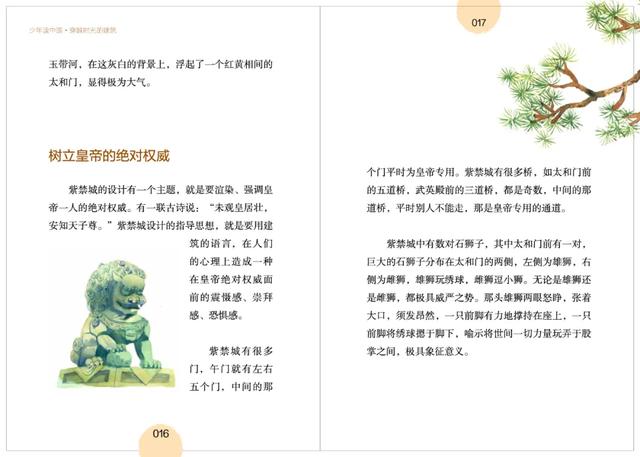

气势磅礴的紫禁城,宫墙深院后,到底有怎样的意义? 大人不一定答得上,但“小百科”可未必。建筑,同样也是一种语言,只不过是艺术语言,正如音乐、文学、绘画一样。这本书能帮小朋友做的,就是给他介绍基本的“语法”: “我们设想在明代或清代,一个地方官员到京城朝见皇帝,他先是被引到一座大门前,他以为进了门就会见到皇帝,谁知进了门并没有见到皇帝,远远看去,又有一座壮丽的门横在前面。他精神上感到一种压力,觉得自己变渺小了。进了门,他以为这下就该见到皇帝了,谁知仍然没有,挡在前面的是端门。”

“我们设想在明代或清代,一个地方官员到京城朝见皇帝,他先是被引到一座大门前,他以为进了门就会见到皇帝,谁知进了门并没有见到皇帝,远远看去,又有一座壮丽的门横在前面。他精神上感到一种压力,觉得自己变渺小了。进了门,他以为这下就该见到皇帝了,谁知仍然没有,挡在前面的是端门。” ——《孩子从这里读懂中国:穿越时光的建筑》

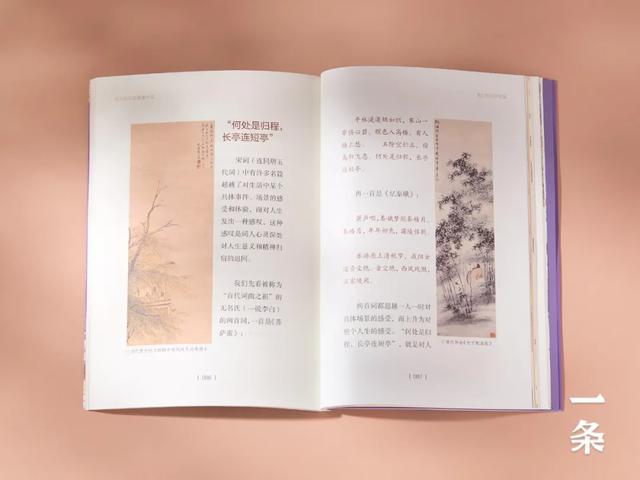

朝见皇帝的漫长过程,重重阻隔,直到筋疲力尽才见到皇帝,沿路处处是披甲的宫中禁军,到了殿内,自然腿软跪下了。如此生动的描述后,小朋友肯定就明白皇权的威严就是紫禁城宏大的奥秘。 到了旅游景点,说罢几句“好美”、“好好看”,就欣然回家。 孩子认识了艺术的“语法”后,说不定会发出几声“庭院深深深几许”的慨叹,给你仔细分析园林的构造、牌匾上的书法。 下次旅游看名胜古迹大概能给你讲不少门道出来呢! 不仅如此,还配有高清古画,给孩子感性认识艺术的机会,就好像真的来到了博物馆,对着其中的文物古董,回望历史的背影。 大家小书,深入浅出

到了旅游景点,说罢几句“好美”、“好好看”,就欣然回家。 孩子认识了艺术的“语法”后,说不定会发出几声“庭院深深深几许”的慨叹,给你仔细分析园林的构造、牌匾上的书法。 下次旅游看名胜古迹大概能给你讲不少门道出来呢! 不仅如此,还配有高清古画,给孩子感性认识艺术的机会,就好像真的来到了博物馆,对着其中的文物古董,回望历史的背影。 大家小书,深入浅出 叶朗,浙江衢州人,北京大学博雅讲席教授,北京大学哲学社会科学资深教授。北京大学艺术学院名誉院长,北京大学美学与美育研究中心名誉主任。主要研究领域为美学原理、艺术理论、文化战略。著作有《文章选读》《美在意象》《胸中之竹》《欲罢不能》《中国美学史大纲》《中国小说美学》等。

作者叶朗作为中国当代美学家,同样关注教育,曾经多次着重强调过“美育”思想,并且认为孩子的美育、人文教育是心灵的、时代的要求: “我们的人文艺术教育作为普及教育和素质教育,正是为培养时代所需要的巨人提供土壤,提供精神、性格、胸襟、学养等方面的营养,正是在这种普及的人文艺术教育和科学教育的基础上,我们才有可能培养产生时代所需要的巨人。”朱良志,安徽滁州人。北京大学博雅讲席教授。长期从事中国哲学与艺术关系的研究,出版《中国美学十五讲》《真水无香》《南画十六观》《中国艺术的生命精神》《一花一世界》等著作二十余种,作品曾获教育部人文社科研究一等奖、国家图书奖、中国好书奖等。

朱良志教授在传统艺术、艺术哲学方面潜心研究,尤其是绘画、书法、园林和中国艺术哲学。他曾言:

“这些年来我在跟学生和教师一些接触中,发现他们不是不喜欢这个东西,而是形势所迫,根本就没有时间。人生要有一定的趣味性,要能用美的眼光欣赏一些东西,例如蓝天,白云。” 如此以来,作为纯粹无染的童心,大概是涂抹传统文化天然的纸张。关于传统文化的各种问题都可以由这两位著名学者来解答,通过这些深入浅出的解答,孩子能够获得正确而辩证的历史观,提高人文素养,塑造理性性格。 以传统人文返照自身 “中国人”这个词的概念肯定不只是国籍。 我们是中国人,是因为我们浸泡在名为中国文化的清泉中。每当迷茫无措,就会有“源头活水”疏通人生的渠沟。试想小学生活,玩伴的面貌恐怕已经模糊,但总有一两首小诗、三四幅插画映在脑海中挥之不去,这些文化,反而成为勾连过去的珍贵线索。那么,孩子能不能理解父母的生活呢?

可不可以看见我们的生活方式是如何变迁的?

明不明白中国人真正的含义呢? 孩子正值理解自我、寻找自己的关键时刻,需要通过理解过去——构建正确的历史观,经由关照他人——比较中外民族,来回答“我是谁”的自诘。 而这套书,有意识地去帮助孩子构建正确的历史观,在启蒙科普的角度上,听听汉民族的故事,听听我们和别人的不同。

西方是商业的,而中国是农业的;

西方是海洋文明,中国是大陆文明;

西方开拓而中国固守…….

通过本书,再次反观中国传统文化,孩子则可以通过在历史中遨游,作为世界的“新人”,去重新获得对于中国文化的理解。

孩子或许会在某个未来的时刻,忽然拾起一段历史,用强烈的生命体验,将其拼凑到自己的情感中去。在这个过程中,我们成长为中国人。

所谓成长,就是反复定位自己。如同一场在棋盘上举棋不定,思忖良久,最终落子无悔的对弈。

那么不妨用这套书,让大家成为孩子的领路人,尝试去领悟。

/// END /// 内容来源一条app 有任何产品反馈,请联系一条客服