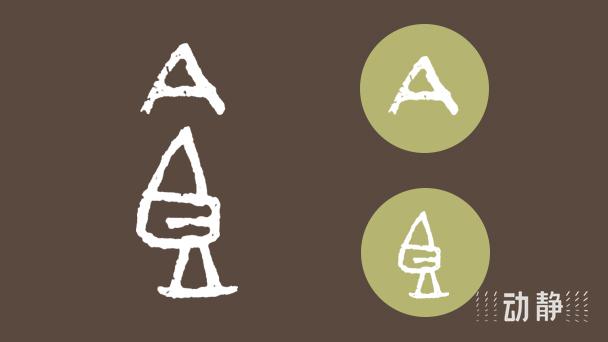

在甲骨文中,“命”和“令”是同一个字(见图1)。从字形看,分为上下两部分,上面是一个大口朝下的喇叭口,下部是一个跪伏的人形。

这个大口朝下的喇叭口,在甲骨文中有三个意思:一是祭坛,古人认为这种结构可以通天;二是房顶,最初的房顶结构都是这样;三是口袋,指囊括,比如“食”的甲骨文(见图2)写法,其上部也是个大口朝下的喇叭口,下部是盛饭的“艮”。

那么,“令”字应该怎么理解呢?

孔子曰:君子有三畏,畏天命、畏大人、畏圣人之言。“天命”就是大自然,风雨雷电火山地震,大自然的力量谁也无法改变,唯一能做的就是怀着敬畏之心虔诚祭祀;“大人”并不一定指的是“官”,父母、长辈、有力量、有头脑以及有道德学问的人,都可以称之为大人;“圣人”就是比“大人”更有能力和智慧的人。

也就是说,在远古时代,一个人想要好好地活下来,必须对天地人心怀敬畏。而心怀敬畏的外在表现,就是虔诚地祭祀,服从于大自然,服从于“大人”,这就是“命”和“令”的本义。

“命”和“令”又有什么区别呢?

不能完全掌握的自然规律,就是“命”。比如“天命不可违”,就是因为掌握不了规律,无法预测、无法改变,就只能认命、听命。

而能掌握的自然规律,则是“令”。比如“节令、时令”,“大人”通过观察积累和学习,掌握了一定的自然规律,根据这些规律,人们避开了一些灾害,这就是“听令”。

为了区分“命”和“令”的关系,周代的金文给了很好的诠释。表示有一定预测自然规律的能力,还不能完全掌握规律的信号,就是“命”(见图3)。为了强调其中的“服从性”,就在原字的基础上加了一个“口”。

表示能够比较准确的预知自然规律信号的,就是“令”(见图4)。为了强调了其“权威性”,所以,保持了原字的字形,突出了“服从”的状态。

“命”和“令”合在一起,就表示“大人”掌握了无比强大的信息规律,那么,普通人就需要无条件服从。