上次说到,行走在路上,放下那些离开了你也照样有人会干能干的工作,就会把心停下来捡拾起因忙碌而忘记的人和事。今天,我已经从中国南方城市厦门来到了武汉。过去的一周里,我们一行三人福州租车出发,在福建马不停蹄游走,路过了福州、泉州、晋江、石狮、漳州、厦门等等。作为主驾,我的责任是全力保障车上娇贵乘客朱小姐和舒小姐的安全,去哪里,住哪里,吃什么,一切行动听她们指挥,结伴出行,不能各持己见,否则就会在半路玩翻脸,分道扬镳。

昨天,我们在厦门高崎机场异地还车,朱舒二位小姐飞贵阳返家,我继续飞武汉,这里有我的老友张武宜博士,我已经快十年没有见过他了,他邀我或许可以跟他一起下乡采风,我对此充满期待。在厦门把车还掉的那一刻,作为一个负责任的主驾,意味着这一阶段的行程已经圆满完成,我们在机场午餐后分手。

过去的这一段行程,我们平均每天步行两万步打底,在海边已经浪得皮塌嘴歪了,此番再浪到江边来,以裙子到全副武装的包裹,只不过不到两个小时的飞行距离,多年不穿的秋裤都裹起了,从头到脚都还是冰的。无论海边还是江边,风都好大,嗖嗖的。但,海边的土楼与江边的黄鹤楼在我身边遥相呼应,熠熠生辉。

很多当时的旅程是很难当下记录的,需要一些时间去沉淀,那就先放下此段吧,继续捡拾过去的片段。上周写到多年前的往事,有朋友说,你都开始写回忆录了?我说,一步一回头呗。是的,一步一回头,想想过去望望未来,这样的回眸不算倒退,而是带上该带的,丢掉该忘记的,轻松往前走。

上个月,籍由多年未见的老同学回贵阳,沾他的光随他去探望了我高中时的张校长文杰先生。其实我清楚得很,作为当时的学渣,校长肯定是不记得我的。2018年,我在朋友圈写下:至今,我依然记得张文杰校长。那年,初中毕业我留级一年上了补习班后再次考入师大附中,我对数学毫无兴趣,它总是我学习的一个盲点,凡是跟它相关的学科我都是死脑筋一枚,于是,我壮着胆子打了一份关于不学数学的申请报告,张校长居然签字同意了,由此,每到数学课我就坐到最后一排去学自己感兴趣的东西。上个世纪八十年代,在学好数理化,走遍天下都不怕的时代,如此开明的校长多么伟大。后来我参加过两次高考,数学成绩都是9分,发挥异常稳定!

也是经过老同学的梳理,我才码清楚当年读的是高一(五)班,高二分文理科班后我在哪个班就不清楚了,他提到的好多同学我竟然一无所知,感觉白读了一个高中。

我记得上数学课的时候,我坐在最后一排学习《基本乐理》,数学老师好像是叫朱忠勤,她经过我的时候,指着五线谱对我说,这种天书你都看得懂,为啥学不好数学,我灰溜溜埋着头不敢看她,我之所以不想学习数学是因为当时参加艺考,数学成绩不参与计分。直到现在。1234567对别人来说是个十百千万,对我来说是哆来咪发索拉西。

那天去到张校长家,我规规矩矩坐在校长跟前,一点不敢放肆,说起关于不学数学的报告这件往事,校长记得,但确实不记得我了,我一点不意外,但凡学渣都是没有存在感的,可以忽略不记。

听说我在贵州广播电视台工作,校长夫人黄老师文珍立马说,我有个学生叫黄蓓,比你小几届,也在这里工作,她是当时的班长,我说,是的,我们在一个部门工作,她现在也算班长。黄老师文珍说,那你代问她好。

我和黄蓓是师大附中校友,但是当时的学霸是不屑于认识学渣的,我们还是黄家井小学的校友,后来我就读的原贵州省高等艺术专科学校合并到贵州大学,作为一名伪贵大毕业生,我们也算贵大校友,后来我先她就职于原贵州人民广播电台文艺部工作,三年后她就职于新闻部,我们又成了同事,总算是在工作中接上头。新闻和文艺两方面军会师后,因为有多年校友的背景,我们便打得火热,一起工作,一起学习,一起八卦,一起吃喝,一起淘宝买奇装异服。

不记得是哪一年了,时任台长说,你们两个干脆合署办公喽嘛,一个比一个古,我们就笑,嗯,我们的名字叫古兰丹姆。这是玩笑话,我们不可能合署嘛,她搞新闻,是我们当时分管业务副台长培养的“新闻兵团”主力成员,主要参与时政要闻的采访报道,而我是上不得台面的狗尾巴草,时常背着话筒和录音机在乡间田野奔跑。不过,尽管如此,我们都还是有一个深得不见底的情怀,时而隐藏时而显露,黄蓓是新闻情怀,而我是文艺情怀,我们时常为此感到既痛苦又喜悦,好在总算是一直坚守到现在。

搞新闻的人,职业所在,她比我严谨,是我学习的榜样,我讨嫌,有时候吊儿郎当的不求上进,她时常挂在嘴边的话是,我手上有很多你的黑材料,你要对我好点,不然我就给你抖露出去。我在职场上也是够够的了,我原来的已经去世的主任邓公承群就曾经批评过我,说我把小红母女带坏完,我翻着白眼反问他,那你咋不批评她们母女俩没有把我带好呢,怪我喽?而现在,我们的领导在给别人介绍黄蓓和我时会加一个补充说,黄蓓排名在莫梅前面,那么,我就在此翻个白眼问问这位领导,你为啥不提拔我排在她的前面呢?怪我喽?还是玩笑话,我认命的,评个职称,我们文艺系列在新闻媒体属于辅系列,任个职是副的,如果记者分正副的话,我们文艺记者也可能是副的。

不过,我一点也不自卑,职场嘛是阶段性的,生活才是永远的,假以时日,当我们都老了离开职场,架锅起火做饭我肯定是正的,出门旅行驾车舞方向盘我肯定是正的,排名在黄蓓前面指日可待,我有资格也有能力自己提拔自己,让黄蓓掌握的黑材料见鬼去吧!

当然,不得不说,在我遇到困难的时候,黄蓓是给过我无价的帮助的,包括我家nia妹,这个从前写到她的时候说过,这里就不再重三遍四了。对了,黄蓓就爱重三遍四,像个二伯妈,此前给她提过意见了,她虚心接受,改了许多。职场上,给过我帮助的还有很多,也不说了,都记在心里的,以后有机会再说。

其实,如果时光能够倒流,我一定要把数学学好,包括音乐学、文学、哲学、经济学、统计学在内的好多学科,其实是有相通的气质的,那就是建立在数学之上的计算之美。

写到这里,该说音乐了,但是行走在路上,条件有限,手边可以抓取的音乐不多,我想起王媛媛来,她是我们中心一个爱读书爱写字的主播,一位来自敦煌的姑娘,那年我行走黔东南,她就给过我一首歌,那么这次,亲爱的媛小姐,你帮帮我,帮我选一首歌吧,谢谢!

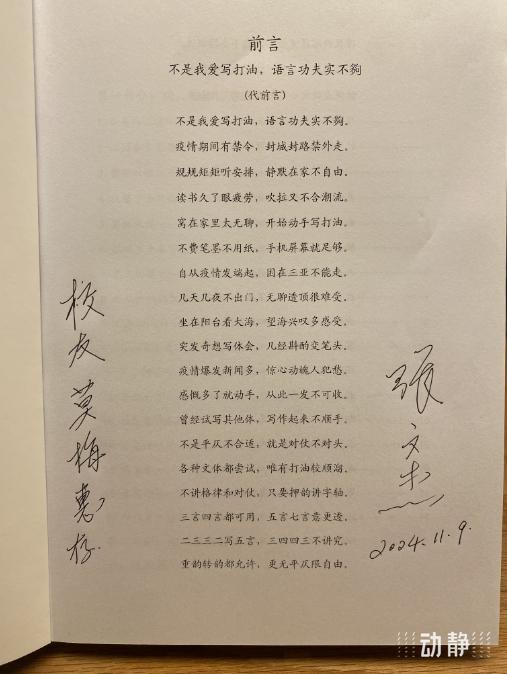

今天,我在武汉黄鹤楼边上写下这些,是想给黄蓓说,武汉也是你的故乡,等我回来,我们要一起手牵手去看望我们八十多岁的张校长文杰和语文黄老师文珍,上次我去时,看见两老身体健康,校长还能喝二两,尽管我是学渣一枚,但是校长还是给了我他签名的诗集,有趣好玩。对了,校长家的饭菜大都是校长家乡遵义的原生态食物,健康美味,到时候,你陪校长喝几杯,我滴酒不沾,给你当驾驶员。

就这样,说好了,黄蓓,等我回来,王媛媛,来帮我!

2024年12月13日晨武汉