文|李昊

编者按:城市规划师的工作,让李昊可以去许多城市出差,而漫游者、专栏作家的身份,则让他对很多“小地方”有不一样的感知和探究。他在豫南村庄参与过农业社会传统的葬礼,在霍尔果斯观看了各族少年的足球赛,于杭州郊外目睹了几万人生活在一个仿造的巴黎,在二连浩特的黑夜中乘小飞机前往蒙古国……在最近出版的《小地方》一书中,李昊在地理学、人类学、社会学与文学艺术之间跳跃书写,在“小地方”感受记忆、遗忘与颤栗。以下摘自该书的“鼓楼大街”一节。

鼓楼大街位于老北京城中轴线的北端,地铁二号线和八号线也交汇于此。我对这里最早的记忆要追溯到《钟鼓楼》这首歌。那是大一的暑假,我和同学来北京,混入一个读北大的高中同学的宿舍蹭住。有一天下午只有我一个人在宿舍,我便用同学的电脑上网。电脑上的千千静听播放器自动随机播放出本地的歌曲。突然一段三弦的旋律跃入耳朵,我的心随之一颤。一看歌名,正是何勇的《钟鼓楼》。这段三弦的前奏据说是何勇父亲何玉生亲自演奏。我将这首歌单曲循环播放了好久。歌词里的几个词——二环路、钟鼓楼、银锭桥、荷花,一下字就把那里的意向在我脑海中勾勒了出来。“这个问题怎么这么的难,到处全都是正确答案”,这句歌词从那以后在我脑海中萦绕多年,和我漫长的青春困顿纠缠在一起,挥之不去。宿舍的窗外暴雨将至,乌云压顶。屋里没有开灯,虽是白昼,却宛如黑夜。

1

当我在北京定居后,鼓楼大街成了我和朋友们最常聚会的地方。这里位于城市的几何中心,交通便捷。在这座巨大城市里,散落东西南北的人们来这里都相对方便。对于外来者来说,也能很直观地在这里感受到北京老城的风物。从鼓楼大街地铁站出来,便是北二环和护城河。沿着旧鼓楼大街向南,远远就能望到钟楼和鼓楼前后纵置,气势不凡。北京的钟鼓楼是我国古城中规模最大的钟鼓楼。日落时分,变幻的光影勾勒出钟鼓楼歇山顶的轮廓。巨大的体量,使其愈发显得黝黑、深邃与厚重。有几年,旧鼓楼大街路东有些胡同在拆迁,钟鼓楼前废墟一片。穿过断瓦残垣,进入一些破破烂烂的胡同里,能看到房产中介店的外摆广告,上面有二十万一平米的学区房以及几个亿总价的四合院,让人感到非常魔幻。有时在胡同里举起相机,就会有居民焦急地问:“怎么又来调研了啊?到底什么时候拆啊?”

第一次到这里时,身边的环境让我想起赵薇《我和上官燕》那首歌:“繁华的大都会,护城河的西河沿。古老城墙边,淡淡四季天。空气里的微甜,树荫里的夏夜。”这些歌词基本能代表我们八零后这代人当年对于北京的想象,能引起北漂人的共鸣。这首歌讲述了“我”和一个北漂女孩合租的故事,故事的地点就在鼓楼大街和安定门之间的西河沿社区。

那阵子我刚回国来到北京,还没有完全安顿下来,常和新朋故友在这一带吃饭聊天。恋地情节承载着异乡人的飘零之感。我试图在车水马龙、日新月异的大都市里寻觅一点熟悉的往昔。我还参加过沙发客组织的聚会,不少沙发客们,特别是老外,都住在鼓楼大街附近。北京的老外们在空间上的分布大体上和酒吧、夜店高度重合,大致可以分为三大类:三里屯的多为白领,五道口的多是学生,鼓楼大街的老外则不乏游客和嬉皮士,其中很多还是口袋里没钞票但嘴上舌灿莲花的文艺青年。经济上的窘迫并不妨碍他们在精神上占据老外鄙视链的最高层。他们喜欢胡同和四合院,说汉语带京腔,喜欢显摆自己了解的老北京文化,虽然多是皮毛。一言以蔽之,就是欧美版的胡同串子。

我在沙发客聚会上认识了一个名叫Mariah的台湾女生,她平时一口台湾腔的国语,但发短信和微信则用英文。因父亲是在大陆做生意的台商,她也跟着在北京居住多年。她读的专业是美学,我和她的聊天往往从李泽厚谈到刘纲纪,终结于八十年代美学大讨论。后来她从父亲的高档公寓搬了出来,在鼓楼一带的胡同里租了一间平房,准备全力备考北大研究生。按照她的说法,胡同里的生活一切都很美好,除了厕所是公用的。

Mariah带我认识了另一个台妹Jennifer,并带着我跟随Jennifer打入了盘踞在鼓楼大街的国际友人小圈子。Jennifer算是1.5代在美华裔。大约在小学四年级时,她随父母移民到美国。按照她的说法,“那时候大家好紧张哦,班里三分之一的同学都移民了”。现在看来,那一定是台北的重点小学,学生家长们非富即贵。Jennifer长得有点像孙燕姿,瘦小,短发,大大的眼睛,娃娃脸。脸上肆无忌惮地洋溢着从没受过欺负的气息。我认识她的时候,她已有三十二三岁,和我一样是大龄单身。但她在介绍自己年龄时没有一点焦虑,无忧无虑得让我羡慕。她性格异常开朗,举手投足妥妥的ABC做派,小麦色的皮肤带着南加州的阳光,穿着露背装,一条日式锦鲤文身占据了整个背部。她说话中英混杂,说英文时是典型的加州口音,每句话以升调结尾,恨不得挑到天上,就像青春偶像美剧里的少年。成年后的她在世界不同国家之间独来独往。只因为想到大陆来看看,便辞了华尔街高薪的金融工作,只身来了北京。后来她找到了一份广告公司的工作,不过总是向我抱怨:“你们这边总是喜欢做PPT哎。我以前很少做这个的。我以前工作汇报不一定要用这个的,口头直接讲不行吗?”

Jennifer是一群鼓楼老外中的核心人物,经常带大家穿梭于鼓楼的各个酒吧之间。虽然刚到北京没多久,她对于鼓楼大街的吃喝玩乐已无所不知。哪里有好的精酿啤酒,哪个livehouse有国外小众乐队的演出,她比谁都清楚,掌握的信息比刚兴起的智能手机还海量,简直是人肉信息中心。

我问Jennifer她的身份认同(identity)是什么。“当然是中国人了,”她直截了当地用国语对我说道。这个答案和很多华裔移民并不相同。“我不觉得我对美国有认同感。”她说,“我的美国朋友们小时候看的动画片,我都没看过。”真是童年的经历塑造人的一生。当被问到对国内的感受时,她毫不遮掩对这片“新大陆”的喜爱,“这里是最自由的地方”,“美国一点都不自由”,她吐了一口烟。烟圈里似乎都有自由的味道,轻快地向天空飘去。我抬头往上看去,老槐树干枯的枝丫上挂着一轮残月,清冷的天空泛着幽蓝。

2

鼓楼大街是北京现存最古老的商业街区,起源于元大都时期的“CBD”。在旧鼓楼大街道路两侧,尽是各种各样的饭店。以这条主干道为树干,胡同像树枝一样分叉,向两边延展开来。许多特色酒吧,散落在胡同深处,好似藤蔓细枝末梢上结出的神秘果。这些酒吧的信息只能靠网络,或者通过某些神秘组织内部的口耳相传得知。我们经常去的地方是名叫Modernista的小众爵士酒吧,在宝钞胡同里,据说老板是三个海归留学生。

第一次去这个酒吧时,Jennifer带着她的一个沙发客——一个来自夏威夷的ABC一起前来。这个人个子不高,却异常强壮,像是迷你版的绿巨人。酒吧的小舞台上,一个由在北京的外国人组成的乐队(八成是鼓楼大街的老外)在唱自己的原创歌曲。歌词是英文的,偶尔夹杂一两个西班牙词汇。歌曲结尾处,主唱和乐手一起反复嘶吼“窝挨泥”(我爱你),用本地文化要素来表达他们丰沛的情感。

我们几个围坐在圆桌边,品尝酒吧自酿的啤酒。一个同性恋青年悲苦地诉说着自己坎坷的北漂演艺路。Mariah的双手伸出,握住他的一只手,用轻柔的台湾腔说道:“要加油喔。”旁边一个混血男生则向我们讲述他的心路历程:“我小时候长得挺像白人,越大越像亚洲人”,“我曾经很恨自己的长相,每天早上醒来照镜子,就觉得我要是能有张纯白人面孔就好了”,“不过随着年龄越来越大,我慢慢地能接受自己的血统了。也许这就是我的身份,我的命运。”他从美国来到中国,依靠中美融合的个人背景,给一位知名歌星当助理兼私人英语教师,年入七位数。不知是不是财富让他接受了自己。另一个英国嬉皮大叔,讲述自己一路搭乘火车从欧洲来到中国的游历。他说,你们都不知道吧,蒙古国遍地是矿藏,乌兰巴托有着无尽的财富。见没人回应,他咽下一口酒,继续自言自语起来。

随后酒吧里的荧幕上开始播放几个老外拍摄的短片。大概剧情是,住在胡同里的几个老外中有一个人失踪了,另外几个人遍寻他而不得。最后画面定格,远景是几个老外大口吃饺子,近景是厨房的大菜刀。不知道编剧是否受到《水浒传》里孙二娘的启发,或是看过黄秋生的《人肉叉烧包》。随后便是舞蹈时间,整个酒吧都躁动了起来,不同国籍的青年男女挤满了舞池,有些甚至站在座位上跳了起来。Jennifer拉着我们一起到舞池里群魔乱舞。我向她展示我从台湾综艺上学到的台客舞,想邀请她一起跳。但Jennifer却一脸陌生:什么是台客舞?她的那个沙发客,一身壮硕的肌肉也依然掩盖不住亚裔专属的内敛和紧张感。他远远地站在舞池外面,举着硕大的单反相机为我们拍照。

那段时间,每到周五快下班的时候,我就会收到Jennifer群发的短信:“Wannameet?Theusualplace,Gulou”。有许多个夜晚,我们一群人在鼓楼大街一带的胡同里转了一遍又一遍。我见过脏辫及腰的白人青年,见过中文流利、京腔堪比土著的印度人。也参加过老外组织的以“人均不超过50块”为主题的聚餐,和他们一起去过非本地人很难找到的小饭店。我见过一个加拿大人轻车熟路地找到拜登当年访华时吃过的炒肝店,见过阿根廷姑娘熟悉地点十二块钱的宫保鸡丁盖饭,以及荷兰小伙掏钱时不小心从钱包里掉出来避孕套。在餐桌上,各国友人举杯欢呼,旁边小店的烧烤和肥肠味道也窜了过来。餐桌一个帘子半垂下来,那边是一个酒吧的乐手和一个姑娘靠在沙发里拥吻,不知那是他女朋友还是“果儿”。饭后这些老外还会在胡同里的食杂店买便宜的燕京啤酒,边走边喝,走到工体时正好半醉微醺,便鱼贯钻入各个夜店,省去了在夜店里买酒的费用。这种“抠抠搜搜”的做派,简直和我在国外见到的大学生如出一辙。但是嬉笑打闹的背后,依然能隐约感受到他们骨子里的“东方主义”。刻板印象和文化隔阂,是如此深厚、坚不可摧,就像是在网络上的割裂面前所有言语都无能为力。

后来我的工作越来越忙,逐渐和这个小团体形若即若离。现实的牢笼,隐藏在看不见的角落里。然后Jennifer莫名地不再理我。后来我跟朋友提起这些,说大可不必在意,“有些人就是很怪的”,淡淡地对我说。当时的我可能是最后一个用功能机——诺基亚6300发微信的人了。在我不得不换智能手机之后,我也丢掉了很多人的联系方式,包括这个小团体的成员。Jennifer最后一次给我发短信,说她从北京搬到了上海。“这真是个很酷的地方,连出租车里都在播放《玫瑰玫瑰我爱你》。”她说。

人生海海。每个人都是一条直线,我们相逢一次,便渐行渐远。鼓楼大街则是我和他们唯一的交点。

3

后来有一两年时间,和这座城市里成千上万的大龄单身青年一样,我开始了频繁的约会和相亲——或许这两个概念在国内传统观念里并无区别。我来到鼓楼大街时已经抱着不同的目的,去见全然不同的人群。虚无缥缈的想象迅速被冰冷的现实取代。我们这代人注定没有Jennifer那样的自由和洒脱。

鼓楼大街的确是个约会的好去处。各色餐馆沿着旧鼓楼大街一路排开,有炒菜有快餐,有国营餐厅、老字号和网红店。北京的卤煮、延边的冷面、日本的料理、东南亚的海鲜、土耳其的烤肉,世界各地的美食万邦来朝,可以满足各种胃口。其他各种特色小店,也能提供多样化的饭后活动。你可以逛街,可以购物,可以听相声曲艺,可以泡酒吧夜店,选择多样,丰俭由人。在这里唱唱歌,跳跳舞,美酒加咖啡,一杯又一杯。

作为两条重要的地铁线的交汇站点,鼓楼大街地铁站很大,换乘或者出站甚至要走一两公里的路。在众多地铁出口中,我约会见面往往选择E口。搭乘八号线至最南端的终点站鼓楼大街,下了地铁后走到E口,还要经过很长一段路。这一路是我心跳最快的时刻,兴奋和忐忑并存。我用赵本山的小品《我想有个家》的情节让自己平复心情:“我叫赵英俊,我叫不紧张。”理智告诉我,相亲成功本来就是小概率事件,只有当样本量足够大时才会发生。但潜意识却冒出来表示希望能一战定乾坤。虽然之前在网上聊天不少,但在现实世界见面之前,你永远不知道对方真实的样子。网络缩短了人与人的距离,但现实中的人们依然隔着万水千山。两个陌生的人,在双向奔赴的路上,各自内心都缓缓升起绚丽的泡泡,然后再被现实戳破。中国式相亲把一生的幸福浓缩到一次性开启的盲盒里,真是刺激的赌博。

第一次的相亲对象是一个上海女生,藤校海龟,艺术界人士。她约我在旧鼓楼大街上的麦咖啡见面。那家麦咖啡的建筑有着古色古香的装饰,但内部却信号不好。“要不咱们换个‘decent’的地方吧”。她对我说。是的,她说的就是这个词,发音银铃般的清脆,咬字清晰精准。然后我们一路向南,最后鬼使神差地来到了我熟悉的一家河南烩面馆。我不知道烩面馆算不算decent,不过这里后来成了我的相亲根据地。从那以后,我习惯于在地铁站见到约会对象后,和她一起沿着旧鼓楼大街浏览路两侧的各种餐馆,谈论去哪家好。在启动了这个破冰话题之后,常常是我们一路走到底,来到那家烩面馆。这家的烩面真是少有的地道,和郑州几家知名烩面馆的口味相差无几。里面还有很多河南特色菜,一般我们会点一份蒸菜拼盘——无油,好吃,健康,又让她们觉得新鲜。到这个地方,一来让带妹子尝点不同的东西,二来我自己难得进城,也借此机会打打牙祭,一箭双雕。尴尬的是,去得多了,店员都认识我了。每次我都带不同的女孩子去,便能从他们眼神中读出一丝异样。我只好安慰自己:他们并不理解我的苦衷。

吃完烩面后,我们一般会在附近走走。烩面馆在旧鼓楼大街最南端,过了马路,绕过鼓楼,可以经鼓楼东大街到南锣鼓巷。南锣鼓巷是典型的旅游景点。从北边的入口一直到最南头,大多数商店贩卖着和全国各地景区一样的工艺品和小吃。类似的商业业态甚至逐渐蔓延到北锣鼓巷。

我们也可以走另一条路,沿地安门外大街一路走到烟袋斜街,再从烟袋斜街去往后海。烟袋斜街走不了多远,便到了《钟鼓楼》歌曲里唱到的银锭桥。过了桥便是数不清的酒吧。这些酒吧大多开敞着门窗,从外面经过,驻唱歌手的表演一览无余。不过在酒吧街上走上五十米,能遇到八个拉客的人和五个卖花的大姐。当你和一个女生一起走过这里,卖花大姐必定揪住你不放:“帅哥快给身边的女朋友买束玫瑰花吧,9枝天长地久,10枝十全十美,11枝一生一世,12枝爱你到永远……”“啥,不是你女朋友?那买了不就是了吗?大兄弟不是我说你,这男人得舍得花钱女人才会喜欢你”……沿湖边经过游船码头,来到南头的荷花市场,基本上就剩两个选择:如果还想继续深入接触,就沿着前海东岸压湖滨小路。如果没有太多意思,则就此告别。从此不相见,便可不相恋。

在那一两年里,这两条路线我走了很多遍。我想起高中午休时从广播里听到的一首歌——动力火车的《忠孝东路走九遍》。那首歌描写了一个歌迷的故事,讲述他在台北的忠孝东路为爱徘徊,虽痛苦但浪漫。相比之下,我在北京的鼓楼大街相亲,既无奈又庸俗。人与人的际遇,真是云泥之别。

鼓楼大街一带的路边小店总是走马灯似地变换。没隔多久不去,再来的时候就发现上次去的地方已经换了主人,其中不少是文艺小店。不知道在店铺变更的背后是否有文艺青年们的泪水。我的重要约会据点——那家河南烩面馆,也不知道什么时候变成了一家京味小吃店。它就像鼓楼大街上很多别的店一样,就像我许多的相亲经历一样,都悄无声息地消失了。

当然也有不变的。旧鼓楼大街西侧的小八道湾胡同里,有一个鼓楼西剧场,是新锐小剧场的代表。我和前任分手之后,还一同去看过戏剧《枕头人》。这戏剧显然不是一个欢乐的故事,让刚分手之后的我更加难过。春夜的暖风饱含忧愁,让人格外抑郁。

4

阿兰·雅各布斯坚信“伟大的街道造就伟大的城市”。我不知道鼓楼大街算不算伟大的街道,也不知道北京是否因它而伟大。我始终相信每个人都有着一个属于自己的宇宙。在那个宇宙中,人们超越物理规律,用想象肆意地构建自己的城市,用自己的经历和想象去给它添砖加瓦。在我个人的宇宙中,鼓楼大街不是地铁站的名字,也不是城市的中轴线,而是一个异乡人漂泊之旅的出入口。

记不得是2017年还是2018年,在鼓楼广场修好之后,我又和朋友在鼓楼大街吃饭。饭前我曾在鼓楼广场驻足片刻,平静地将城区的变更看饱。我看着孩子们在广场上滑着旱冰,老人们三三两两坐在城楼脚下。微风吹过,槐花飘落一地,脚踩上去,发出窸窸窣窣的声响。有那么一瞬间,似乎感觉那些人、那些事、那些个日日夜夜,就都像落花一样,轻飘飘的。华北春夏之交的微微燥热,南京秋天满大街的桂花,琥珀橘味小麦白啤,许多年前的晚上轻触到某人的指尖……很多事物和记忆的味道似乎都是一样。

在我看来,地安门西大街和内大街的交叉口,有着最典型的京城风貌,好似北京老明信片上的图画一般。宽阔的大道两侧有着不高的行道树,冬天的时候光秃秃一片。电线杆上常年挂着红灯笼,不知是在庆祝节日还是过完年后一直没摘下来。路边都是一层或两层的老房子,均为坡屋顶的仿古建筑,也有个别方盒子的苏式建筑穿插其中,色彩倒是整齐划一的深灰色,看起来还挺和谐。无轨电车在路上来来往往,多少年都没有变化。

曾经有一个晚上,Jennifer带我们一群人去找DADA——一家以电音知名的夜店,我们就从这个路口经过。和我同行的一个老外,从口袋里掏出一包中南海,递给我一根。我说我不抽,在外面吸雾霾就跟吸烟似的,你还要抽烟,是不是脑门被驴踢了?他问我,为什么是被驴踢而不是被马踢?驴是不是有特别的意义?那两年雾霾严重,pm2.5指数破表的候,不戴口罩,就能闻到类似烧麦秸秆的气味。那股味道让我联想到北方农村的黄昏。那天晚上,不知道是因为喝多了,还是夜色太过朦胧,我们最终没有找到DADA。我们在黑夜里走过一条又一条街,就像趟过一条又一条河流。城市是无边的原野,远方依稀闪烁着火光。最后不知走到了哪里,周遭漆黑一片,悄然无声,一切真实的、虚假的,都消失不见。眼前出现了一束强光,光线不断旋转扩散,形成一道圆环。圆环中央是一个黑洞,里面是纯粹的空灵,三千世界碎为微尘,若梦幻,若泡影。我们仿佛站在科幻电影里的异次元的边缘。超现实世界的大门就那么打开了。空气中的颗粒在强光的照射下做着布朗运动,宛如宇宙中的星辰、粒子与尘埃。天地茫茫,万物寂静,我们站在逆流的水中央,时间擦着脸颊飞过,迅疾如流矢。我们朝着黑洞望去,里面超越了地心引力,没有任何束缚,没有任何忧伤。身边的伙伴纷纷嬉笑着走了进去,头也不回,便慢慢消失不见。人的命运啊,也许就是那么一跨,就都过去了。我的心砰砰地跳,但双脚又踌躇不前,最终整个人卡在入口处,进退两难,浑身动弹不得。

就像在许多个梦里发生过的那样。

——完——

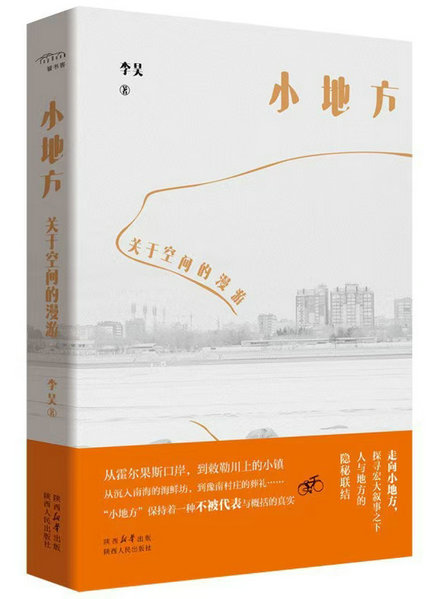

题图:什刹海的冰面上游人如织,远处便是钟鼓楼。摄影:李昊