[文/观察者网专栏作者左玮]

近几年,与家暴相关的新闻层出不穷,相关讨论争议也是沸沸扬扬。近日,公安部等九部门联合印发《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》,明确了家庭暴力证据标准,引来新一轮关注。

简单回顾,2015年,全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国反家庭暴力法》(下称《反家暴法》),我国依法推进反家庭暴力工作进入了新阶段。9年来,在顶层设计、齐抓共管、源头预防等方面皆取得了工作进展及实效。“家暴不是家务事”、“家暴行为零容忍”等宣传语也逐渐深入人心,凝聚起了新的社会共识。

但与法律事实确凿的家暴案件不同,“涉及家庭暴力案件”(下称涉家暴案)在执法司法和社会治理层面,其错综复杂、清理法理的纠葛以及衍生困境,远远超出大众的想象。

01

“在2023年最高法的指导案例中,第一案就明确‘家庭暴力不是家庭纠纷,不属于从轻处罚情形’。”一名大城市检察官告诉我,“家暴不是家务事,尤其是已达违法犯罪量刑门槛的,公权力必然介入并严惩。但‘涉家暴案’和家暴案件不同,定性为刑事案件的不多,大多数都是治安案件或家事纠纷。”

“涉家暴案件里,其实没有‘零容忍’这个说法。”当我提出近年媒体频频提及的“家暴零容忍”口号时,一名受访民警的回答令我惊讶。“因为就涉家暴案而言,最后会定为‘家庭暴力’还是‘家庭纠纷’,在实际操作中各地甚至个案都不同。”

首先,事实界定难。案件发生在家庭私密环境中,许多受害者出于面子、子女、财权纠纷、生活质量等原因,并不会主动寻求帮助,这在农村及部分“重男轻女”观念重灾区尤为明显。

其次,举证难。

一方面,案件隐蔽性使得寻找证人和保留证据极其困难。尤其在越发“断亲”、“原子化”的当下,外人更难以知晓家庭私密中的风云诡谲。

另一方面,尽管有明文规定,但在涉家暴案件中,公安机关的书证、医疗记录等证据类型在实践诉讼中常常遭遇困境——证据之间缺乏关联性、时间久远、签名缺失等。一名医生举例:“强制报告制度实施后,发现家暴受害者时我也报案过。但警察来后,受害者咬死是自己弄伤的并强行离开医院,错失了固定证据的机会。”

最后,涉家暴案中,受害者不愿公权力介入“家事”的情况并不罕见,极大挫败了基层热情。

例如,施暴者对传唤不予配合,民警采取强制措施时产生肢体冲突,却被受害者阻挠甚至攻击的案例不胜枚举。

“以前遇到过一个案例很典型:几个朋友路上偶遇一男子对妻子施暴,其中一位上前劝架反被男子攻击,就变成了群架。一起到派出所接受调查时,妻子不仅诬陷路人‘占她便宜’,两口子还要求路人赔偿损失。”公安在调取监控查清事实后,不仅为路人证明清白,还为这名先生申请到了由妇联和当地见义勇为基金会颁发的3000余元奖励金。“说实话,那位先生最幸运的就是他的身份是‘路人’和‘群众’。如果干预的民警在涉家暴案件中遭遇夫妻一致对外,民警要想自证清白付出的代价,可比群众高多了。”

02

除了上述的“界定难、举证难”,涉家暴案件还存在“基层操作良莠不一”、“司法程序复杂”、“诉后执行难”以及“社会支持不足”等问题。

(1)基层操作

《反家暴法》实施以后,公安部修订《公安机关现场执法指引》,各级公安机关对涉家暴报警和求助,会快速出警、及时处置。对此,民警阿南告诉我:“我接到涉家暴案件,不管是不是所谓‘互殴’,也不管体能上的‘强势方’怎么强调‘一时不小心’,我是一定会出具家暴告诫书的。对施暴者进行批评教育和警告,也是帮助受害者固定住证据。”

2023年时,已有14个省、自治区和直辖市的公安机关出台了具体的告诫实施制度,一些地方公安机关严格实行“一次告诫、二次传唤、三次拘留”的分级干预机制。做得更好的,如成都、重庆部分派出所,在涉家暴案件现场,便会立即为当事人申请“接受社会治理工作服务通知书”,有效链接医院、社区、心理中心等力量做好受害者保护和施暴者约束工作。

但对于公权力如何插手家事案件,各地甚至个人对个案的看法皆不统一,因此在一些封建观念顽固的地区,涉家暴案件存在有法不依或执法不严的情况。例如,在抵达现场后,个别警察私自抬高告诫制度的适用门槛,出现了“初次暴力不出具”、“不服从批评教育再出具”等情况。再如,一些公检法人员对家暴的认知和处理力度不同,部分案件被当作民事纠纷处理,甚至因被看作“家务事”而不再介入。

“我国民辅警以男性为主,女性较少,同时家暴受害者大多数是女性,在双方互有过错的情况下,个别男警会偏袒男方甚至批评女方。”一名专职社会治理的心理专家说,“所以现在力推‘微网格+五大员’模式来处理涉家暴案件,五大员是指在基层社会治理中承担特定职责的角色,主要包括信息员、宣传员、联络员、调解员和服务员,各地五大员的职业略有不同,男女皆有,就是为了避免执法者本身有性别偏见或者偏袒同性。”

谈及性别偏袒,一名民政部门的离婚诉讼调查员告诉我:“据我观察,近些年还有一个情况比较特殊,就是涉家暴案件的性别比例。整体上看,女性仍然是家庭暴力最最主要的受害群体,但个别地区,男性受害者的案例也不少。”对此她强调:“所以无论男女,社会一定要形成‘反对家庭暴力’的共识。因为施暴者就是道德品质低下、法律意识淡薄之人,他们通常是家庭中经济地位、社会资源和家庭分工的强势方,实际上,任何性别年龄身份的人都可能成为受害者。”

(2)司法程序

“家暴案件没有婚姻冷静期的说法。”多名受访者笃定地说。那在类似“被家暴多年没能判离”的相关舆情中,民众何以产生“家暴不判离”的印象呢?

“因为法官是没法了解客观事实的,只能通过法律事实断案,那就是看证据。”

一方面,如果原告不能证明法定离婚理由充分(如家暴重婚、吸毒、赌博等),被告又不同意离婚,法院首次判决可能不会判离,受害者需等待6个月后再次起诉。“涉家暴案件举证难,很多法官断案时都觉得自己分裂了——他/她在经验、逻辑链和情感上觉得这是家暴案件,但法庭证据又不足以按家暴判。”

另一方面,不同法官对家暴问题的认知不同,裁判标准也不统一。同时,家事审判工作考核不合理,也在很大程度上影响了家事法官的工作能动性和热情。因此,基层实践中,涉家暴离婚案件首判离婚率较低。

“确定是家暴的,当庭就会判离。难的就是那种似是而非的情况。”而为了保护疑似受害者不在程序期间再次受到侵害,或者“在判离当天,两人见面后被侵害”等恶性事件,一些地区积极探索各种方式进行“物理隔离”。

比如,相较于传统办案方式,宁波大嵩法庭采用“微法院庭审”,安排被告线下庭审,原告在法务工作者的陪同下在家中线上庭审。再如,成都金牛区在涉家暴案件办案期间,将受害者安排进社区短期工作和生活。此外,多地针对传统线下庭审案件,加大了法警值庭,采取庭审后安排原被告分批错峰离开等措施,减少原被告接触的机会。

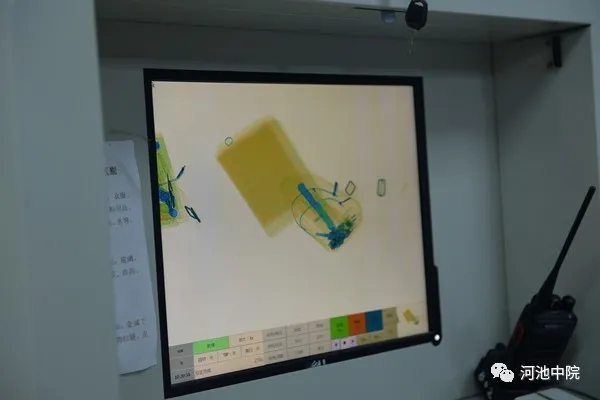

2020年,广西男子林某持刀带汽油去法院离婚,当场扬言调解完就杀掉妻子。公安机关将其带走进行调查,并作出拘留15日的决定。图为法警从其包里搜出的刀具。微信公众号“河池中院”

(3)诉后执行

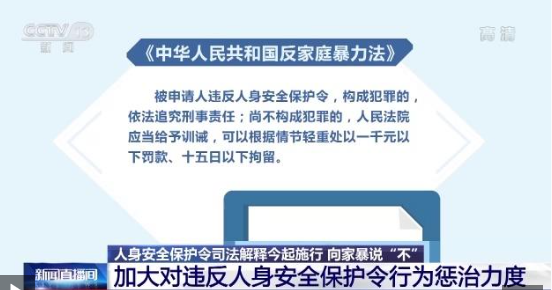

2016年推出的人身安全保护令,是保护遭受家庭暴力人员的强有力司法措施。“因为自己没有经济实力或双方财产纠葛太深,一些家暴案件的受害者选择暂时‘离婚不离家’。法院为其签发人身安全保护令,禁止另一方出现殴打、骚扰、跟踪等行为。”

11月25日,最高法和全国妇联联合发布的“被告人王某辉拒不执行裁定案”正是典型:王某辉与妻子王某某在离婚后仍共同居住,法院为妻子签发人身安全保护令。此后,王某辉对人身安全保护令的生效裁定拒不执行且情节严重,法院进一步对王某辉以拒不执行裁定罪判处有期徒刑八个月。

这些年,做得好的地区扎实推进“一令一书”,即人身安全保护令和《离婚证明书》。《离婚证明书》为当事人离婚后的户籍信息修改、子女入学、再婚登记等事宜提供了便利,并隐去了当事人案件隐私,以期消弭受害者思想负担。

但施行至今,受害者主动向法院申请人身保护令的比例并不高。一位司法社工告诉我:“有次我告诉受害者可以申请人身保护令,她反过来问我‘我真的可以这么做吗?会不会很丢人?’因为她的认知水平根本无法理解法律条文,又受到‘男尊女卑’思想影响,觉得自己不应该为难丈夫。”

此外,法律规定遭受家庭暴力的当事人可在离婚时提出赔偿,但更多当事人只想早点撇得干干净净,“甚至有部分经济条件好的受害者,会主动提出给施害者一笔钱去外地安置,只求对方不要纠缠”。

同时,受限于资源和力量,即使裁定了,很多地区人身保护令的执行也很艰难。“法院内部没有专门司法资源来负责执行保护,那么是由义务审判庭的法官执行还是执行局执行呢?或者由协助部门比如公安、村委会或居委会执行?但谁又能做到千日防贼呢?”

(4)社会支持力量

近年,“妈妈岗”一词在社会治理工作者中迅速“蹿红”。“妈妈岗”是指吸纳法定劳动年龄内对12周岁以下儿童负有抚养义务的妇女就业的岗位。其工作时间、管理模式相对灵活,起到带动育儿期妇女就业和安置妇女的作用。

“除了为家庭主妇创造就业环境,在涉家暴案件中,这也是一项重要的社会支持工作。”一名社会治理联席部门的工作人员告诉我,“我们市暂时还没有成规模的‘妈妈岗’,想保护受害者时,通常是将受害者安置在各社区进行技能培训和提供短期工作,为受害者赋能,让她有逃离施害者的能力。”

此前,北京、广东、河北、青岛等地均进行了“妈妈岗”相关探索,效果很好。但就如前面提及的“社会基层治理五大员”模式一般,做得好的地区,还是一线及个别城市。这不仅有来自“财政情况”、“企业意愿”、“个体能力及观念差异”等方面的压力,同时最广大受害者分布的农村或“重男轻女”重灾区,受害者往往根本没有法律意识寻求帮助,当地也没有足够的社会支持系统来维护受害者权益。

总而言之,基层公检法和民政、妇联等社会治理部门在处理涉家暴案件时,常常面临着界定模糊、证据收集困难、司法程序复杂以及社会支持不足等困难。这些问题共同作用,使得涉家暴案件充满了复杂性和不确定性。

03

“今年,我们当地有个多次殴打妻子的案件引发了舆情。局外人看得血压飙升怒斥政府不作为,但说实话有些个案例的受害者真的有问题。”看着我目瞪口呆的表情,这名受访者连忙解释,“我不是宣传‘受害者有害论’,而是涉家暴案件中,因为各种原因受害者不愿离开施暴者或者离婚后又想复婚的情况并不罕见。”

D区一名女性曾多次来到法院提起离婚诉讼。在前几次诉讼时,她在“丈夫忏悔保证之后”自行撤诉。最后一次,法庭为被打得肋骨骨折的她出具了人身保护令,并作出了离婚判决。可不到半年,已离开当地的女子辗转找了回来,要求当年“救救自己”的社工帮忙联系上失联的施暴者,想回到那个曾经殴打她的男人身边。

一名从事社会弱势群体帮扶工作的心理专家告诉我,大部分受害者在遭受家庭暴力时,考虑子女羁绊、经济难以独立、施暴者事后有忏悔行为等因素后往往选择隐忍,脱离家庭暴力的过程本身就很曲折;还有一部分受害者却在“被家暴—离婚—施暴者忏悔—复婚—又被家暴”的旋涡中越陷越深。

“当你走近大量涉家暴案件后,还会发现很多千奇百怪的情况。”比如,“受害者存在侥幸心理,愿意让渡部分生命身体安全来换取施暴者的资源”;比如,“极端恋爱脑或者疑似斯德哥尔摩综合症,公权力介入后,受害者抵抗行为比施暴者还激烈”;再如,“疫情居家隔离期间,一方隐私部位软组织受伤紧急送医。医院以为是家暴启动强制报告,警察调查完发现是独特性癖。”

但比起“哀其不幸、怒其不争”和“人类多样性”案件,个别“人性之复杂”的案件最令办案人员痛苦无奈,甚至将自己牵扯其中。

“我当时带着刚毕业不久的年轻检察官办理了一个案子,他撑到结案后,抑郁了去进行心理干预。”一名检察官痛心疾首。

“不仅是家暴案件当事人分批离开,现在庭审结束后,我们也是错峰从后门离开。”一名法官心有余悸,“最近几年发生了几起袭击法官的案件,无一例外都是家事诉讼。

比如判离后将原告保护起来,被告跟踪法官摸排出法官家庭住址,后在路上将法官捅伤。家暴者不会觉得自己有错,他只会觉得法官害他没了老婆。而有些时候,法官基于证据判案却难以还原客观事实,使得部分当事人将家庭矛盾的积怨从家庭成员身上转移到我们身上。”

受访者中,一名办案经验丰富、隶属中国心理学会CPS系统(全国仅4000余人具备相关资质),目前在某城市从事社会治理工作的权威专家眼含热泪:“我们明明已经做到了顶格帮扶,甚至越界了,动用私人力量想去拯救那些孩子,但还是看着他们情况越来越糟……”她恳切地对我说:“目前这个典型涉家暴个案已陷入僵局,希望你能模糊化处理后发表,让观察者网的专家和网友们集思广益,或许能为我们提供一些新的‘解题思路’。”

04

《反家庭暴力法》自2016年实施以来,取得了显著的成就。2021年,第四期中国妇女社会地位调查主要数据显示,在婚姻生活中女性遭受过配偶身体暴力和精神暴力的比例为8.6%;2023年全国公安机关出具告诫书9.8万份,有效发挥了告诫制度预防制止家庭暴力的“警示器”“缓冲阀”作用。2023年全国检察机关共起诉家庭暴力犯罪400余人,检察机关起诉家庭暴力犯罪563人;2023年全国法院共发出各类人身安全保护令5695份,同比增长41.5%。

近日,文首提及的公安部等九部门联合印发的《意见》,共24条,采取条款式结构,对家暴证据标准、告诫制度具体实施流程、告诫制度与相关制度的衔接等方面提出要求、做出规范。

最后,援引两名受访者的话作为结束:

“公权力该不该干涉所谓‘家务事’?目前已达成共识——该。但公权力如何更好介入涉家暴案件?公权力和私权利的边界如何考量?这是《反家暴法》实施以来,公检法及社会治理系统仍在不断思考和探索的问题。”

“法律法规在不断完善,社会共识在进步,我相信会越来越好的。”