90年前,中国工农红军不畏艰险开启伟大的二万五千里长征,扭转了红军和中国革命的命运,在地球上留下了壮丽的红色飘带。遵义市新闻传媒中心、遵义融媒传媒集团陆续推出纪念遵义会议90周年专题采访报道《长征路上向“新”行》,记者循着红色足迹,倾听历史回响,探寻长征沿线革命老区弘扬伟大长征精神,推进中国式现代化,走好新时代长征路的实践,汇聚起建功新时代的磅礴力量。今天,记者带你走进四川省松潘县毛儿盖镇克臧村,一起见证长征路上红军严格遵守铁的群众纪律的故事。

立冬过后,行走在松潘县毛儿盖镇克臧村,数千亩草原连绵起伏。蓝天如洗,微风吹拂,牦牛在静静地啃着干草,老鹰不时从空中划过。

松潘草地

“当年红军就是在这里筹集粮草,准备继续北上。”毛儿盖镇党委书记夏宇皓指着一望无际的草原说。

他带着松潘县党史和地方志编撰中心副主任陈立和记者,拐进一条小路,走进了藏民尕尔巴的家,也走进了一段尘封已久的“借粮”故事。

藏民为记者展示割麦证

1999年,尕尔巴家房子由于破败严重,他的父亲决定拆掉重建。请来的木匠有文化,当他看到粮仓上的一块盖板时,立即惊呆了,并告诉尕尔巴的爸爸:“这块木板很珍贵,要好好保管。”

割麦证内容

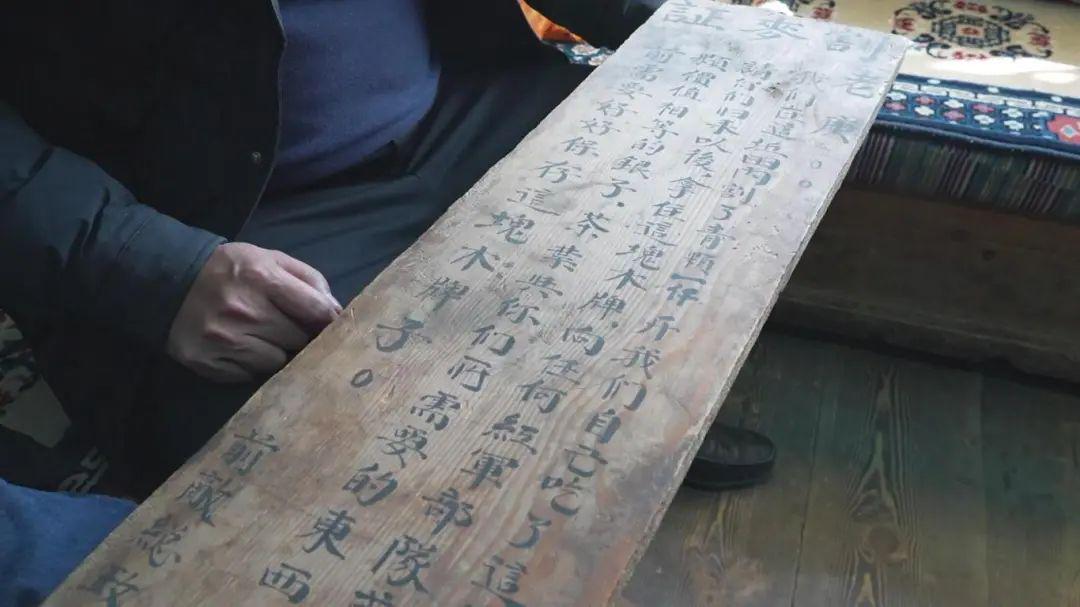

在尕尔巴家,他从卧室里抱出一块木板,并小心翼翼地解开了外面包着的黄布。一米长短的木板上,虽然几十年过去了,但依然能够清晰地看到几行毛笔字,抬头赫然写着三个大字“割麦证”。

陈立说,这是红军长征在毛尔盖地区筹集粮食所留下的“借条”。

“割麦证”的大概内容是:“老庚,我们在这坵田内割青稞1000斤,我们自己吃了,这块木牌可作为我们购买青稞的凭证,你们归来后可凭此木板向任何红军部队或者苏维埃政府兑换你们需要的东西,未曾兑得需要好好保存这块木牌子。”落款是“前敌总政治部”,最后还有田块的编号,只是编号未曾填写。

红军过草地缺粮,指战员挖野菜、吃皮带,早已是众所周知的故事。实际上红军过草地前,曾积极筹备粮草。

1935年7月中旬,红军陆续到达川西北的毛儿盖地区。

川西北地区地形复杂,气候多变。高耸入云的雪山和广袤无垠的草地交错分布,构成了一道天然的屏障。这里空气稀薄,寒冷刺骨,植被稀疏,人烟罕至。

由于几个月来的征战,加上连续翻越了几座雪山,部队已经十分疲乏,加之又缺乏粮食,每一位战士的口粮都被严格控制,但即便如此,剩下的粮食也难以支撑他们穿越草地。

因此中央决定在毛儿盖暂住休整,筹集粮食,并划分了各部筹粮区域。

当时正是青稞即将成熟的季节,然而,当红军开始筹粮工作时,却遇到了意想不到的困难:整个地区仿佛一夜之间变成了无人之境,广袤的青稞田看不到一个劳作的农民。

“红军经过细致的侦查和打听,终于了解到真相。原来,国民党反动派早已在当地散布谣言,称红军是土匪,会抢劫百姓、烧杀掳掠。这些谣言让单纯的藏民们心生恐惧,纷纷躲进了深山老林。”陈立告诉记者。

事实并非如此。红军部队严格执行党的民族政策,所有的部队都没有住民房,露宿在树下或房檐下,并保护好藏民的财产,不得在未经同意的情况下拿走粮食和牛羊。大家没有吃的,就到山上采蘑菇、挖野菜充饥。

与此同时,红军部队还四处寻找躲藏的藏民,向他们宣传党的民族政策,宣传红军的性质和主张。经过耐心细致的宣传工作,陆续回来了一些藏民。

等到毛儿盖地区的青稞成熟后,红军和藏族群众一起收割青稞,然后用手磨和水磨推碾成面粉炒熟,来不及推磨的就将青稞炒熟。

为遵守群众纪律,总政治部专门规定,每个部队收了哪块地,必须在田头立一块“收麦牌”,木牌上写着收粮食的数量,等群众回来后可以拿着木牌向任何一支红军部队要粮款。

松潘草地

之后,红军带着极少的干粮从毛儿盖踏进了茫茫草原。

由于当地多为藏族群众,基本没人认识汉字。老百姓归家后,只见到一块木板,上面的文字是什么意思,也没人去追问,许多木板被群众当做柴禾就烧掉了。

“藏民老乡家里存放的这块,也是用做粮仓盖子,才得以保存下来。”陈立说。如今,这样的“割麦证”在松潘县仅有两块,另外一块已被认定为国家一级文物,陈列在松潘县川主寺镇的红军长征纪念馆内。

据介绍,在川西北辗转战斗的一年多时间里,红军各部队在各族人民的支持下,累计筹集到粮食2000多万斤、牦牛等各类牲畜20多万头,为长征和北上抗日的胜利打下了坚实基础。

夏宇皓说,89年前红军给藏族同胞留下的“割麦证”,见证了长征路上红军严格遵守铁的群众纪律的故事。尽管当时物质给养非常匮乏,但广大红军指战员用实际行动保护人民利益,彰显了人民军队的建军宗旨,赢得了沿途广大人民的衷心爱戴和支持帮助,也留下了一段脍炙人口的佳话。

全媒记者:庞飞张亚周国栋王钰燕聂勋

一审:赵铭

二审:郑玉洁

三审:陈开艳

总值班:邹杰李培松

抖音号:搜索“直播遵义”

在看的你最美!