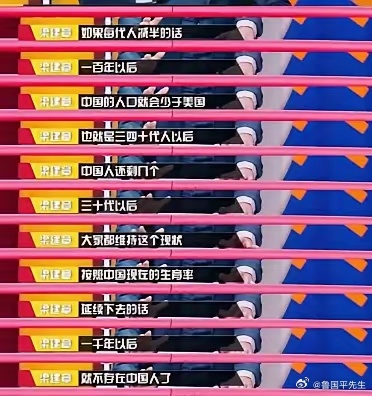

“按照中国现在的生育率,延续下去的话,1000年以后就不存在中国人了,中国人作为一个文明作为一个种族,就灭绝了。”2020年,中国人口经济学专家梁建章曾这样说。听完后,突然觉得生小孩也是爱国行为之一!

(信源:梁建章—2020-01-02—梁建章:中国人千年之后是否会灭绝?)

900万,2023年中国新生儿数量跌破的这个数字,足够扎眼,人口负增长,这可不是闹着玩的,它像悬在中华民族未来头顶的一把达摩克利斯之剑。

有人说这是“人口断崖”的前兆,危言耸听?未必。

看看隔壁的日本、韩国,人家预测几百年后就可能“团灭”了,咱虽然比他们数据好看点,但生育意愿却低得吓人。

“龙年效应”都没管用,这可不是什么好兆头,低生育率,全球性难题,但中国的处境尤为复杂。

可不是简单的“生不生”的问题,背后盘根错节的社会现实,才是真正的“BOSS”,经济压力,这座山让许多年轻人感觉呼吸困难。

养娃,烧钱!奶粉、尿布,这都是持续输出;教育、医疗,那更是无底洞。

那高昂的房价直接把不少想结婚生子的人吓退了,以前单位分房、福利分房,住房压力小,生育率自然也高。

现在呢?房价像火箭一样窜天猴,年轻人不吃不喝几十年都买不起,结婚生娃?

想都不敢想对未来的生活经济安全有点担心,养娃,不是一时兴起,而是长期的责任。

在经济不太景气的时候,年轻人对将来挺没底的,生孩子这事也就变得像是个风险挺大的投资。

经济压力之外社会风气的变化也起了大作用,“养儿防老”,这老观念现在不好使了。

社会保障越来越好,年轻人养老方式更多样了,养娃不再是唯一的选择啦,现在很多年轻人更看重通过自己的努力去实现个人价值。

结婚生子被视为人生的“必选项”;而现在,许多年轻人更倾向于追求自己的梦想和事业,对于生育孩子这件事,他们的态度似乎不那么“刚性”。

有时反倒成了负担,拖累他们追逐诗和远方,女性的崛起,也改变了生育格局,随着女性地位的提高,她们现在有了更多的选择机会。

越来越多女性不再把生育当作唯一使命,她们更看重个人价值和职业发展,生育对女性身体的伤害,也是不能忽视的因素。

妊娠纹、肌肉撕裂,甚至有些需要挂尿袋生活,这些都是不可逆的损伤,生育的疼痛,也不是一般人能承受的。

更让人无语的是医院里一些不近人情的规定,比如不能随便剖腹产,打不打无痛需要丈夫签字等等,都让女性对生育望而却步。

政策的影响也不容小觑,计划生育政策几十年,“只生一个好”的口号深入人心,把生育数量的默认值设定得极低。

这种思维方式的改变,不是短时间内就能完成的,经济压力、社会观念转变,再加上政策的滞后性,三座大山压顶,中国低生育率问题,成了一个复杂的“系统性工程”。

政府确实是出了些促进生育的政策,但效果嘛,只能说一般般,说白了,政策和社会现实脱节了。

那怎么办?首先得承认,低生育率不是简单的经济问题,而是社会问题,是观念问题。

鼓励生育不能只盯着钱袋子,更要关注年轻人的心理需求,构建更完善的社会支持体系,比如高质量的托儿服务、普惠的教育资源、便捷的医疗保障,这些才是真正的“定心丸”。

别让年轻人觉得生娃就是“单打独斗”,得让他们感受到来自社会的支持和温暖,其次,政策得跟上时代步伐。

以前“一个孩子就够了”的想法要更新了,现在咱们得积极支持多生孩子,政策也得更灵活、更有人情味。

延长产假、提供生育补贴、完善育儿假制度等等,这些都能实实在在地减轻年轻人的负担。

最得改变社会对生育的观念。别再把生育当成女性的“专属任务”,要让男性也参与进来,共同承担育儿的责任。

营造一个生育友好的社会氛围,让年轻人觉得生娃不是负担,而是一种幸福和快乐。

低生育率是挑战也是机遇,这让我们不得不重新思考社会的进步方向,琢磨着怎么打造一个更加公正、包容、环保的未来。

解决这个问题没有灵丹妙药,需要政府、社会、个人共同努力,久久为功,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

生育本应是充满希望和喜悦的事情,如今却成了很多年轻人焦虑的源头,养孩子太贵了,很多人都不敢生,买房的压力也大,让人感觉透不过气。

生孩子不是不愿意,主要是觉得养不起,有点不敢考虑,未来太多变数,这让年轻人对生孩子的事儿感到挺不安。

经济不景气公司纷纷裁员和降工资,这让大家对未来工作和收入感到挺不安的。

在这种情况下生育自然成了一个“高风险投资”,很多人选择了“等等看”,甚至干脆放弃。