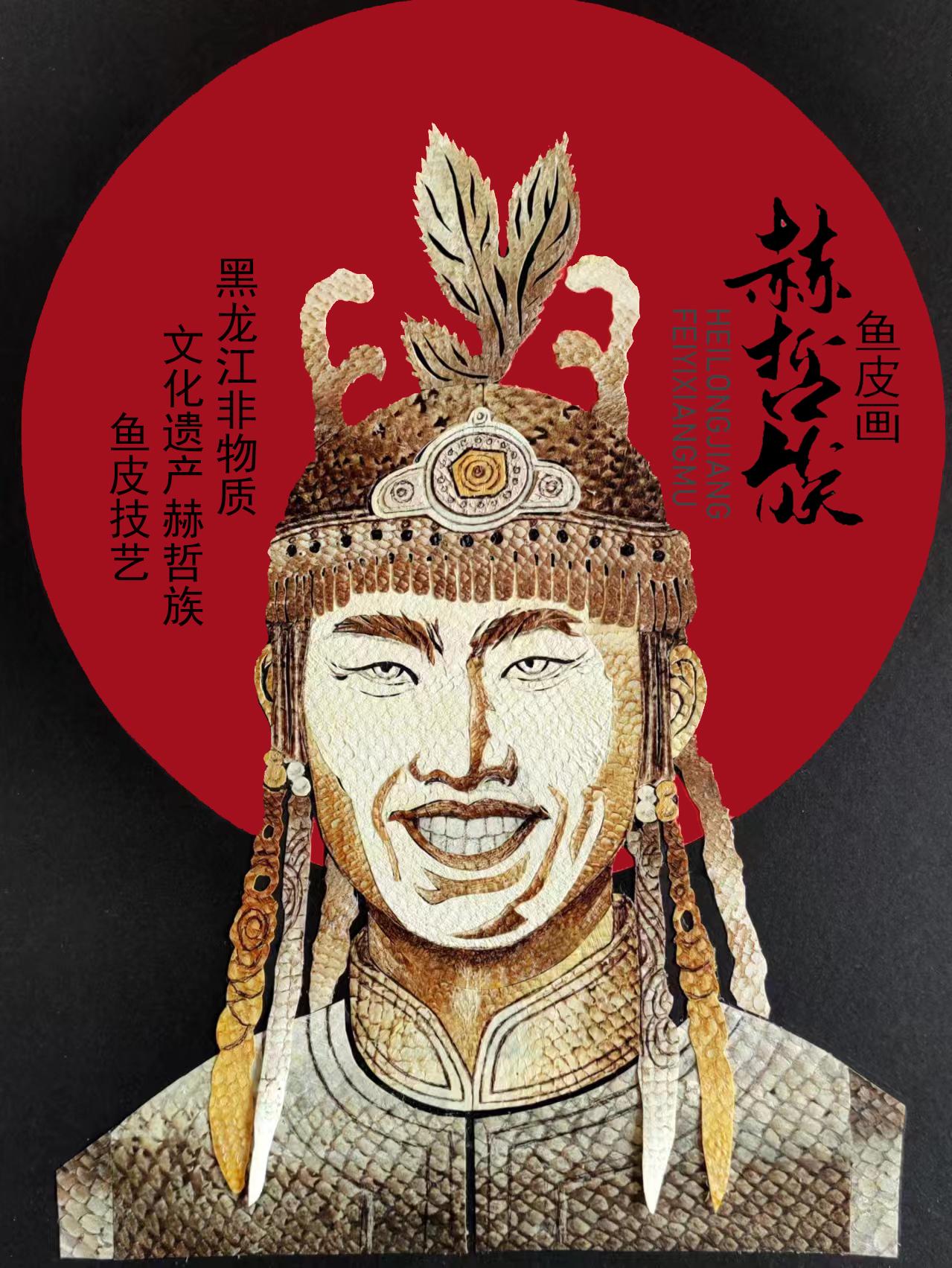

随着上个冰雪季哈尔滨火爆“出圈”,赫哲族亮相中央大街,鱼皮画等文创产品走俏市场……赫哲族的鱼皮艺术,越来越受到人们的关注和喜爱。

鱼皮艺术是赫哲族沉淀千年的文化符号,具有独特的艺术价值和审美价值。作为黑龙江省非遗濒危项目赫哲族鱼皮技艺代表性传承人的张林,也越发频繁地走进人们的视野。

近日,记者跟随黑龙江建筑职业技术学院副教授、黑龙江省书画院非遗研究院院长张林的脚步,一同走近古老而神秘的赫哲族鱼皮文化。

张林正在制作鱼皮画

“高冷”古法,尽显千年文化神韵

窗外,瑞雪纷飞。随着雪花飘洒而至的还有喜讯:张林喜获“全国非物质文化遗产保护工作先进个人”称号。这是时隔六年,张林再次获此殊荣。她当即在朋友圈发出一则感慨:“甚喜亦感责任重大,民族传统文化,如璀璨之星河熠熠生辉。吾深知传承之使命,当以匠心守之,以创新扬之。几十年不敢有丝毫懈怠,每幅作品皆聚心血,尽展民族魅力。愿我努力能让更多人领略鱼皮非遗之美,感受传统文化博大,吾将继续前行不负荣誉。”

这一刻,也是张林对自己为之奋斗的事业发自肺腑的总结。

张林并非赫哲族,为何要选择赫哲族鱼皮技艺这一高冷范儿作为“挚爱”呢?

那是在2005年的一次观展会上,张林看到赫哲族制作的鱼皮画时甚感神奇,当得知只能用大马哈鱼的鱼皮作画时,更感不可思议。

她的思绪立刻飞向抚远,飞向黑龙江与乌苏里江的交汇处……

抚远是赫哲族聚集地,大马哈鱼的故乡。

依水而生、渔猎为业的赫哲族,在历史上被称为“鱼皮部落”,他们使用鱼皮制衣、做鞋、造舟,在长期的生产生活中形成了独特的渔猎文化和手工技艺。

同时,生于江、长于海,四年后,历经千难万险回到故乡繁衍后代的大马哈鱼,让人“肃然起敬”。据说,这种鱼产卵后就死掉了,幼苗是靠吃母体长大的。张林深深地被感动了:“大马哈鱼的母爱精神很伟大!”

从此,张林爱上了这种以原生态为材料的赫哲族鱼皮技艺。

《额尔古纳河右岸》中的人物

张林说,大马哈鱼皮具有较好的韧性和耐磨性,在制作过程中能够承受更多的操作和处理,不易破损。此外,大马哈鱼皮的纹理独特,呈现黑、白、灰三种渐变颜色,而且每一块鱼皮的颜色、纹路都不尽相同,是独一无二的创作材料,具有较好的装饰效果和艺术价值。

“用天然的材质作画,更唯美、更艺术。”张林说,赫哲族鱼皮艺术具有地域性、民族性、历史性、工艺性,“呈自然之美,天赐丹青,简直太完美了。”

2006年,赫哲族鱼皮制作技艺入选首批国家级非物质文化遗产名录,这让张林如鱼得水。“国家越来越重视,我们才会有越来越多的机会去交流,让更多的有代表性的中国文化得以输出。”爽朗的张林总是燃烧着一腔热血。

在迭代升级中,打开古今新通道

张林非常喜欢迟子建创作的小说《额尔古纳河右岸》,其中有些句段熟谙可背。“我目前已创作了该小说中的7位主要人物的鱼皮画。”

古朴粗犷,意境深幽。记者看到,小说中90多岁的“我”,以及达玛拉、林克、拉吉米等人物,从小说中活脱脱地走出来,饱满而立体地跃然“鱼”上,五官、表情、光感、性格,居然被“鱼皮”表现得淋漓尽致、栩栩如生。

因为每幅画比较大,1200厘米×800厘米,而且需要经过底稿、选料、拼接、粘贴、缉缝、包绣等10多道复杂的流程和工艺,所以张林每精心创作一幅画,都要耗尽一个月的时间。

《额尔古纳河右岸》中的人物

现如今,鱼皮之所以能够呈现出如此逼真立体的效果,历经了张林多年的工艺革新。从第一次见到赫哲族的鱼皮画开始,张林就“脑洞大开”:如何将鱼皮由厚变薄更便于教学运用?如何根据不同的主题选择鱼纹?画作后期如何保养防潮?制成鱼皮衣如何解决防水问题?每解决一个问题,张林都“痛并快乐着”。

“拿用胶来说,教学生们作画粘贴时,胶必须是无挥发性、无污染的,所以单是用胶,我就试用了30多种……”张林说。

在这样的迭代与升级中,张林打开了贯通历史与未来的新通道。她创作的鱼皮画《松花江百里湿地》,创吉尼斯世界纪录,为世界最大;鱼皮画《忠义千秋》《宝象花》被俄罗斯阿穆尔州博物馆收藏;《萨满图腾》100幅系列作品被中国民族博物馆收藏;《中国二十四节气图》《哈尔滨教堂》系列作品被黑龙江省博物馆收藏。在中国国际旅游商品博览会旅游商品大赛中,张林荣获鱼皮画金奖。

多年来,张林为哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨轻工业学校等高校学生以及社区居民,传习教授鱼皮画技艺。另外,张林还多次受邀到英国、俄罗斯、日本、韩国讲学、办展。

让非遗相关产业,在良性循环中绽放光彩

赫哲族鱼皮技艺目前仍为“濒危项目”。如此小众的领域,要把它推广开,用老百姓最直白的话说,就是要把它变成钱、变成一个商品,“这个过程非常难,但我们必须去做。”张林说。

张林认为,在这个过程中需要传承,更需要创新。

《额尔古纳河右岸》中的人物

在教学中,张林注重引导学生进行鱼皮艺术品、鱼皮日用品、鱼皮服饰等作品的设计与创作,帮助学生根据不同的主题和创意,选择合适的鱼皮材料、工艺方法和表现形式,鼓励学生融合现代元素和个人风格,进行创新性的艺术创作。

有些学生用鱼皮做了很多实用性的东西,如鞋子、腰带、箱包等。张林高兴地说:“现在学生的认知力和表现力,是我们这一代人想象不到的,我从中看到了赫哲族鱼皮技艺传承和发展的希望。”

近些年来,国家大力提倡“非遗进校园”,如何将非遗传承切实、精准地落实到校园?这是张林一直思考的问题。

她认为,非遗进中小学,目的是让学生们了解非遗、增强文化自信,但对于职业学院来说,这是一个有关职业生涯的教育课程,应设置相应的签约岗位,给予学生就业的机会。同时,非遗作为一个新兴学科,如何落实到课程中?应有新的规范、新的教育形式。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。目前,各地景区充分认识到这一点,欢迎非遗产品进景区。对此,张林表示,应给予非遗传承人更多的政策倾斜,通过多种措施鼓励非遗产品低成本进景区。

针对目前市场上非遗产品同质化的问题,张林建议,可利用“非遗进校园”的举措,将非遗传承人、有造血能力的高校专家、景区三方面进行资源整合,结合项目创作原生态的原创产品,“独一无二”的产品才能赢得流量,获得社会效益与经济效益的“双赢”。

在非遗相关产业方面,张林认为,非遗作为优秀的原生态的生产资源,产业化后能够带动学生、宝妈、残疾人等群体就业,所以希望在包装、设计、品牌等方面给予政策扶持,让非遗相关产业得到良性循环。

赫哲族的鱼皮画技艺承载着龙江人的集体记忆。57岁的张林依然每天忙碌着,她在架设传统文化与现代生活的桥梁中,决心找寻更多的“打开方式”。

记者:莫丽萍;摄影:莫丽萍