自古以来,人类就怀有永生不死的梦想。从帝王将相寻求长生不老的秘药,到现代科技探索生命的极限,人类对于生命的渴望和追求从未停止。

然而,现实总是残酷的,无论科技如何进步,生物技术如何发展,人类依然未能突破生老病死的自然法则。这一无法逃避的生命现实,令无数探索者感到困惑:为什么由原子构成的人体,无法像原子一样拥有永续的生命?

在物理学的世界中,原子被视为构成宇宙的基石。它们既不可摧毁,也不可创造,似乎拥有着永生的特性。每一个原子都承载着宇宙的历史,从诞生之初的热大爆炸,到星辰的形成,再到生命体的出现,原子始终以其不变的形态存在。

然而,生命的情形却大不相同。尽管组成生命的原子在理论上是长存的,但生命本身却不能摆脱死亡的命运。人类的身体,尽管含有数以万亿计的原子,这些原子来自远古的恒星,拥有几乎无限的潜在寿命,但我们的生命却只能延续短暂的几十年。这种对比,引发了我们对生命本质的深刻思考:如果原子能够永生,为何由原子构成的生命却不能?

要解答这一谜题,我们需要回到物理学的基本原理——守恒定律。这一定律告诉我们,在任何封闭系统中,物质和能量的总量保持不变。这一原理看似为生命的永续提供了可能,但如果深入探讨,我们会发现生命并不遵守这一守恒。

首先,我们必须明确,物质守恒并不意味着生命的守恒。生命体在进行新陈代谢的过程中,虽然总质量保持不变,但其组成成分却在不断变化。生命的生长、发育、衰老和死亡,都是物质和能量转换的过程,但生命本身并不能像物质那样保持不变。

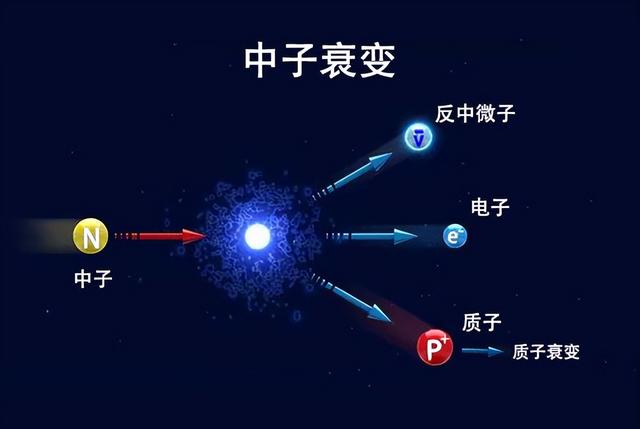

更进一步,随着核物理的发展,我们知道即使是原子也不是真正意义上的守恒。在核反应中,原子可以被创造或毁灭,其质量转化为能量。爱因斯坦的质能方程揭示了物质和能量之间的深刻关系,表明在一定条件下,质量和能量可以互相转换。因此,原子的永生只是一种表象,实际上它们也在不断地进行着能量和物质的转换。

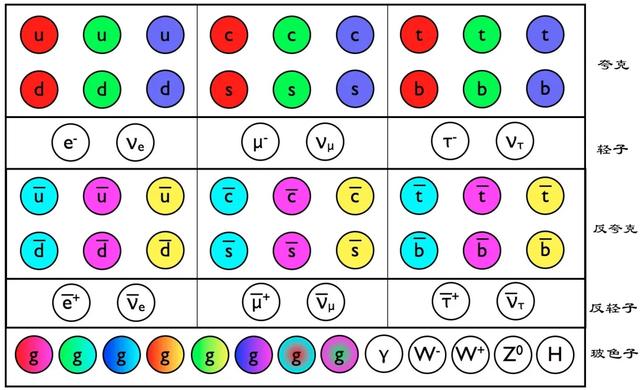

原子的创造与毁灭是宇宙中极为复杂且神秘的过程。根据目前的物理理论,宇宙诞生之初,不存在任何物质原子,只有波动的真空能量。在一次无法想象的剧烈事件——热大爆炸中,真空能量导致空间呈指数膨胀,创造了质子、中子、电子等基本粒子,以及它们对应的反粒子。这些粒子对在高速碰撞中产生,同时也迅速湮灭,将能量返还给宇宙。

然而,在这个过程中,由于某种未知的不对称性,产生了比反物质更多的正常物质。正是这些残留下来的物质粒子,组合成了我们今天所见的原子核,进而与电子结合形成了原子。经过亿万年的宇宙演化,原子逐渐集结成星云、恒星、行星,直至生命的诞生。

然而,原子并非永生不死。尽管质子的半衰期长达10的35次方年,远超过宇宙的年龄,但在某些情况下,质子可能会衰变,导致原子性质的改变。如果质子衰变发生,那么由质子决定性质的原子也将随之灭亡。这意味着,即使是构成生命的原子,也无法逃脱生命终结的命运。

生命与原子之间的本质区别在于守恒性。原子在物理世界中保持着数量的守恒,而生命则表现出明显的非守恒性。尽管构成生命的原子不会减少,但生命体的生物特性却在不断变化,最终导致生命的终结。

生命的这种非守恒性体现在许多方面。细胞分裂次数的有限性是其中之一。

每个细胞在分裂一定次数后,就会停止分裂,导致生命体的衰老和死亡。此外,生命体的能量供给虽然看似充足,但其新陈代谢过程不可避免地会导致能量的损耗和系统的退化。这些都是生命无法像原子那样保持永生的原因。

在宇宙的浩瀚背景下,生命的短暂显得尤为明显。宇宙从有序的热大爆炸开始,逐步向无序状态发展,这一过程中,熵不断增加。生命的存在,尽管看似有序,但最终仍将遵循宇宙的无序化趋势。即使生命体的能量供应充足,也无法逆转这一自然规律。

科学家们提出的熵增原理表明,所有封闭系统都会自然地趋向于熵增,即从有序状态转变为无序状态。生命的衰老和死亡,正是这一原理的体现。细胞的分裂、组织的退化、物种的灭绝,都是宇宙无序性增加的具体表现。在这个过程中,生命的短暂和原子的永生并存,但它们都以各自的方式,参与了宇宙的熵增过程。

因此,尽管原子能够永生,生命却不能。生命的有限性不仅是生物层面的现象,更是宇宙层面规律的体现。生命在宇宙中的存在,无论多么短暂,都是宇宙演变历程中的一部分,与宇宙的熵增紧密相连。