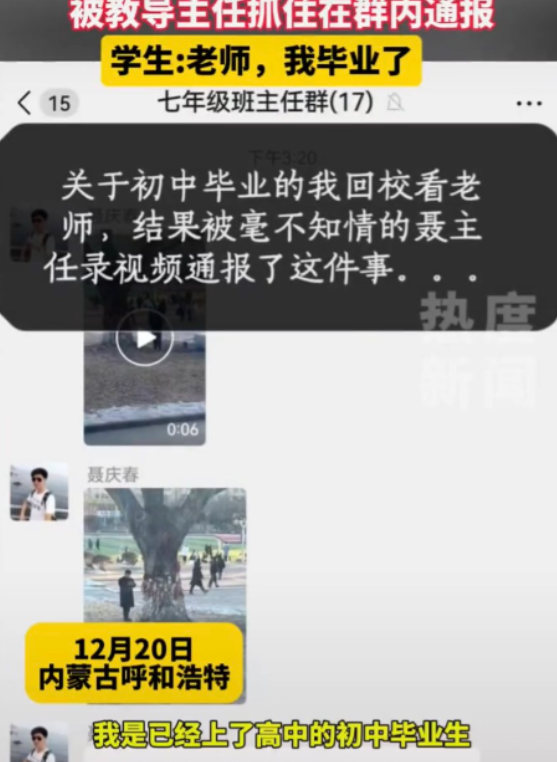

尴尬!内蒙古呼和浩特,一名毕业生重返母校看望恩师,在操场散步时拿出手机拍照,不料,这一幕恰被教导主任撞见,当即在群里通报:这是哪个班的学生带手机了?网友:好大的官威啊…… 12月20日,一则“高中生回母校拍照被通报”的新闻引发热议,一个学生,一部手机,竟引发一场轩然大波,这起看似平常的小事,实则折射出学校管理和师生关系等多个层面的问题。 从毕业生到“嫌疑人”事情的起因很简单,一位高中学生利用周末时间,专程回到初中母校看望恩师,在校园里漫步时,他无意中发现树上还挂着当年同学们写下的毕业愿望卡,便情不自禁地拿出手机拍照留念。 就在这时,学校的监控系统捕捉到了他的身影,教导主任从镜头中看到这名学生,觉得有些面生,便立即在班主任群里发出“通缉令”:大家看看,这是哪个班的学生带手机了?赶紧认领! 消息一出,顿时在群里引起轩然大波。班主任们纷纷表示“不是我们班的学生”,而那位本来只想重温母校回忆的高中生,却莫名其妙地成了众矢之的的“嫌疑人”。 在这个手机信息时代,学校禁止学生带手机入校园,其初衷无可厚非,毕竟,手机作为一种强大的信息工具,很容易分散学生的注意力,影响学习效果。 尤其对于自制力尚未完全建立的中小学生来说,沉迷手机游戏、社交软件的风险更大,因此,为了营造一个良好的学习环境,许多学校都出台了相应的手机管理规定。 然而,学校在执行手机禁令时,往往难以做到面面俱到、尽善尽美。教导主任在监控中发现这名“可疑”学生,不分青红皂白就在群里通报,这种做法难免有失偏颇。 毕竟,穿着打扮、气质言谈都明显不同于在校学生的他,很大可能是一位回校看望师长的毕业生,倘若教导主任能当面询问、核实身份,也许就不会闹出这样的“乌龙”。 母校,是每个人心中最难以割舍的记忆,它承载了我们的青春岁月,见证了我们的成长蜕变,无数师长的谆谆教诲,无数同窗的真挚友谊,都凝结在校园的每一寸土地上。 所以,无论曾经在母校有过怎样的欢笑与泪水,当我们远走高飞、实现梦想后,总想回到曾经的校园走一走,看一看,缅怀那段难忘的时光。 正如这位高中生,即便离开母校多年,也会在百忙之中抽空回校,只为看望师长,重温当年的点点滴滴。 这份难能可贵的情谊,理应得到学校的理解和尊重,教导主任在监控中发现这位“陌生人”后,即便要出于管理需要进行询问,也应本着爱护校友情谊的善意来开展工作,而不是简单粗暴地在群里“发通缉”,让校友蒙受不必要的尴尬。 学校管理和师生情谊,从来都不是对立的,作为教书育人的神圣殿堂,学校当然要时刻绷紧管理这根弦,但同时也要注重人文关怀,尊重每一位求知者、追梦人的感受。 对学生来说,无论是在校生还是毕业生,都应理解和配合学校的管理举措,哪怕是要回母校看望师长,也要尊重学校的规章制度,主动与学校相关部门沟通,避免不必要的误会。 对学校管理者来说,在日常管理和临时应对中,也要掌握分寸,讲究方式方法,面对可疑情况,要冷静分析、科学求证,既要维护校园秩序,也要尊重每一位师生的尊严。 在处理师生矛盾时,更要多一些换位思考,多一些人文关怀,用真诚与善意化解隔阂,用爱心与智慧点亮心灯。 回望这位高中生的遭遇,我们更多看到的是一份沟通不畅的遗憾,一种急于处置的仓促,管理与情感,从来都不是对立的。 在追求规范的同时,给人文关怀以空间,在维护秩序的同时,给真情流露以场所,我们就能在师生之间架起理解的桥梁,收获温暖动人的情谊。 那些年,我们在母校留下了太多美好的回忆,愿每一次回校,都不再有尴尬和隔阂,只有温情和欢笑,愿师生之间的真挚情谊,在岁月的浇灌下愈发芬芳馥郁。